(昨日の続きです) さて本書の感想も長くなってしまいましたが、なぜ本書のタイトルが『サピエンス減少』なのか、改めて考えてみました。サピエンスは人類一般をさす言葉です。ですから著者の原氏の指摘は、今日の日本における少子高齢化・人口減少が人類全般を覆いつくす近い未来の姿であるということです。著者の指摘では西暦2100年以降は全世界で唯一アフリカ大陸だけが人口を維持できる大陸になるということです(但し世 . . . 本文を読む

(昨日の続きです) さて昨日まで中国とドイツの事例で、肝心の『サピエンス減少』の本筋から、すっかり離れてしまいました。もう一度本書の内容に戻ります。著者原氏の予測では日本人の少子化・人口減少を政策的には抑止できないということが本書の結論です。そうしますと凡そ2世紀後に日本の総人口は200万人程度まで縮小し「人口崩壊」に至るということになります。日本全体が現在の札幌市1市と同じくらいの人口規模に縮小 . . . 本文を読む

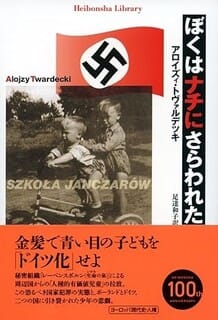

(昨日の続き) 昨日の記事でご紹介しましたように中国のような共産党一党独裁国家でも、少子高齢化・人口減少を国家権力の強制によって解決することは困難なことが分かりました。実は国家権力の強制によって出生数を増やす試みには先例があります。今から90年も昔のナチスドイツで実行された「生命の泉協会(レーベンスボルン: Lebensborn)」という施策です。第一次世界大戦(1914年~1918年)で約250 . . . 本文を読む

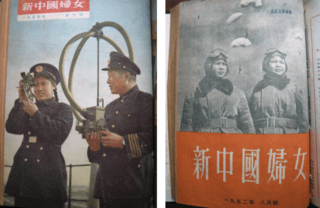

(昨日の続きです) 女性の自己決定権の拡大が少子高齢化の原因となるのは、国家が経済成長を成功させた場合です。その実例として日本と韓国が挙げられますが、中国も同様です。中国の出生数は2016年に1,786万人となりピークを迎えました。しかし、その7年後の2023年には902万人とほぼ半減してしまいました。この劇的な減少から中国の人口は西暦2100年には現在の14億人2,520万人から5億人程度まで減 . . . 本文を読む

(昨日の続きです) 1960年代から始まった日本の経済成長は、保健・医療の進歩と充実による乳幼児生存率の劇的な向上と平均寿命の延長を実現しました。この結果、少産少死化が進行します。そして経済構造の変化(情報化の進展、サービス業の拡大など)によって個人に求められる種々のスキルが高度化し各個人に高い学歴が求められるようになります。そして昭和60年以降、男女共同参画の進展によって女性の自己決定が尊重され . . . 本文を読む