3月10日 木曜日

これまで調べてきた通り、ハチはどんなハチであっても

アナフィラキシーの起因物質を持っているということが分りました

修成屋上での養蜂はやはり無理があるのでしょうか?

調べてみると実際にニホンミツバチの飼育を行っている学校が

数校ありました。

HPに掲載されていた巣箱を取り巻く施設は非常にしっかりとした

もでの、養蜂という活動を通して広範囲に渡る地域交流の様子が

とてもよく分りました

が、インターネットで調べる限り、この問題についてどのように

取組んでおられるのかの詳細は掴めず

そこで実際にその飼育に関わっておられる方の?学校の??

HPに問い合わせてみました。

その結果、アナフィラキシー対策をはじめ巣箱の管理体制や

地域専門家との連携など、あらゆる面で徹底した対策を講じて

おられるとのこと。

例えば、飼育に関わる学生の制限とその飼育担当教職員と学生

(保護者承諾のもと)のアレルギー検査実施。防護服着用、

巣箱付近への立入、養蜂活動実施における周囲への連絡・警告の

徹底などなど。

今までに全く問題、トラブルがないというのも頷けました

地球環境を考えるという意味ではニホンミツバチの復活に役立つ

活動は非常に素晴らしいし、とっても興味があります

しかしこうなってくると“イチゴ

一会プロジェクト”というよりは

“ミツバチ復活大作戦(仮称)”みたいになってきますね

今回はあくまでもイチゴ

がメインのプロジェクトなので、正直そこまで

やるべきなのか…また中途半端にやるべきことだとは考えていません

ここでみんなに知っておいて欲しいこと。

それは、野原や山、庭など昔からどこででも見ることの出来た

ミツバチがその数を激減させ、今や人の手によって増やされ

販売されているという

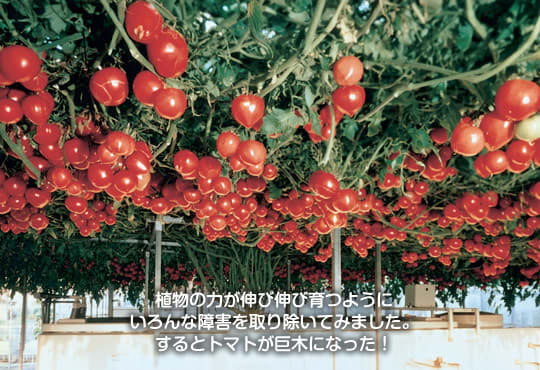

(みんなが日常食している実の成る食品?例えばトマトやイチゴを

つくるために、日本の生産農家さんの殆どが受粉役としてそれを購入

されています。)

その過程では「商業的に生産された遺伝的多様度が減少した個体群」が

発生し、それが「遺伝子を攪乱する可能性がある」という事実

また、在来種のニホンミツバチよりも生産性の高い外来種(セイヨウミツバチ、

セイヨウオオマルハナバチ等)が多く導入され在来種を脅かし、パッと目には

分らないけれどみんなのまわりをごく普通に、在来種よりも多く

飛びまわっているのこと

です。

ニホンミツバチ激減の理由の1つにニホンミツバチが農薬害に非常に弱い

という性質が挙げられます。

これはニホンミツバチに限らず、今危機的な状況を迎えている

動植物に共通して言えることなのです。

N先生がいつもお話しされている無農薬栽培の大切さを痛切に感じます。

ある動植物が少なくなる、もしくは多くなると、また消滅するか

突然出現するとその生態系は崩れ始めます。

例えば今住宅街で数を増やし、ゴミなどを荒すカラス。

東京銀座の高層ビル屋上で養蜂を始めてから、その周辺にいたカラスが

減ったと言います。それはなぜか?知っているかもしれませんが、

ミツバチは蜜を狙う熊から巣を守るという本能があり、黒いものを

襲う傾向があります。実験で黒い風船を巣箱の周りに置いておくと

アッという間に攻撃し風船を割ってしまいました。

この理由からカラスもミツバチに撃退されたのでしょう。

ですが、この生態系の中からカラスが居なくなるとまたどこかで

何かが狂い出すの可能性があるのかもしれませんね

結局、人間の私利私欲で自然環境を掻き回すのはいけないという

ことなのでしょう。

ということで、修成の屋上では出来得る限り無農薬栽培で、

環境に優しいエコガーデニングを行います

そしてニホンミツバチの飼育は無理でも、受粉役のミツバチ(できれば

ニホンミツバチ)などの昆虫

が安心して花の蜜を吸いに

来れる環境をつくり、種の保全、または自然環境の保全とビオトープの

確立に努めていこうと考えます。

学生諸君には当面 イチゴ

の人工受粉と飛来昆虫の観察

などをしてもらう予定です。

果たして修成の周辺にはまだニホンミツバチがいるのでしょうか

?

次は在来種のニホンミツバチやクロハナマルバチが好きな植物を

調べてみよっと

※「自然環境を掻き回すのはいけない」と言いました。

だからと言って環境の為に何もしないでイイ、もしくは

何かをしてはいけないということではありません。

何かをしようと思う時には、必ず前以て十分に全てのことを

考慮し、また周りに配慮して行われるべきだと考えます。

にほんブログ村

にほんブログ村

一会プロジェクト”というよりは

一会プロジェクト”というよりは

が安心して花の蜜を吸いに

が安心して花の蜜を吸いに ?

?

http://www.kyowajpn.co.jp/hyponica/

http://www.kyowajpn.co.jp/hyponica/

と思いましたが、

と思いましたが、 お疲れ様でした

お疲れ様でした