古知谷阿弥陀寺(京都市左京区大原)に遺体が安置されている弾誓(たんぜい)上人は、生涯に400万枚の「名号書:みょうごうしょ」書いたことは前回書きました。

一方、「万治の石仏」を揮毫した岡本太郎画伯、廃寺寸前の寺が復興資金不足に喘いることを見かねて、その寺の再興資金を調達するために揮毫した山岡鉄舟のことにも触れてきました。

僧侶の書く「名号書」と書家や著名人などの「揮毫」とは、その趣旨が違うと思っていましたが、山岡鉄舟の揮毫には、仏道を志し大願成就の誓願(せいがん)が込められているようです。

それは、菩薩か仏道を求める時に立てる四つの誓願(四弘請願:しぐせいがん)のひとつである「衆生無辺誓願度:しゅじょうむへん・せいがんど」との深い関わりがあったからです。

さて、徳川幕府の倒幕と明治維新の成就に尽力した木戸考允、西郷隆盛、大久保利通は「維新の三傑」と呼ばれていることは、どなたもご存知でしょうし、「幕末の三舟」が高橋泥舟、勝海舟、山岡鉄舟であることも。

この呼び名に相応しい人物をひと括りにした経緯は知りませんが、歴史研究者などが史実を基にして括ったのでしょう。幕末から維新にかけて時の政府の政策面に影響を与えた人物で、名前に舟のついた3人が「幕末の三舟」とされ、山岡鉄舟は名を連ねています。

ところが、板垣退助の言を借りると、

「維新の三傑といって、西郷、木戸、大久保と3人を並べていうが、なかなかどうしてそんなものではない。西郷と木戸・大久保の間には、零がいくつあるかわからぬ。西郷その次に○○○○○○○○と、いくら零があるか知れないので、木戸や大久保とは、まるで算盤のケタが違う、といったものじゃ」

このことは、大森曹玄が著した『山岡鉄舟』(春秋社刊)の中で、『大西郷遺訓講評』(頭山満翁)から引用して紹介しています。そして、

「政治的才能とか、知識とかいう点ではいざ知らず、人物ということになれば板垣伯の言われたように、西郷○○、大久保○○、木戸ということになるのではないかと思う」

と著者は三傑の人物評価をしています。

維新三傑の中では、けた違いに大きくて奥深い器とされた西郷隆盛は、初対面の山岡鉄舟をどのように見極めていたのでしょうか。

江戸の無血開城による明治維新の成就と、それによる主家徳川氏の保全を全うしたのは鉄舟であり、鉄舟一代の大仕事であった(同書)。

この西郷・山岡会見の一部始終は、多くが語られておりますので、ここでは省きます。

勝海舟が勲章局に提出した自らの勲功禄などに重きを置いた話しになっているように憶測していることだけを書いておきます。

ちなみに、大森曹玄氏によれば、山岡鉄舟に関する書物で信頼のおけるものは、『全生庵記録抜粋』と『おれの師匠』(小倉鉄樹)で、この両書を出るものはないようです。

鉄舟との会談に臨んだ西郷は、海舟に鉄舟の人物像を語っています。

『さすがは徳川公だけあって、エライ宝をお持ちだ。山岡と言う人は、どうの、こうのと、言葉では尽くせぬが、何分にも腑の抜けた人でござる。命もいらぬ、名もいらぬ、金もいらぬと言ったような始末に困る人ですが、但し、あんな始末に困る人ならでは、お互いに腹を開けて、共に天下の大事を誓い合うわけには参りません。本当に無我無私の忠胆(ちゅうたん::忠義の心)なる人とは、山岡さんの如き人でしょう、と西郷は驚いておったよ』

このように、西郷を驚かせた鉄舟の揮毫数は、明治19年5月から7月31日までに3万枚を書いています。他には、8ヶ月間に10万1,380枚、松平子爵家の危急の際は屏風千双(せんそう)、剣道場建設のために扇子4万本などの揮毫をしていますが、このようなことは枚挙に暇がない(おれの師匠)。

しかも、幕末三舟である海舟、泥舟(でいしゅう)は自重して揮毫しているが、鉄舟のように無造作に揮毫していると、書の値打ちがなくなるから自重するように忠告を受けています。

『俺みたいな者に頼む人があるので、断るのも申し訳ないから書いているまでで、書を売るんじゃないから値打ちがあろうがあるまいが構ったもんじゃない。また、俺に書いて貰った人が、それで鼻をかもうが、尻を拭こうがそりゃ俺の知ったことじゃない』

このように、平然と答えた鉄舟は、未だ3千5百万人に一枚ずつ行き渡っていない、とも言っています。当時の人口数だけ書く心積りでいたのです。

それだから、速筆多作にもかかわらず、一枚ことに必ず心の中で「衆生無辺誓願度」と唱えながら揮毫しているのです。鉄舟が書に揮毫するのは、衆生救済の方便であったのです。僧侶の書く「名号書」と書家や著名人などの「揮毫」とは、その趣旨が本質的に違うと思います。

しかし、弾誓の名号と鉄舟の揮毫には、その本質に共通するものがあると考えられる理由がありますね。

鉄舟の心境は、地上にいるあらゆる生き物をすべて救済するという請願を唱えながら揮毫する姿勢に顕れています。

しかも、鉄舟の書は斯道(しどう)の大家・成瀬大域(なるせ・だいいき)氏に問い質しています。つまり、篆書(てんしょ)、隷書(れいしょ)、楷書(かいしょ)、行書(ぎょうしょ)の各書体とも一点一画も揺るがせにしていないのです。誤字などある訳がありません。

鉄舟の書を拝見したくなり全生庵(ぜんしょうあん:東京都台東区谷中)へ行ってきました。

幕末から明治維新の際、国事に殉じた人々の菩提を弔い、在家の人々の座禅道場として建立された全生庵に、鉄舟の書は展示されていませんでしたが、同庵所蔵文化財図録『鐡舟』に鉄舟の書が掲載されていますので、今回はそれで代行し、『おれの師匠』もあったので併せて購入してきました。

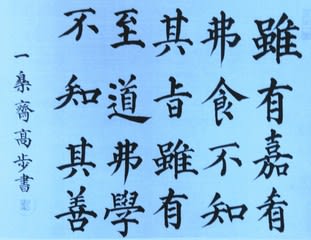

写真は、図録『鐡舟』に掲載されていたものを転載したものです。

鉄舟が20歳頃の書ですから、鉄舟書の基本をなすものではないでしょうか。

全生庵の近くにある台東区立「書道博物館」に寄ると、鉄舟が書の師とした王義之(おう・ぎし)に繋がる史料があり、鉄舟の書を理解する触媒になりました。

一方、「万治の石仏」を揮毫した岡本太郎画伯、廃寺寸前の寺が復興資金不足に喘いることを見かねて、その寺の再興資金を調達するために揮毫した山岡鉄舟のことにも触れてきました。

僧侶の書く「名号書」と書家や著名人などの「揮毫」とは、その趣旨が違うと思っていましたが、山岡鉄舟の揮毫には、仏道を志し大願成就の誓願(せいがん)が込められているようです。

それは、菩薩か仏道を求める時に立てる四つの誓願(四弘請願:しぐせいがん)のひとつである「衆生無辺誓願度:しゅじょうむへん・せいがんど」との深い関わりがあったからです。

さて、徳川幕府の倒幕と明治維新の成就に尽力した木戸考允、西郷隆盛、大久保利通は「維新の三傑」と呼ばれていることは、どなたもご存知でしょうし、「幕末の三舟」が高橋泥舟、勝海舟、山岡鉄舟であることも。

この呼び名に相応しい人物をひと括りにした経緯は知りませんが、歴史研究者などが史実を基にして括ったのでしょう。幕末から維新にかけて時の政府の政策面に影響を与えた人物で、名前に舟のついた3人が「幕末の三舟」とされ、山岡鉄舟は名を連ねています。

ところが、板垣退助の言を借りると、

「維新の三傑といって、西郷、木戸、大久保と3人を並べていうが、なかなかどうしてそんなものではない。西郷と木戸・大久保の間には、零がいくつあるかわからぬ。西郷その次に○○○○○○○○と、いくら零があるか知れないので、木戸や大久保とは、まるで算盤のケタが違う、といったものじゃ」

このことは、大森曹玄が著した『山岡鉄舟』(春秋社刊)の中で、『大西郷遺訓講評』(頭山満翁)から引用して紹介しています。そして、

「政治的才能とか、知識とかいう点ではいざ知らず、人物ということになれば板垣伯の言われたように、西郷○○、大久保○○、木戸ということになるのではないかと思う」

と著者は三傑の人物評価をしています。

維新三傑の中では、けた違いに大きくて奥深い器とされた西郷隆盛は、初対面の山岡鉄舟をどのように見極めていたのでしょうか。

江戸の無血開城による明治維新の成就と、それによる主家徳川氏の保全を全うしたのは鉄舟であり、鉄舟一代の大仕事であった(同書)。

この西郷・山岡会見の一部始終は、多くが語られておりますので、ここでは省きます。

勝海舟が勲章局に提出した自らの勲功禄などに重きを置いた話しになっているように憶測していることだけを書いておきます。

ちなみに、大森曹玄氏によれば、山岡鉄舟に関する書物で信頼のおけるものは、『全生庵記録抜粋』と『おれの師匠』(小倉鉄樹)で、この両書を出るものはないようです。

鉄舟との会談に臨んだ西郷は、海舟に鉄舟の人物像を語っています。

『さすがは徳川公だけあって、エライ宝をお持ちだ。山岡と言う人は、どうの、こうのと、言葉では尽くせぬが、何分にも腑の抜けた人でござる。命もいらぬ、名もいらぬ、金もいらぬと言ったような始末に困る人ですが、但し、あんな始末に困る人ならでは、お互いに腹を開けて、共に天下の大事を誓い合うわけには参りません。本当に無我無私の忠胆(ちゅうたん::忠義の心)なる人とは、山岡さんの如き人でしょう、と西郷は驚いておったよ』

このように、西郷を驚かせた鉄舟の揮毫数は、明治19年5月から7月31日までに3万枚を書いています。他には、8ヶ月間に10万1,380枚、松平子爵家の危急の際は屏風千双(せんそう)、剣道場建設のために扇子4万本などの揮毫をしていますが、このようなことは枚挙に暇がない(おれの師匠)。

しかも、幕末三舟である海舟、泥舟(でいしゅう)は自重して揮毫しているが、鉄舟のように無造作に揮毫していると、書の値打ちがなくなるから自重するように忠告を受けています。

『俺みたいな者に頼む人があるので、断るのも申し訳ないから書いているまでで、書を売るんじゃないから値打ちがあろうがあるまいが構ったもんじゃない。また、俺に書いて貰った人が、それで鼻をかもうが、尻を拭こうがそりゃ俺の知ったことじゃない』

このように、平然と答えた鉄舟は、未だ3千5百万人に一枚ずつ行き渡っていない、とも言っています。当時の人口数だけ書く心積りでいたのです。

それだから、速筆多作にもかかわらず、一枚ことに必ず心の中で「衆生無辺誓願度」と唱えながら揮毫しているのです。鉄舟が書に揮毫するのは、衆生救済の方便であったのです。僧侶の書く「名号書」と書家や著名人などの「揮毫」とは、その趣旨が本質的に違うと思います。

しかし、弾誓の名号と鉄舟の揮毫には、その本質に共通するものがあると考えられる理由がありますね。

鉄舟の心境は、地上にいるあらゆる生き物をすべて救済するという請願を唱えながら揮毫する姿勢に顕れています。

しかも、鉄舟の書は斯道(しどう)の大家・成瀬大域(なるせ・だいいき)氏に問い質しています。つまり、篆書(てんしょ)、隷書(れいしょ)、楷書(かいしょ)、行書(ぎょうしょ)の各書体とも一点一画も揺るがせにしていないのです。誤字などある訳がありません。

鉄舟の書を拝見したくなり全生庵(ぜんしょうあん:東京都台東区谷中)へ行ってきました。

幕末から明治維新の際、国事に殉じた人々の菩提を弔い、在家の人々の座禅道場として建立された全生庵に、鉄舟の書は展示されていませんでしたが、同庵所蔵文化財図録『鐡舟』に鉄舟の書が掲載されていますので、今回はそれで代行し、『おれの師匠』もあったので併せて購入してきました。

写真は、図録『鐡舟』に掲載されていたものを転載したものです。

鉄舟が20歳頃の書ですから、鉄舟書の基本をなすものではないでしょうか。

全生庵の近くにある台東区立「書道博物館」に寄ると、鉄舟が書の師とした王義之(おう・ぎし)に繋がる史料があり、鉄舟の書を理解する触媒になりました。

無造作に書いたといことをはじめて知りました。