園部町口入(くちうど)の石灯籠

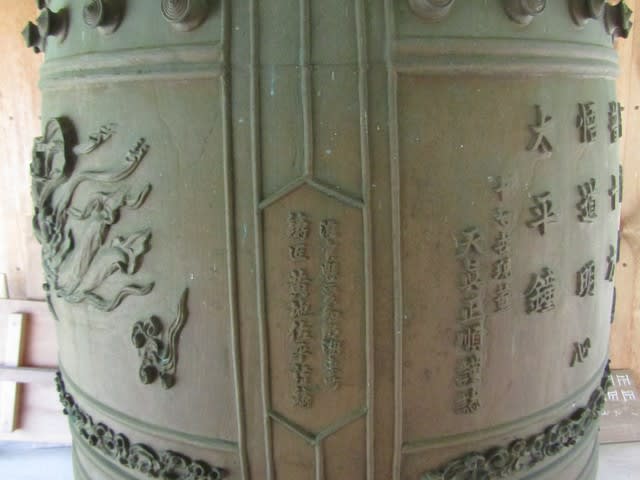

園部町口入は明治9年(1876)に中口入と下口入が合併して「口入(くちうど)」となる。ここ中口入に春日神社が鎮座する。湯釜につづき石灯籠を紹介します。

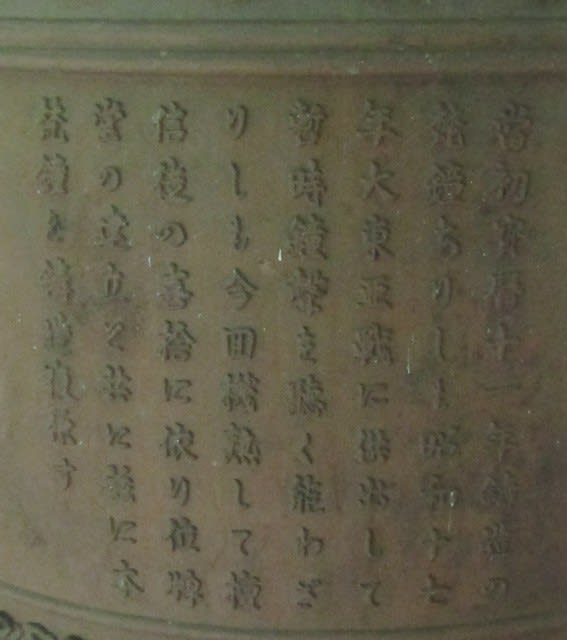

湯釜の右に『春日大明神 御宝前』『宝永七年庚寅九月吉日』『當村願主』『□之年女』『丹州船井郡中口入』、左に『春日大明神御宝前』『享保八癸卯十一月吉日 氏子中 中口人』がそれぞれ陰刻する。花崗岩製の閃緑岩の石を使っているが、一部、風化が進み判読不可の箇所もある…。造られて300年前程経過する石灯籠、丹州船井郡の中口入の願主である、その歳の年女が建立したようですね。

※宝永七年(1710 庚寅) ※享保八年(1723 癸卯)

(石灯籠の文字は旧字体が使われていますが、トライアル…解読を!)