にほんブログ村

ポジション取りは、サーブが打たれる前に、すでに始まっているという話をいたしましたが、相手の攻撃陣にフェイントは得策でないと思わせ、フェイントさせないようにできたらいいですよね。

その方法があるので、レシーバーのプレーとしてここに紹介します。

このプレーによって、フェイントでの戦いは挑ませないという方向に相手チームを誘導するのです。下の図を見て下さい。

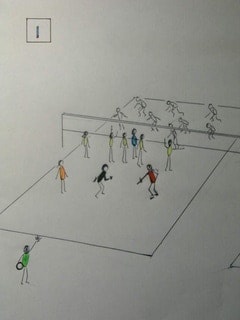

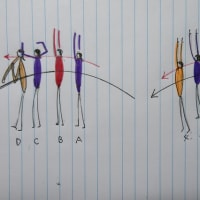

図1

後衛両サイドの選手(オレンジと赤シャツの選手)は、中衛センター(黒のシャツ)よりもやや前に行くくらい、ブロック陣のすぐ後ろまで詰め、しかも今からサーブを打つ選手に「バックライン頼むぞ~」と指さしながら意思確認しています。

自分たちの意思確認もありますし、相手セッター(青いシャツ)に見せ、トスフェイントなどをさせないようにやってる場合もあるんですね。

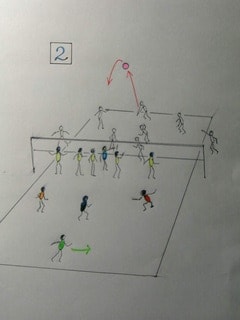

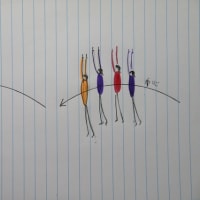

図2

これはラリー中ですが、相手チームがレシーブして、ボールがセッターに向かっている状況の時、後衛両サイドの選手(オレンジと赤シャツの選手)は、中衛センター(黒のシャツ)よりもやや前に行くくらい、ブロック陣のすぐ後ろまで、詰め、ここで、例えば「クロスオッケー」とか「センター、マーク」などとブロッカー陣に声をかけます。

まあ、言葉はなんでもよく、チーム内で分かればいいんですが、ここで声を出す意味は、相手の攻撃陣にバックサイドの守備位置をアピールするという手段としても使えます。

守備位置は相手にバレないほうがいいのではないですか?

っていう疑問あるでしょうが、もちろんそうなのですが、ここでは、「この場所へのフェイントは決まりませんよ」という意図で使います。この位置にレシーバーが入っているとなると、攻撃陣としては、そこにフェイントはしにくくなりますね。

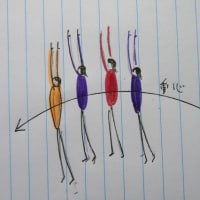

じゃ、バックサイドが空いているということが相手攻撃陣に分かってもいいのか?

よいのです。そこには後衛センター(緑のシャツ)が注意を払うことにしていていますから。図面でもセッターの向きに合わせて、後衛センターは少し、ポジション取りを変えようとしていますね。

また、後衛両サイドの選手も、ブロックのすぐ後ろにずっとポジションを取っているわけではなく、ここから状況によってポジションを変えていくのです。

後衛センターがレフトに詰めれば、後衛のライトが空くでしょ。攻められない?

攻めれば攻められなくはないですけど、フェイントで攻めるとなると、かなり、相手の逆を突く必要があります。ですから、攻撃する側としては、守備側がどのような体勢で守っているかということがまず、分かってないとだめなんですね。

したがって、この図の守備陣のように、隙間を空けないという意識がありありと見え、しかも攻撃陣と駆け引きしながら、ポジションをバンバン変更してくるようなチームに対して、リスクのあるフェイント(読まれたら、チャンスボールですからね。)は使いにくくなります。

攻撃陣としては、フェイントを成功させる方法ではなく、その前に、いかにしてブロックをはずしてスパイクするかってことに集中しないといけないんですね。

結局、リスクの少ない方法で攻撃陣は攻めて来るようになるのですね。

ボールには触らずとも、こうやって試合をコントロールしていくことができるのです。後衛選手のポジション取りにこの技術も是非加えてほしいとおもいます。

いつもお読みいただきありがとうございます。

↓こちらにも面白い記事ありますよ。どうぞ、お立ち寄りください。

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます