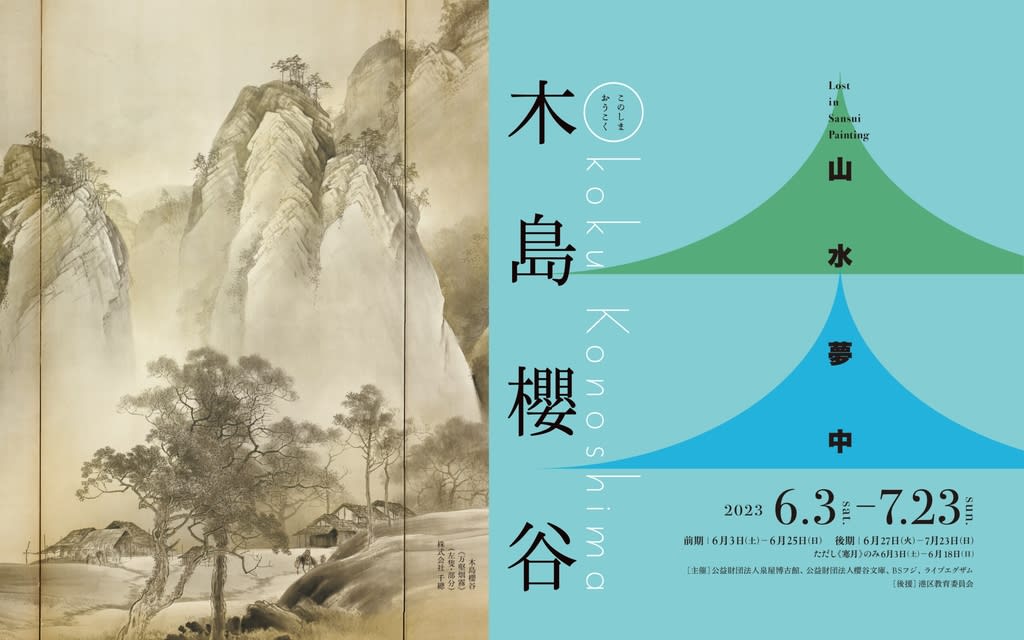

さて木島櫻谷は、

『近代の京都画壇を代表する存在として 近年再評価が進む日本画家木島櫻谷 (187711938)。動物画で名を馳せた彼 ですが、生涯山水画を描き続けたことも見 逃すことはできません。なによりも写生を 重んじた彼は、日々大原や貴船など京都近 郊に足を運び、また毎年数週間にわたる旅 行で山海の景勝の写生を重ねました。その 成果は、西洋画の空間感覚も取り入れた近代的で明澄な山水画を切り拓くこととなり ました。一方、幼い頃より漢詩に親しみ、ま た古画を愛した彼は、次第に中華文人の理 想世界を日本の風景に移し替えたような、 親しみやすい新感覚の山水表現に至ります。 本展では屏風などの大作から日々を彩るさ りげない掛物まで、櫻谷生涯の多彩な山水画 をご覧いただき、確かな画技に支えられた詩 情豊かな世界をご紹介します。あわせて画家 の新鮮な感動を伝える写生帖、収集し手元 に置いて愛でた古典絵画や水石も紹介し、櫻谷の根底にあり続けた心の風景を探ります。』展覧会パンフレットより

展覧会の構成は、

第1章 写生帖よ!ー海山川を描き尽くす

第2章 光と風の水墨ー写生から水墨画へ

第3章 色彩の天地ー深化する写生

第4章 胸中の山水を求めて

エピローグ 写生にはじまり、写生におわる。

会場は一切撮影禁止のため写真はネット画像を借用しました。

南陽院本堂障壁画 明治43年(1910)

瀟湘八景図をモダンにした味わい

何と言っても「観月」と「馬路之春」が並んだ空間が素晴らしい

木島櫻谷 駅路之春 大正2年(1913)

初めて観ましたが、裏彩色をしている画面から春の陽光を存分に感じることができる

休息する2頭の馬の穏やかな描写、樹木はたらし込み、草むらは大まかなマスで描かれる、左隻には草履を脱ぎ、お茶を飲んで寛ぐ人々、草履を付ける女性の指、足指の白く繊細な線、満開の花は見えないが、太い幹から白い花びらがチラチラと散っている…

何時間でも観ていられる、

離れがたい空間です…

★★★★★

お勧めします

展覧会のあとはランチへ

泉屋博古館、大倉集古館などの

お帰りにお勧めします、

テラス席が気持ちいい

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます