朝のうちは 灰色の雲に覆われていた空・・

「次第に晴れるでしょう」という予報を信じて 出かけました。

暫くぶりの 「吾妻山公園」へ。

陽射しに誘われて、もう たくさん人が来ています。

さ~て、富士山は・・・見えるかな?

大分 雲が掛かっているけれど・・何とか見られました!

今年初めて~♪

大山も

何の花かと思ったら、マユミの実が鈴生りに!

スイセンも

日向ぼっこしながら・・

満開の菜の花と 光る海の景色を の~んびり楽しみました

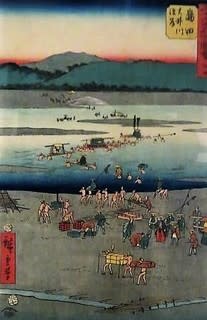

先日 新聞の地方版で紹介されていた 広重の浮世絵展を見に、

辻堂にある「藤沢浮世絵館」へ行ってきました。

JR「辻堂駅」北口から 徒歩で5~6分。

「小川ビル」7Fにあります。

前に一度 来たことがあり、今回は2度目です。

「広重の 竪絵(たてえ)東海道勢ぞろい」展

歌川広重は 全部で20余種の五十三次シリーズを制作していますが、今回展示の

「五十三次名所図会」は、1855(安政2)年 59歳のときに刊行された 広重最後の

五十三次揃物で、縦型大判錦絵55枚で 通称「竪絵東海道」と呼ばれています。

今回は、その全てが見られるという 贅沢な展覧会☆ ワクワクします!

会場に入ると、まず「三条大橋」から始まります。

東海道を 東へ辿りながら、ゴールの「日本橋」まで・・いざ☆

(作品保護のため 会場は薄暗く、フラッシュ撮影は不可)

京 三條大橋 石部 旅舎泊客

旅行く人や 旅籠客の様子などが細かく描かれていて 面白い☆

岡崎 矢作川やはぎのはし 島田 大井川駿岸

橋の大きさを感じさせる工夫、遠近感のある構図が 素晴らしいですね!

由井 薩埵嶺親知らず 沼津 足柄山不二雪晴

上下の‘ぼかし’の技法が 効果的に用いられています。

品川 御殿山より駅中を見る 日本橋 東雲の景 建ち並ぶ蔵

紙を縦に使うことで、遠近感のある構図や鳥瞰図のような作品が多く見られます。

近景・中景・遠景と 画面の上へ向かって積み上げていく描き方で 空間に奥行きを

生み出し、上空から見たような 俯瞰的な構図を完成させているのが特徴だと。

時間を忘れて・・

贅沢なひとときを 過ごしました~

藤沢にある 時宗の総本山 「藤澤山 無量光院 清浄光寺」

通称「遊行寺」

これまで 幾度か訪ねたことがあるのですが・・気づきませんでした

此方にも 切支丹燈籠があるそうなのです。

切支丹燈籠といえば、新宿の「月桂寺」、「太宗寺」、文京区小石川の

「深光寺」で見たことがありましたが、「遊行寺」にもあったんですね!

で、早速 見学に行ってきました。

境内左手 社務所の前にある「放生(ほうじょう)池」

池の手前に、ありました~☆

遊行寺の 切支丹燈籠

これまで見たどの燈籠よりも 大きく、高さ 1m以上はある立派なものです。

ただ 残念なことに、特に説明板らしきものが 見当たりません。

どんな経緯で またいつ頃 此方に建立されたものなのでしょうねぇ?

当山のシンボル 樹齢700年の 大イチョウは、大分色づいてきました☆

美術館からの帰り道、八幡山公園の中にあるこの建物。

「旧横浜ゴム平塚製造所記念館」

(愛称: 八幡山の洋館)

市内に唯一残る 明治時代の洋館だそうです。 1912(明治45)年 築

木造平屋建 塔屋付き

南側

特徴のある装飾塔、アーチ型の上げ下げ窓や 窓下の装飾☆

これまで 外観だけしか見たことがなかったのですが、

今回は 内部を見学させて貰うことに。(見学無料)

他の部屋は使用中だったので、南側の応接室を見学しました。

カーテンは、上端をアーチ型額縁に直に釘打ちされています。

その上から押さえ金具で釘止めして床下まで垂らし、中間部で

左右に引き分け束ねて、タッセルで 房掛金具に止めてあります。

一か所 色の違うカーテンは、天皇行幸の折に休息所として

使われた当時のものだということです。

建物西側の庭には、夏バラが

当初 日本火薬製造(株)の英国人技術者の社宅でしたが、火災で焼失し再建。

のちに 日本海軍火薬廠の将校クラブ(水交社)、戦後 進駐軍の接収を

経て 横浜ゴム(株)所有となり、2004(平成25)年 平塚市に譲渡されて

現在地に移築。 現在は 市民の文化活動などに 広く利用されています。

激動の時代の変遷に 翻弄されてきた建物が、

今やっと 安住の地を得たというところでしょうか。

何処へ行っても「アツい」「暑い」( ^ω^)・・・

言い飽きたし 聞き飽きた! ですよね。

で、

せめて、見た目なりとも 涼しさを味わいたくて

「平塚市美術館」

「深堀隆介展」

金魚絵師 深堀隆介氏(1973~)

愛知県生まれ 横浜のアトリエにて活動中

展示室内は 撮影不可でしたが、一部 許可されている所があったので

其処の画像から ご覧いただきましょうね。

「平成しんちう屋」

「しんちう(真鍮)屋」とは、江戸時代に上野池之端にあった金魚屋の名で

7~80個も並べた生簀に金魚を泳がせ 飼育・販売していたそうです。

この繊細さ このリアリティ

ホントに、生き生きと 泳ぎ回っているような金魚たち!

作品が どのようにして生まれているのか、頂いた栞に説明がありました。

1.升に樹脂を薄く流し込み、樹脂を固めます。

2.樹脂が固まったら、アクリル絵具で金魚の体の一部を

描いていきます。

3.さらに樹脂を流し込み、固まったら、次の層に描いていきます。

4.これを何層も繰り返し重ねていくと、作品が完成します。

樹脂が固まって次の層が描けるようになるには2日程かかります。

樹脂は寒くなると気泡が入るため、常に暖かくしておく必要があります。

上から見ると本物さながらの金魚ですが、横から見ると線の重なりにしか

見えません。時間をかけて 平面の層を重ね立体的な金魚が生まれます。

金魚の入った袋も、裏から見ると・・ねっ

種明かしを聞けば「なるほど」ですけど、それにしても 何と細かい作業!

スゴイ! そして面白い!

さまざまな容器の中で 元気に泳ぎまわる金魚の作品が 約200点。

楽しい時間を過ごしました~♪

まだ新しい邸内を 順路に沿って見学してゆきます。

1階 玄関ホール横「楓の間」から。

応接間として、国内外要人との談話の際などに使われました。

1977(昭和54)年 大平正芳首相とカーター大統領との

日米首脳会議が 此処で行われたそうです。

2階へ上がって

「書斎」

私室として使われた和室。

日本庭園が見下ろせます。 右の建物は、焼失を免れたサンルーム(温室)。

南縁から見下ろす 広い庭。 桜が とてもキレイ

奥に 掘炬燵のある四畳半

(説明板より)

氏の私的な書斎で、硝子棚には 官邸直通の黒電話 が。

が。

北側の浴室には、舟型の浴槽。

絨毯張りの階段を上り 新館2階へ

「金の間」

賓客を迎える応接間で、装飾に金が用いられています。

富士山や箱根の山々、相模湾を一望できます。今日は春霞ですが・・

氏は 此処からの富士山が大層お気に入りで、毎日のように眺めていたとか。

(説明板より)

「銀の間」

寝室として使われ、氏は最期を此処で迎えたそうです。

室内の装飾は 銀。

書斎としても使用され、蔵書が並ぶ硝子棚や執務用の机が置かれていました。

再び 1階に下りて

「食堂(ローズルーム)」

アールデコ調に整えられた室内。壁には羊革が施されて

いたといいますが、現在のは 合成皮革だそうです。

(説明板より)

食堂からの眺め

等身大(約155cm)のパネル

トレードマークの白足袋のオブジェ

「天道無親常與善人(天には偏私の親しみ無く 唯 善ある人にのみ与(くみ)するものである)」

JR東海道線「大磯」駅から、R1を西(二宮方向)へ向かって約2km。

旧吉田茂邸 庭園入口

兜門

2009(平成21)年3月の火災を免れた貴重な桧皮葺屋根の門です。

サンフランシスコ講和条約締結記念として、1954(昭和29)年建立。

門を入ると、まず満開の桜に彩られた 日本庭園が広がります。

心字池を巡る回遊式日本庭園は、造園家 中島 健氏の設計で

1959(昭和36)年に完成。 周囲には 藤棚を初め様々な植物が。

花を好んだ吉田氏は、よくこの庭を散策したといわれます。

七賢堂

初めは 伊藤博文の自邸「滄浪閣」に 1903(明治36)年に建立され、

明治の元勲のうち 岩倉具視・大久保利通・三条実美・木戸孝允が

祀られた「四賢堂」でした。 その後 伊藤博文が祀られ、当地に

移築された後に 西園寺公望と吉田茂が合祀されて「七賢堂」に。

銅像

1983(昭和58)年 地元有志の人達により建立されました。

袴姿の柔和なお顔で サンフランシスコの方角を見つめておいでです。

庭園を見下ろす高台に、数寄屋造りの邸宅が再現されています。

木造一部鉄筋コンクリート造り 地上2階・地下1階

延床面積:743.38㎡(うち 復元部分は446㎡ )再建費用:¥541,957,592

旧邸は 建築家吉田五十八氏の設計。1944(昭和19)年~1967(昭和42)年

まで過ごしました。 2009年3月 火災で兜門・庭園・サンルーム(温室)を残し

母屋が焼失。2017年に再建、一般公開されています。 入館料(大人)¥500

再建された邸宅内部のご紹介は 次回に

穏やかな小春日和☆

本当に久しぶりの小田原城です。

お濠に架かる「まなび橋」

戦前に 小学校が城内に移転したために架けられた橋だそうで、

変わった橋名は それが由来だということです。

その先に見えるのは、二の丸角櫓(再建)。

銅(あかがね)門

天守閣へ通じる登城ルートに設けられた 二の丸表門。

扉の飾り金具に銅が使われていることから、この呼び名。

1997(平成9)年に、当時の工法で復元されました。

櫓門の梁:マツ 柱・扉:ヒノキ

おぉ!

市内最大といわれるイヌマキの巨木です。

以前は四方へ密に枝を広げ 傘状の見事な姿だったそうですが、

台風で北側の大枝が折れて 現在のような姿になりました。

目通り幹回り 4.5m 樹高 約20m 市指定天然記念物

常盤木門

小田原城本丸の正門で、最も大きく堅固に造られていました。

門の傍にあった常緑の松になぞらえ、この名が付けられたと

いわれています。 1971(昭和46)年に 再建されました。

天守閣

1960(昭和35)年に復興された 3重4階の平山城。

天守に付櫓・渡櫓を付した鉄筋コンクリート製。

補強修復が行われていましたが、2016年5月に工事が完了、 再公開されています。

標高60mの最上階からの眺めは なかなか

入場料 ¥500

境内の左の方に、唐破風造りの立派な門。

「中雀門」

正面と背面に唐破風屋根をもつ門を 「向唐門」というそうです。

説明板によれば;

1859(安政6)年 紀州大納言徳川治宝の寄進により建立された

当山最古の木造建築で、高さ約6.4m 幅約2.7m。 正面破風と

屋根大棟 鬼瓦に菊の御紋、下り棟鬼瓦に徳川家の葵紋。

勅使門として、通常は閉門されています。

門の正面と背面に施された彫刻も見事なものです☆

鳳凰でしょうか

背面にも、鳥の彫刻が見られます。

梟?

中雀門の前から 右手奥へ進んで行くと、

「宇賀神社」

徳川家の祖 有親(法名 徳阿弥)の守り本尊で、

室町後期の作とされる 宇賀神が祀られています。

明治時代に焼失後 再建されたお堂だそうですが、此処にも☆

棟木を支える力神

向拝天井の龍

これも 一元圀三の作だということです。

桃山時代以降 寺社建築を飾るものとして開花した「宮彫り」。

精緻な作品からは、制作者の熱い息遣いが伝わってくるようです。

今日 何度も口をついて出たのは、ただ「凄い!」の一言。

これまでも、そしてこれからも ‘猫’の興味は続きそう

藤沢の「藤澤山 無量光院 清浄光寺」 通称「遊行寺」へ

やって来ました。

時宗 総本山

静かな境内にある幹回り710cmの大イチョウ(推定樹齢700年)で

リスがチョロチョロ遊んだりしていますが

今回は、こちらの建物を飾る見事な宮彫り装飾を見学したいと思います。

藤沢の名工 一元圀三(かずもと くにぞう)の作だそうです。

まずは ご本堂☆

向拝の 龍三態

左

中央

右

手挟(たばさみ)

松

竹

梅

牡丹

龍

天女

木鼻

正面欄間

菊水

本堂内部の欄間などにも精巧な彫刻が見られますが、内部撮影はちょっと・・

一元圀三とは どんな人物なのでしょう?

帰宅後に ググってみたけど、見つかりませんでした。 ザンネン!

誰方かご存知の方、教えてくだされば嬉しいです。

(続)

五月晴れの晴天

青空を元気に泳ぐ鯉のぼり、いいですよね~

見ていると 元気になれます。

今日は 鯉のぼりを見に行こう!

小田急江ノ島線「藤沢本町」から 歩いて5分余。

「白旗神社」

祭神:寒川比古命 源義経公

創建年代は不明ですが、古来 相模一宮の寒川比古命の分霊を祀り

「寒川神社」と呼ばれていました。 『吾妻鏡』によれば、源義経の

首が検分ののち 里人に洗い清められ葬られたことを耳にした頼朝の

命によって白旗明神として此処に祀られ、「白旗神社」となりました。

参拝のあと ふり返ると

広い境内いっぱいに 泳ぐ鯉たち

境内の「弁慶藤」が咲いていました☆

社務所前の白藤「義経藤」の満開は、まだこれからのようでした。

久田緑地を出てほどなく、小田急の線路に並行して続く長い直線の道。

「大和歩行者専用道」

相模原畑地灌漑用水路跡だそうです。

下和田~下鶴間の約1.5km。

道の両側には、いろいろな草木が植えられています。

遊歩道の途中、右側に石の鳥居。

「金毘羅神社」

祭神: 大物主命・須佐之男命

1887(明治20)年 宮久保三人衆と呼ばれた人々が勧請したと伝えられています。

神社前をそのまま進むと、小田急「桜ヶ丘」駅。

駅の向こう側(西口)へ出て桜並木を進み、公園に沿って左へ坂を下ります。

「引地川」

ここから 暫く 川に沿って歩きます。

やがて、桜の木が立ち並ぶ土手の道。

「千本桜散歩道」

約1.5kmの桜並木は、花の頃はさぞ見事な眺めでしょうね

今は、紅白のヒガンバナが其処此処に☆

川の水はきれいで、驚くほど大きな鯉がたくさん泳いでいます。

カルガモや 時にはカワセミも飛来するということです。

「6号橋」から 右へ入って行くと、

「田中八幡宮」

祭神: 応神天皇

騎馬姿の勇壮な御神体像は、市の重要文化財に指定されています。

伝承によれば、元亀・天正の頃は 近隣の八幡山にありましたが、

1686(貞享3)年 上飯田・本興寺住職が此処に遷座・再興したと。

「理心流奉納額」

(覆いのビニールが光って 見難いですが・・)

本堂内に掲げられています。 市指定重要文化財

理心流は 江戸末期に興った剣道流派の1つで 4代目の近藤勇昌宜

(新撰組隊長)の流れをくみ、この辺りでもなかなか盛んだったようです。

川筋に戻り、「神明橋」の所で左へ。

ゴールが近づいてきました。 あと ひとがんばり~!

「清流山 常泉寺」

曹洞宗

本尊: 木像聖観世音菩薩(江戸期)

開山: 朝厳存夙

開基: 関水和泉

創建: 1588(天正16)年頃

1873(明治6)年 当寺に公立小学校「桃蹊学舎」が設置されました。

明治7年には教員1人、生徒110人。 授業料は4銭1厘だったそうです。

(当時の米価を基準に算出すると、現在の約400円相当)

当寺は「花の寺」としても知られ、「かながわの花の名所100選」に選定

されていて、境内の花の小径を巡って散策を楽しむことができます。

拝観料 大人¥300

河童や羅漢サマなどの石像がたくさん!

常泉寺から10分も歩けば、今朝スタートした「高座渋谷」駅に到着です。

久しぶりによく歩いてとても楽しかったけれど、足が もうパンパン・・・

お疲れさ~~ん

24,336歩

今日は晴れそう!

で、

少し遠出して 歩いてみようと思います。

小田急・江ノ島線「高座渋谷」駅前でmapをGETして、いざスタート!

たくさん歩くのはホントに久しぶりなので、ゆっくりペースで行きましょう。

R467を跨ぎ、「交番前」信号先から 樹林の間の狭い道に入って行きます。

mapを見ながら、車道に出て左へ。

やがて左に折れると、民家の塀の内に聳え立つ1本の大木☆

「下和田の大ケヤキ」

大津家の屋敷林のケヤキで、樹齢 約500年。 樹高 約25m

「大和市シンボルツリー100選」・「神奈川県名木100選」に選定されているそう。

そのすぐ先の右側、石段を上ると

「下和田左馬(さば)神社」

祭神: 左馬頭 源義朝

下和田の鎮守で、「相模七左馬」の1社。

「相模七左馬」は、境川流域の村で疱瘡・麻疹・百日咳など

疫病の厄除けを祈願して廻る「七佐馬詣り」の七社(上和田・

下和田・瀬谷・上飯田・下飯田・下高倉・今田)のこと。

「サバ(左馬・左婆・左波・鯖)」と名のつく神社は、大和・藤沢・横浜瀬谷区・泉区に11社、

引地川沿いに1社と密集しているそうです。 源義朝追慕の土地柄なのでしょうか。

元の道に戻って、先へ進みます。

道沿いには、立派な生垣や石垣を巡らした大きな民家が並んでいます。

スゴい!(個人宅なので、撮影は控えましたが)

「上和田野鳥の森公園」

面積: 約4.2ha 県の鳥獣保護区に指定

豊かな樹林に湧水が流れ、それに沿って遊歩道が続いているので

気持ちのいい散歩が楽しめます。 モズ・コゲラ・ヒワ・カワセミなど

約20種類の野鳥のほか、昆虫や植物などが生息しています。

さぁ、大きく深呼吸~

「生養山 信法寺」

浄土宗

京都・知恩院の末寺

本尊:木像阿弥陀如来立像

像高 49.5cm

玉眼寄木造で漆箔仕上 着衣部は金泥

南北朝~室町期に流行した宋風の衣文表現

(説明パネルより)

隣接してあるのは

「薬王院」

信法寺の別院

本尊は、木造薬師如来坐像(1669年頃造立)

行基作とも伝わっています。

眼病に効験ありとされ、当地の地頭であったあの和田義盛が

祈願し眼病が治癒したので、御堂を建立したといわれています。

そういえばこの辺りの地名、「和田」でしたね☆

双盤念仏

9月8日の当院御縁日に、無病息災・五穀豊穣を願い

念仏に合わせて太鼓・鉦で演奏される民間仏事。

(説明パネルより)

再び樹林の中に入って行きます。

「谷戸・谷戸頭緑地」

面積: 約5ha

境川に注ぐ上和田流域の谷戸と スギなどの針葉樹林・ヒノキ・サワラなどの

雑木林が続き、多くの山野草や野鳥の観察を楽しむことができるそうです。

この地域は「小田急沿線 自然ふれあい歩道」というんだそうです。

緑豊かな場所がたくさん整備されていて、散歩好きにはたまりませんね。

羨まし~!

境川畔に出てきました。

暫く川沿いの道を歩いたら、公園に沿って左へ。

「上和田左馬神社」

祭神: 源義朝

境内社: 天照大神・神武天皇・素戔嗚尊

此処も「七左馬」の1社ですね。

社殿の屋根には、源氏の家紋「笹竜胆」が燦然と輝いています。

神社の左を廻って交通量の多い中原街道を渡り、また緑の林の中へ☆

「久田緑地」

「守り残していきたい緑地」として、かながわトラストみどり財団が

「かながわトラスト2号緑地」に指定し、土地所有者と保全契約を結んで

いるそうです。 此処でも多くの植物や鳥・昆虫などが見られるとか。

落葉の下に、カブトムシの卵とかありそうだナ

(続)

えー、1週間のご無沙汰で

ま、いろいろありましてねぇ というか、ただのサボりというか

気まぐれは、‘猫’の どうしょうもない性分でしてェ・・・

さて今日も、降るやら降らぬやら

ぐずついた梅雨空の1日でしたが、ちょっと足を伸ばして

平塚の「七夕まつり」を見に行ってきました☆

色とりどりに飾り付けられた竹飾りが 500本とか。

でも・・

どんより空のせいで 、全然きれいに撮れなかった・・・

(誰かさんの腕のせいだろが!)

平塚市民の皆さま、ゴメンナサイ!

ひときわ賑わう夜まで、お天気が何とかこの程度にもつといいな と

思いながら、人波をかき分けかき分け 帰ってきました~

一昨年のこの時期に行ったけれど、梅の花が終わりかけていた「辻村植物公園」。

今回は 花はどうかな?

折角だから、少しは途中の様子なんかも楽しみながら 歩いてみましょう☆

JR「小田原」駅西口の「火牛の計」早雲像を横目に・・

前回の道順を思い出しながら、R74(足柄街道)を北へ。

「小田原税務署西」の信号で左折して 道なりに進んで行きます。

ほどなく右側に、「めだかの学校」の石碑と水車小屋。

童謡「めだかの学校」は、1950(昭和25)年に NHKの依頼で童話作家の

茶木 滋(ちゃき しげる)氏が、この荻窪用水周辺を舞台に作曲しました。

小田原市は1991(平成8)年 「メダカの学校」のふるさととして用水脇の

此処に公園を造り、水車小屋を建ててメダカを放流したのだそうです。

道路の脇に、豊かな水が音を立てて勢いよく流れています。

「荻窪用水」と呼ばれ、全国疎水百選に選定されています。

「荻窪用水」は 小田原藩の水田事業として、1797(寛政9)年~1802(享和2)年に

かけて開かれました。 箱根・塔ノ沢付近で早川の水を堰き止め、そこから山間を

抜けて 標高約95.5mのここ荻窪地区まで 全長10.3kmを結ぶ用水路です。

水は灌漑用のほか、途中の山崎発電所で水力発電にも使用されているそうです。

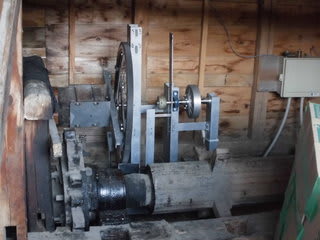

今度は、左側の用水路で 大きな水車が廻っています。

「駒形の水車」

1880(明治13)年頃には、用水路にこうした水車が19か所ありましたが、

現在は この水車が市内に残る唯一のものとか。 嘗ては米搗きを行って

いましたが、1996(平成8)年に直径4m余の‘たいこ’が新調されて、

再生可能エネルギー利用のシンボルとして 運転・保存されています。

小屋内の水力発電システム

市が市内工業高校電気研究部の協力で設置した水車利用の

発電システム。 蓄えた電気は照明に使用されているそうです。

溜池跡

昔 海抜約58mの荻窪村は水が不足し日照りの害を受けることが度々

あったので、組頭九兵衛たち村人が 坊所川上流の湧水を水源として

隧道を掘り堰を開削して水を引き、ここに溜池を完成させました。

「荻窪用水」開発の40年前のことで、今では 土堤を残すのみ。

「小田原厚木自動車道路」の「荻窪インター」を過ぎて

緩やかな上り坂を 道なりに進んで行きます。

わ、道端に いいモノ見~っけ

みかん農家の無人販売所ですね。 みかん5個入り¥100 安ーい!

湘南ゴールドは8個入りで¥300

小田原駅から ぶらぶら歩いて約45分で、「辻村植物公園」に到着~

入口で、さっそく甘酒のおふるまい♪

約4.7haの園内に、約560本の梅 今は「白加賀」が満開☆

今は「白加賀」が満開☆

足元には、ツクシもにょきにょき☆

では この景色を見下ろしながら、おにぎりタイム

といきましょうか。

といきましょうか。

さて、本日の収穫は・・

湘南ゴールドに梅ジャムに ツクシが山ほど!

帰りがけに頂いた梅の小枝をお土産に。

楽しかったナ

23,049歩