お盆休み、皆さんはどのように過ごされましたか?

お盆を過ぎたら、なんだかあっという間に秋の気配で、朝晩は肌寒いくらいです

この前までの暑さはいずこへ・・・

さて、私はお盆中はお墓参りにも行ったりしましたが、近場へちょこちょこと出かけました

アートにも触れて来ましたよ~

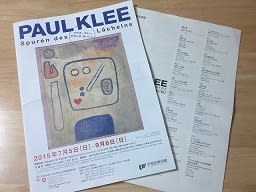

宇都宮美術館『パウル・クレー展』

絵の中に込められているメッセージが謎めいているものもあり、

また、音楽記号なども隠されていて、面白かったです。

ポストカード

美術館へ向かう歩道も、気持ちの良い散歩コース

そして、渋谷のBunkamuraでの『エリック・サティとその時代展』

サティの作品はもとより、彼が生きたその時代のアーティストに関する展示もあり、興味深いものでした。

いつの時代も、様々な分野のアーティストが、お互いに影響し合っていたんですね

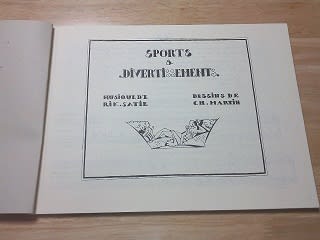

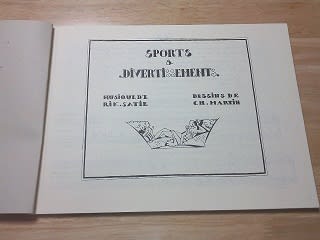

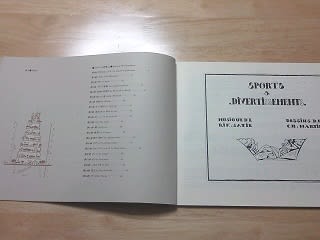

バレエ『パラード』のビデオ上映や、ピアノ組曲『スポーツと気晴らし』の楽譜を映し出しながらの演奏(録音)もありました。

サティの作品には、楽譜の中に詩が書かれているものもあるのですが、『スポーツと気晴らし』も然り、

ちょっと変わった面白い作品です。

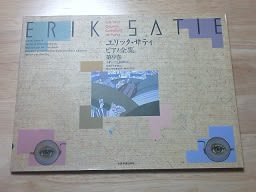

面白いなと思って、かなり前ですが楽譜を買っていたんですよね。

少しお見せしましょう。久しぶりに出しました

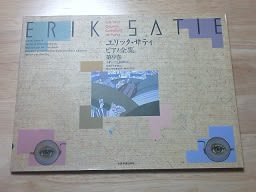

表紙。全音から普通に買えました。『スポーツと気晴らし』だけが収録されてます。

ページをめくると・・・挿絵等は当時のまま。

ここから先は、ご興味おありになる方は、楽譜屋さんへどうぞ。

音源も出てますので♪

《おまけ・ミュージアムショップで買ったお土産》

サティと言えばChat noirですね(これはメモ帳)。マスキングテープと珈琲。

マスキングテープの絵は・・コクトーが描いたもの。

サティの姿もあります。

もったいなくてまだ使ってません(笑)

どちらの展覧会も間もなく会期末ですが、ご興味ある方は足を運んでみて下さいね

ランキング参加してます

ポチッとクリックお願いします

恐れ入りますが、当ブログの本文・画像等の無断引用並びに転載は、固くお断り致します。

また、リンクご希望の場合も、予めご連絡下さいますよう、併せてお願い致します。

皆さまのご理解・ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。

お盆を過ぎたら、なんだかあっという間に秋の気配で、朝晩は肌寒いくらいです

この前までの暑さはいずこへ・・・

さて、私はお盆中はお墓参りにも行ったりしましたが、近場へちょこちょこと出かけました

アートにも触れて来ましたよ~

宇都宮美術館『パウル・クレー展』

絵の中に込められているメッセージが謎めいているものもあり、

また、音楽記号なども隠されていて、面白かったです。

ポストカード

美術館へ向かう歩道も、気持ちの良い散歩コース

そして、渋谷のBunkamuraでの『エリック・サティとその時代展』

サティの作品はもとより、彼が生きたその時代のアーティストに関する展示もあり、興味深いものでした。

いつの時代も、様々な分野のアーティストが、お互いに影響し合っていたんですね

バレエ『パラード』のビデオ上映や、ピアノ組曲『スポーツと気晴らし』の楽譜を映し出しながらの演奏(録音)もありました。

サティの作品には、楽譜の中に詩が書かれているものもあるのですが、『スポーツと気晴らし』も然り、

ちょっと変わった面白い作品です。

面白いなと思って、かなり前ですが楽譜を買っていたんですよね。

少しお見せしましょう。久しぶりに出しました

表紙。全音から普通に買えました。『スポーツと気晴らし』だけが収録されてます。

ページをめくると・・・挿絵等は当時のまま。

ここから先は、ご興味おありになる方は、楽譜屋さんへどうぞ。

音源も出てますので♪

《おまけ・ミュージアムショップで買ったお土産》

サティと言えばChat noirですね(これはメモ帳)。マスキングテープと珈琲。

マスキングテープの絵は・・コクトーが描いたもの。

サティの姿もあります。

もったいなくてまだ使ってません(笑)

どちらの展覧会も間もなく会期末ですが、ご興味ある方は足を運んでみて下さいね

ランキング参加してます

ポチッとクリックお願いします

恐れ入りますが、当ブログの本文・画像等の無断引用並びに転載は、固くお断り致します。

また、リンクご希望の場合も、予めご連絡下さいますよう、併せてお願い致します。

皆さまのご理解・ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。

)

)

習ったはずのステップも忘れてたり・・

習ったはずのステップも忘れてたり・・

だな~と、改めて実感。。。

だな~と、改めて実感。。。 でもある)

でもある) と、一番びっくりしたのは、古楽器の組み立てキットが紹介されているページ・・・

と、一番びっくりしたのは、古楽器の組み立てキットが紹介されているページ・・・

と思ってしまいます(苦笑)。

と思ってしまいます(苦笑)。

(笑)

(笑)

』とも呼ばれた、フランス国王・ルイ14世です。

』とも呼ばれた、フランス国王・ルイ14世です。

と思っていました

と思っていました