さて、群馬県大泉町の町長選挙、議員選挙、投票締め切られましたね。

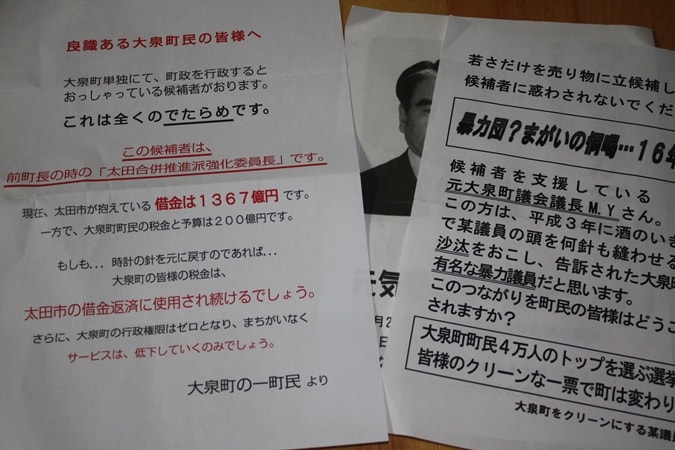

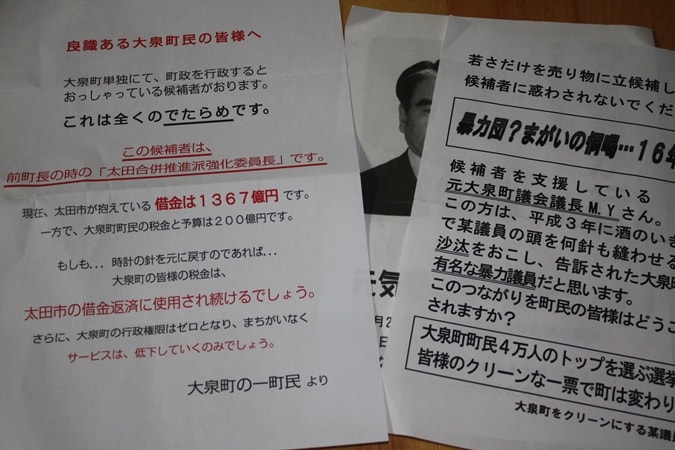

郵便ポストに複数の、中傷ビラが入ってました。

嗚呼、田舎の選挙、醜い限り!

前回の選挙は太田市との市町合併の是非を問う事実上の町民投票だったのだが、今回は明確な争点無し。

三洋電機の企業城下町だった大泉町。三洋が斜陽のパナソニックになり、リストラ撤退が続いています。

こんな危機的状況の中で、どのように街を活性化させるかが争点なのに、どの候補者の公約も…

・地域経済の活性化

・災害に強い街づくり

こればかり!当たり前だ!!そんなことは分かりきっている。

町民が知りたいのは、町の危機に際して

「どのようなビジョンをもって、どうかじを切っていくのか」

どこの候補者が、「町の経済を停滞させます」「災害に弱い町づくり」なんていうものか!!

この公約は、小学校の学級委員選挙以下だよ。恥かしい限り。

投票には行きました!でも本音は「町長に的確な候補者は無し」という感じ。

まっとうな公約は無し!こんなの選挙とは言えない!!

こんな怪文書が流布される状況自体が異常で、役場や議会内の下らん派閥争いの域を出てないのだから。

善良な有権者をなめてるのか!

郵便ポストに複数の、中傷ビラが入ってました。

嗚呼、田舎の選挙、醜い限り!

前回の選挙は太田市との市町合併の是非を問う事実上の町民投票だったのだが、今回は明確な争点無し。

三洋電機の企業城下町だった大泉町。三洋が斜陽のパナソニックになり、リストラ撤退が続いています。

こんな危機的状況の中で、どのように街を活性化させるかが争点なのに、どの候補者の公約も…

・地域経済の活性化

・災害に強い街づくり

こればかり!当たり前だ!!そんなことは分かりきっている。

町民が知りたいのは、町の危機に際して

「どのようなビジョンをもって、どうかじを切っていくのか」

どこの候補者が、「町の経済を停滞させます」「災害に弱い町づくり」なんていうものか!!

この公約は、小学校の学級委員選挙以下だよ。恥かしい限り。

投票には行きました!でも本音は「町長に的確な候補者は無し」という感じ。

まっとうな公約は無し!こんなの選挙とは言えない!!

こんな怪文書が流布される状況自体が異常で、役場や議会内の下らん派閥争いの域を出てないのだから。

善良な有権者をなめてるのか!