画仙紙 半切1/3

三陸海岸とは、宮城県東部の石巻市から青森県南東部の八戸市に至る数100㎞に及ぶ海岸です。

そして三陸とは、かつての呼称、南から陸前、陸中、陸奥に由来します。

以前は、陸中海岸として国立公園に指定されていましたが、東日本大震災による津波で大きな被害を受けたことを受け、名称が三陸復興国立公園となりました。

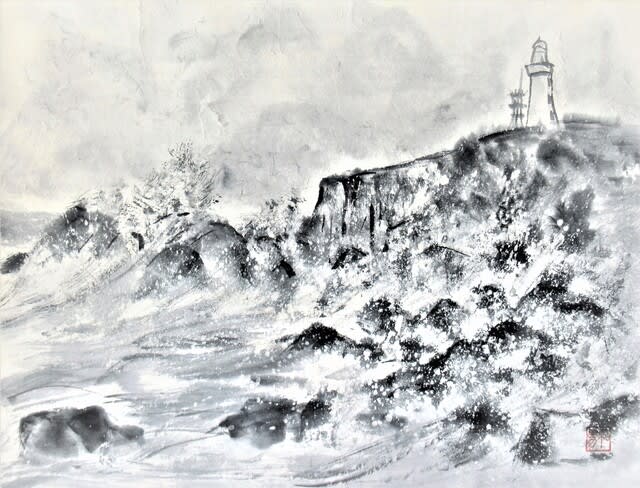

その三陸復興国立公園の北部、岩手県久慈市と宮古市の中間地点、田野畑村に北山崎(きたやまざき)があります。

高い断崖絶壁に奇岩、怪石、洞窟などが続く三陸海岸の代表的景勝地の一つです。

いわゆる「やませ」の常襲地帯で、夏に冷たい風や濃霧に覆われることもあります。

数年前に訪ねた折りは、「やませ」ではありませんでしたが、遠くは霞んでいました。

展望台からの眺望をモチーフに水墨で描いてみました。

展望台から長い階段を下ると海面際に降りることができるらしいのですが、行かないでしまったのは残念でした。

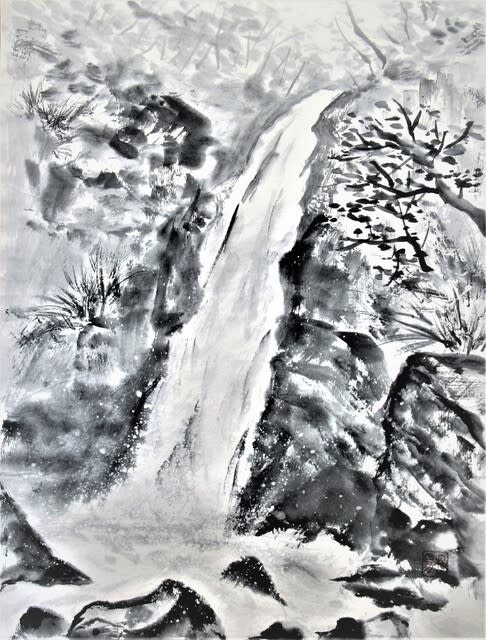

これは、同じく三陸海岸の南部、宮城県気仙沼市唐桑の「巨釜半造(おおがまはんぞう)」をモチーフに描いた水墨画。

何年か前の墨画展への出品作ですが、再掲してみました。

過日、東尋坊を描いた時と同様、激しい波しぶきを表現するのに、墨で描く前にドーサ液を吹きました。

しかし、波しぶきだけでは迫力が出ず、さらに横殴りに叩き付ける雨を加え、描き直したものです。