年越しに向け、大晦日にやらなければならないことは色々とあります。

まずは、神棚。

掃除をして、新しい飾り付けに変えます。

古いものは、変えられないお札を除き全て取り外しました。

まずは、神棚。

掃除をして、新しい飾り付けに変えます。

古いものは、変えられないお札を除き全て取り外しました。

これはお幣束(へいそく、御幣)。

過日、我が家も氏子になっている神社の宮司が来られ、ご祈祷いただいたもの。この宮司に鎮守様の宮司もお願いしています。

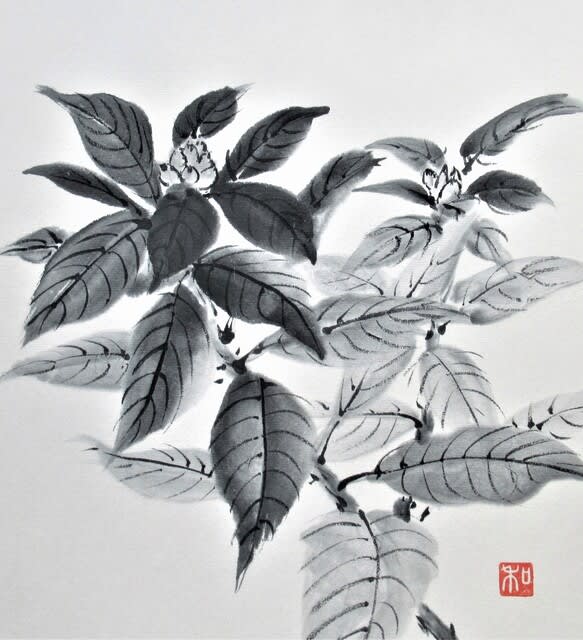

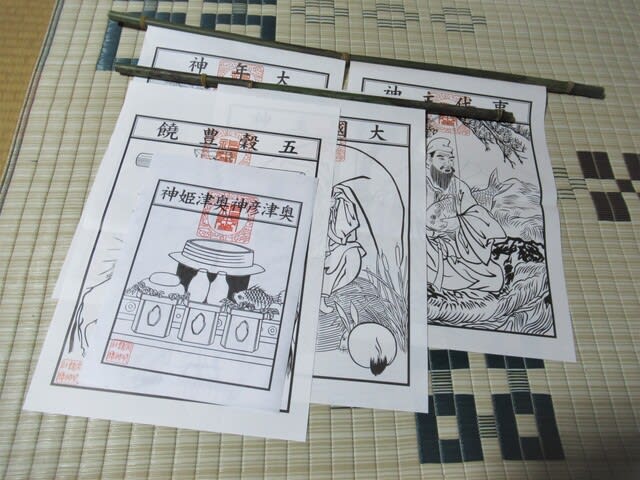

恵比寿大黒など、お歳徳神(としとくじん)さんの飾り付け。

神社庁から出されているものを氏子になっている神社から配布されます。

恵比寿大黒など、お歳徳神(としとくじん)さんの飾り付け。

神社庁から出されているものを氏子になっている神社から配布されます。

我が家の神棚に飾り付けるのには、篠竹を使うなど少々仕掛けが必要です。

神棚の右側に恵比寿様など。ここに鯛の飾り付け。

神棚の右側に恵比寿様など。ここに鯛の飾り付け。

左側に大黒様。両側にお幣束を取り付けます。

中央にはお札を奉ります。

真ん中にお伊勢様のお札、右に鎮守様のお札、左に氏子になっている神社のお札など。

五穀豊穣の神様とかまどの神様は台所にある小さな神棚に奉ります。

火伏せのお札も奉ります。

火伏せのお札も奉ります。

次に、輪通しの飾り付け。

神棚の前。昔は自宅に飾るのはここだけでした。

いつからか玄関にも付けるようになりました。赤松の枝に輪を掛けて取り付けます。

今や、近隣でも市販の綺麗なしめ飾りを付けるお宅がほとんどになりました。

作業場に。

作業場に。

そのほかトラクター、管理機、車。

次は床の間。

次は床の間。

掛け軸は天照皇大神の掛軸。

昔は別の掛軸を掛けていたこともありますが、今はシンプルにこの一幅。

生け花は、梅と南天のみで生けています。

花器は父が太い孟宗竹の根元で作ったもの。

父が生前生けていたのを、全くの自己流で引き継ぎました。

鏡餅は、数年前から市販の小さなパッケージものに、簡素化しました。

古いお札やお飾りは、小さな祠(ほこら)の山の神様に納めるのが習わしです。

この後は、鎮守の神社の鳥居に、しめ縄を掛け、お参りします。

また、水の神様など数カ所にもお幣束と御散供(おさご)を捧げてお参りします。

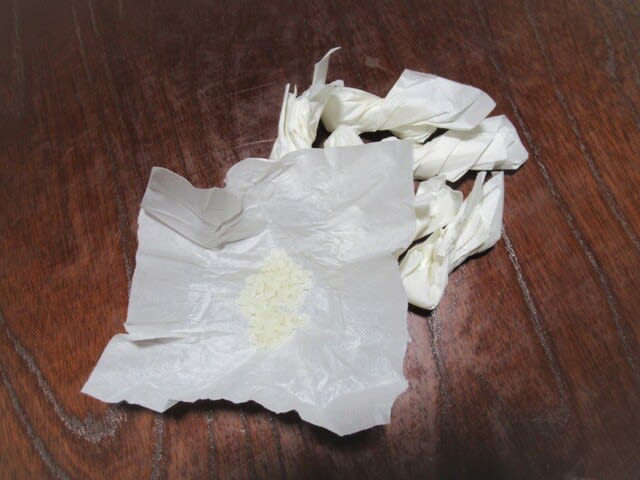

御散供(おさご)とは、米が入っているおひねり。

また、水の神様など数カ所にもお幣束と御散供(おさご)を捧げてお参りします。

御散供(おさご)とは、米が入っているおひねり。

今はやっている人はいないかもしれませんが、止めると何となく落ち着かないので続けています。