宮城県川崎町にある国営みちのく杜の湖畔公園を訪れました。

半日コースの行楽です。

昨年秋以来で今年初めて。昨年もほぼ同時期に訪れていました。

当園は総面積が600数十haと広大。

4つのゾーンからなり、一般の人が訪れるのは「文化と水のゾーン」。

半日コースの行楽です。

昨年秋以来で今年初めて。昨年もほぼ同時期に訪れていました。

当園は総面積が600数十haと広大。

4つのゾーンからなり、一般の人が訪れるのは「文化と水のゾーン」。

正面のコーナーは植え替えの時期で半分くらいが終わっていました。

今回の目的は数日前ニュースでも流れた満開のポピーと小生の好きなシャクナゲ。

そして、水辺の花も見頃との情報でした。

ポピーは正に満開。

今回の目的は数日前ニュースでも流れた満開のポピーと小生の好きなシャクナゲ。

そして、水辺の花も見頃との情報でした。

ポピーは正に満開。

正式にはシャーレーポピー。

最も多いのが赤のポピーですが、何種類かありバラエティに富んでいます。

独特の蕾が面白い。

遠くにはぼんやりながら蔵王連峰が望めました。

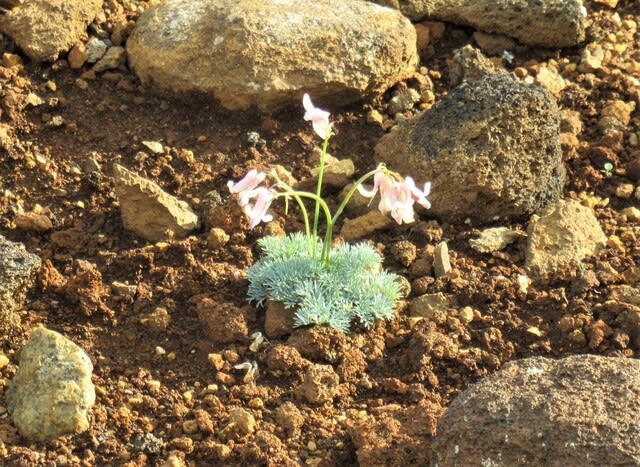

そしてシャクナゲ。

シャクナゲは4月下旬くらいから見頃になり、おそらく5月中頃がピークなのだろうと思います。

この時期になれば晩生の品種です。

しかし、残念ながら今年は気温が高く晩生種も見頃は過ぎていました。

それでも品種の数が多いのでそれなりに愉しめました。

和シャクは終り、洋シャクのみです。

十分に見れたシャクナゲを幾つか。重複はありません。

この時期になれば晩生の品種です。

しかし、残念ながら今年は気温が高く晩生種も見頃は過ぎていました。

それでも品種の数が多いのでそれなりに愉しめました。

和シャクは終り、洋シャクのみです。

十分に見れたシャクナゲを幾つか。重複はありません。

そして、見頃だと言う水辺の花。

カキツバタ。

これまでハナショウブとばかり思っていましたが、違っていたようです。

スイレン。

これまであまりよく見たことがありませんでした。

数種類あることが分りました。

数種類あることが分りました。

最後にふるさと村へ。

東北各地の古民家を移築したもので、当園を訪れれば必ず立ち寄ります。

ちょうど見頃のシャクナゲがありました。

ちょうど見頃のシャクナゲがありました。

ここまで足を延ばす人は少なく、いつも勿体ないなと感じてしまいます。