レタス類を直播きしました。

玉レタス、グリーンリーフレタス、サニーレタスそしてサラダ菜です。

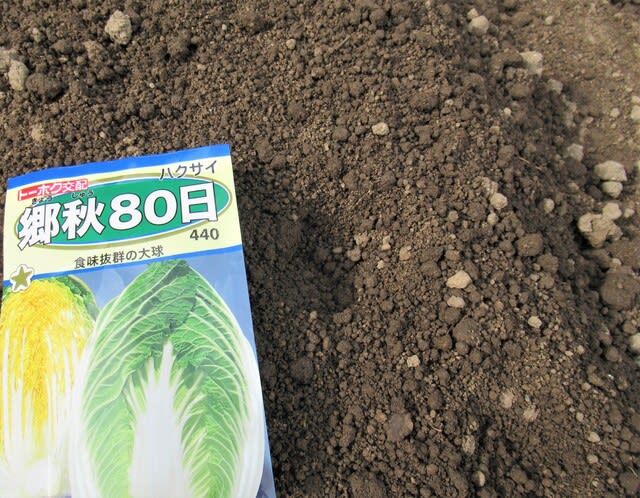

畑の方は半月ほど前に苦土石灰を全面散布、10日ほど前に畝の部分に緩効性肥料を帯状散布し耕耘。

さらに数日前に再度ロータリー耕耘しています。

帯状全層施肥した中心に目印線を付けます。

玉レタス、グリーンリーフレタス、サニーレタスそしてサラダ菜です。

畑の方は半月ほど前に苦土石灰を全面散布、10日ほど前に畝の部分に緩効性肥料を帯状散布し耕耘。

さらに数日前に再度ロータリー耕耘しています。

帯状全層施肥した中心に目印線を付けます。

管理機の逆転ローターで畝上げ。

鍬でならし、幅6、70㎝のかまぼこ形のベットに仕上げます。

ごろ土が目立つのは相変わらず。毎度この程度です。

レタス類は育苗する方が大半ですが、可能なものは出来るだけ手抜きの直播きをするのが小生流。

但し、夏播きのレタス類は芽出し播きが基本。

高冷地などは別として、普通の所では真夏は高温のためただ播いただけでは発芽が極めて不安定です。

当地でも今の時期、玉レタスは特に発芽しにくい。リーフレタスはそれなりには出ますが。

小生の芽出しのやり方は、水を含ませたペーパータオルに種を薄く広げてはさみ、それをポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れておきます。

これが玉レタス。

これで4日目。

広げてみると少し水気が多すぎましたが、7、8割は発芽しているようです。

こちらはサニーレタス。

まだ3日目。グリーンリーフレタス、サラダ菜も同様。

リーフレタスは玉レタスよりも芽が出やすいので1日遅く芽出しを始めました。

ほんの出始めです。はっきり発芽しているものは少ない。

もう1日置く予定でしたが天候の関係で1日前倒しすることに。

少し不安ながら、発芽の態勢には入っているだろうと判断しました。

普通は、これをポットなどに播いて育苗しますが、小生はこのまま直播き。

且つバラ播きです。

ほんの出始めです。はっきり発芽しているものは少ない。

もう1日置く予定でしたが天候の関係で1日前倒しすることに。

少し不安ながら、発芽の態勢には入っているだろうと判断しました。

普通は、これをポットなどに播いて育苗しますが、小生はこのまま直播き。

且つバラ播きです。

レタス類の種はゴミのようにしか見えないので、これでは分りません。

これが比較的分りやすいサニーレタスですが、どうでしょう。

これが比較的分りやすいサニーレタスですが、どうでしょう。

鍬で薄く覆土し、軽く鎮圧。

切りわらを掛けて、乾燥と強い雨に打たれるのを緩和します。

果たしてうまく発芽してくれるか。リスクはあるので他の方にお奨めはしません。