柿の木の剪定をしました。

と言っても、それらしい剪定をするのは3種3本です。

まずはメインの甘柿、通称「五十匁(ごじゅうめ)」。

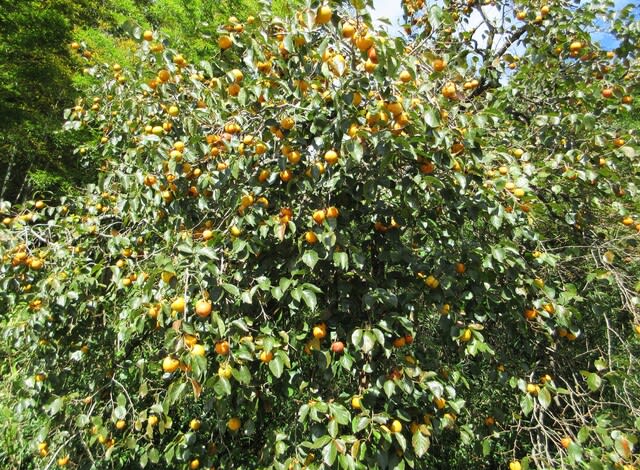

昨年の甘柿は大豊作でしたが、このメインの甘柿だけは成り方が普通ではありませんでした。

成るところには異常なくらい密に成り、成らないところには殆ど成らないと言う状態。

それでも結局のところトータル数では多く穫れ、肥大も悪くありませんでした。

剪定のやり方と関係があるのかどうかは知識がないので分かりません。

隔年結果の順で言うと今年は裏年に当たります。

これが剪定前。

と言っても、それらしい剪定をするのは3種3本です。

まずはメインの甘柿、通称「五十匁(ごじゅうめ)」。

昨年の甘柿は大豊作でしたが、このメインの甘柿だけは成り方が普通ではありませんでした。

成るところには異常なくらい密に成り、成らないところには殆ど成らないと言う状態。

それでも結局のところトータル数では多く穫れ、肥大も悪くありませんでした。

剪定のやり方と関係があるのかどうかは知識がないので分かりません。

隔年結果の順で言うと今年は裏年に当たります。

これが剪定前。

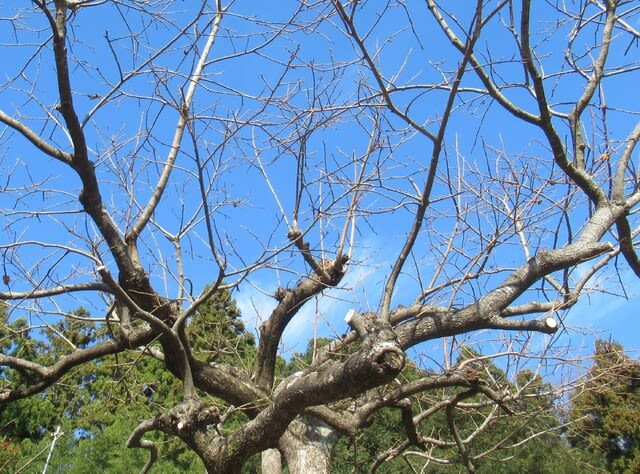

剪定は全くの自己流です。

まずは通路やハウスの邪魔にならないようにすることが先決です。

そして、高く伸ばさないようにすること。挟み竹で届く範囲にとどめたい。

その上で太陽の光が十分に当たるように枝をこんな感じに間引きました。

まずは通路やハウスの邪魔にならないようにすることが先決です。

そして、高く伸ばさないようにすること。挟み竹で届く範囲にとどめたい。

その上で太陽の光が十分に当たるように枝をこんな感じに間引きました。

重複する枝や徒長枝はほぼ切ったので、例年よりは多く切ったと思います。

これが剪定後。

これが剪定後。

よく分らないかもしれませんが、このくらいの剪定量になりました。

他の甘柿は邪魔になる枝を何本か切っただけです。

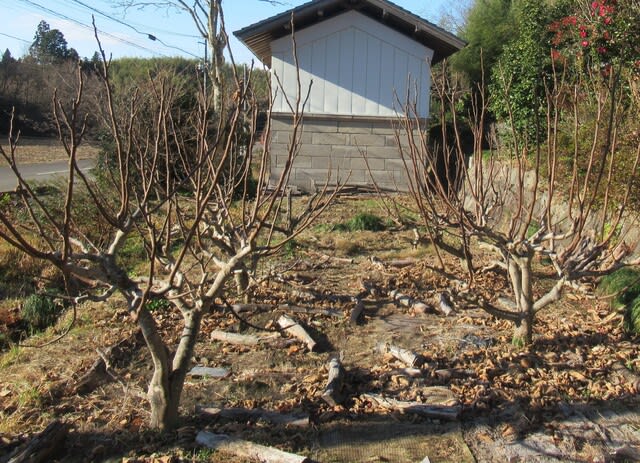

これは干し柿用の「蜂屋」。

昨年の蜂屋柿は成り過ぎでした。一昨年が大不作だったので典型的な隔年結果。

その順で言うと今年は裏年に当たります。

これは自宅入り口にある木。

昨年は鈴成り状態。小さいものを穫らずに残したので未だ残骸があります。

この木は不作の年にもそれなりに成り重宝することが多い。今年はどうか。

その順で言うと今年は裏年に当たります。

これは自宅入り口にある木。

昨年は鈴成り状態。小さいものを穫らずに残したので未だ残骸があります。

この木は不作の年にもそれなりに成り重宝することが多い。今年はどうか。

徒長枝と重なっている枝を少し切りました。

手前の木はケヤキで知らぬ間に定着したもの。同時に徒長枝を切りました。

これが剪定後。

これが剪定後。

剪定量はこの程度。

メインの蜂屋柿は少々遠くにあり、そちらは木も大きく、通路の邪魔な枝を切る程度で終りです。

こちらはアルコール脱渋用の「平核無」。

こちらはアルコール脱渋用の「平核無」。

午後の日照条件が良くないのですが、昨年は豊作。

やはり隔年結果の順で言うと今年は裏年です。

高くならないようにすることを第一に、光りが通るように枝を間引きました。

やはり隔年結果の順で言うと今年は裏年です。

高くならないようにすることを第一に、光りが通るように枝を間引きました。

これが剪定後。

剪定量は少ない。

これまで手もぎだけで済んでいます。これで今年も大丈夫でしょう。

隔年結果の順で行くと今年は何れも裏年。どの程度成ってくれるか。

そしてビワの木も剪定しました。1本だけですが。

隔年結果の順で行くと今年は何れも裏年。どの程度成ってくれるか。

そしてビワの木も剪定しました。1本だけですが。

例年、成っても収穫目前で害獣にやられるのですが、昨年は無害。

これまでで一番穫れました。

剪定は木を高くしないようにすることが第一。あとは太陽の光りが入るよう枝を間引きます。

これまでで一番穫れました。

剪定は木を高くしないようにすることが第一。あとは太陽の光りが入るよう枝を間引きます。

剪定後。

剪定量は結構多い。

花は11月中から長期間咲いていますが、昨年より花数は少ないようです。

全くの自己流で終了。殆ど放任なので穫れなくても文句は言えません。