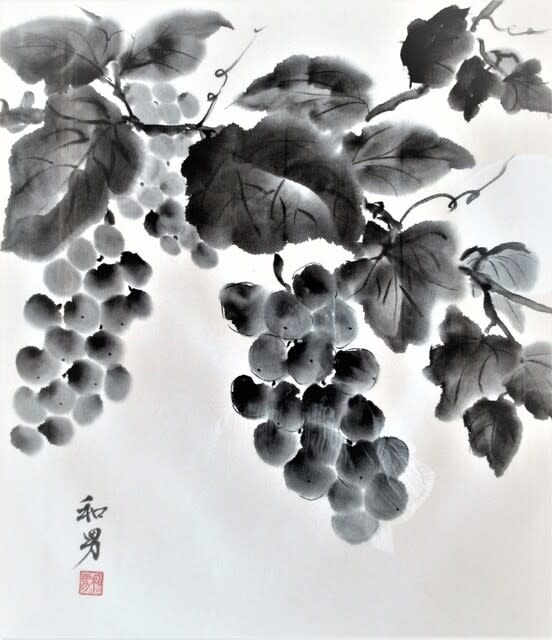

我が家にある甘柿は4種。

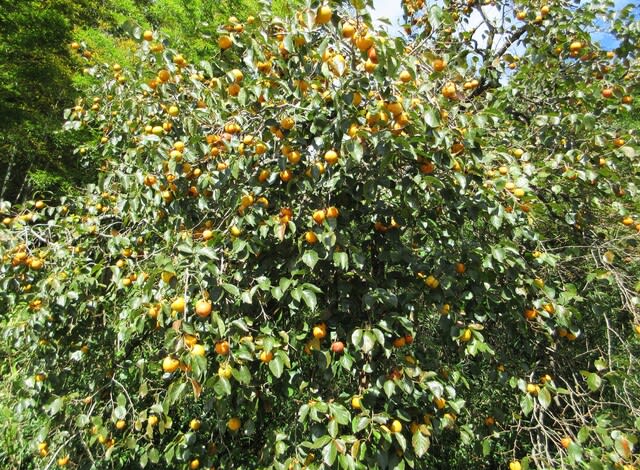

今年の甘柿は鈴なり状態の大豊作。そして甘味も強い。

唯一、このメインの甘柿「五十匁(ごじゅうめ)」だけは成り方が異常。

今年の甘柿は鈴なり状態の大豊作。そして甘味も強い。

唯一、このメインの甘柿「五十匁(ごじゅうめ)」だけは成り方が異常。

過日、記した通りです。未だかなり残っています。

成るところには異常なくらい密に成っています。

成らないところには殆ど成っていません。バランスが甚だ悪い。

それでも結局数としてはかなり成っていたようです。

穫れ始めは意外にもやや遅く、10月下旬が一番の穫り頃で味も乗って来ました。

当初は小振りかと思っていましたが、次第に肥大し名前のとおり五十匁、200g級のものが多くなりました。

それでも結局数としてはかなり成っていたようです。

穫れ始めは意外にもやや遅く、10月下旬が一番の穫り頃で味も乗って来ました。

当初は小振りかと思っていましたが、次第に肥大し名前のとおり五十匁、200g級のものが多くなりました。

今年の特徴はゴマが非常に多いこと。

やはり食味では一番なので、「五十匁」はほぼ穫り尽くします。

他の3種のうち最も早く穫れるのが、通称「割れ柿」。

やはり食味では一番なので、「五十匁」はほぼ穫り尽くします。

他の3種のうち最も早く穫れるのが、通称「割れ柿」。

熟すと頭が割れるため、こう呼ばれています。

大概9月の半ばには穫れます。ほぼ9月いっぱい。

もう残っていないかと思いきや今年はまだありました。

大概9月の半ばには穫れます。ほぼ9月いっぱい。

もう残っていないかと思いきや今年はまだありました。

沢山成ったからか遅い果実もあったようです。ここまで残っているのは甚だ珍しい。

これは9月半ばに写したもの。良く成っています。

これは9月半ばに写したもの。良く成っています。

小さいながらもゴマが多く大変甘い。

但し、メインの「五十匁」が穫れるまで僅か穫られるだけの運命です。

そして、「五十匁」の次に穫れるようになるのが、通称「巻き目柿」。

但し、メインの「五十匁」が穫れるまで僅か穫られるだけの運命です。

そして、「五十匁」の次に穫れるようになるのが、通称「巻き目柿」。

頭の中心に巻き目が入るのでこう呼ばれています。

大概10月下旬から甘くなり11月上旬が食べ頃です。

他が不作の年でも良く成りますが、それにしても今年の成り込みは半端でない。

大概10月下旬から甘くなり11月上旬が食べ頃です。

他が不作の年でも良く成りますが、それにしても今年の成り込みは半端でない。

これほど成れば、さすがに来年は成らないかもしれません。

大きさでは「五十匁」より一回り大きい。

大きさでは「五十匁」より一回り大きい。

果肉がやや硬めで、ゴマが少なく甘味が薄いのが特徴。

しかし、今年の「巻き目柿」は早くから熟し、甘い。

「五十匁」が不作なら主役に取って代わるところながら、そうはならず。

この柿を好きな人間もいますが、穫られるのは一部。残念ながら多くは捨て置かれることになります。

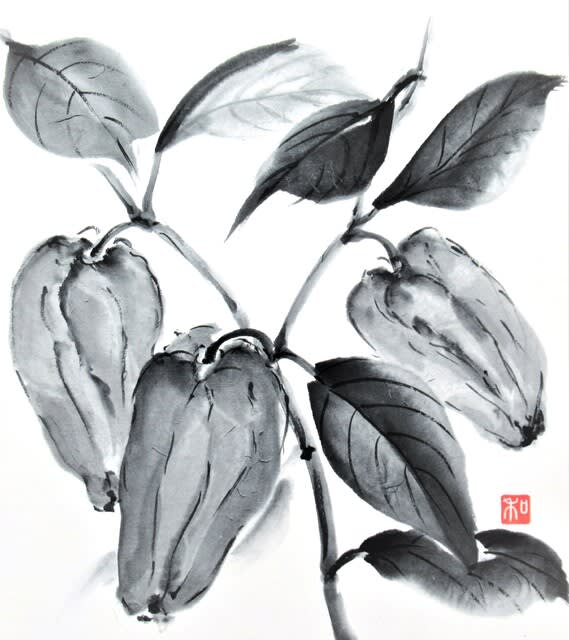

その次に穫れるのが、通称「甚平(甚兵衛)柿」。

しかし、今年の「巻き目柿」は早くから熟し、甘い。

「五十匁」が不作なら主役に取って代わるところながら、そうはならず。

この柿を好きな人間もいますが、穫られるのは一部。残念ながら多くは捨て置かれることになります。

その次に穫れるのが、通称「甚平(甚兵衛)柿」。

実が硬いため霜が降りるくらいになった時が食べ頃です

これまた鈴なり状態。

これまた鈴なり状態。

今年は熟期も早まっており食べ頃の果実があります。色付きを見ると分ります。

この柿は小さいけれどもゴマが多く甘い。甘柿ながらかつてはよく漬け柿にもされ冬場に食べていました。

4種を比べてみます。

左から早い順に「割れ柿」、「五十匁」、「巻き目柿」、「甚平柿」。

4種を比べてみます。

左から早い順に「割れ柿」、「五十匁」、「巻き目柿」、「甚平柿」。

この時期4種が揃うことは稀。

「割れ柿」がここまで残っていることはまずないからです。

剥いたものを同じように並べてみます。

剥いたものを同じように並べてみます。

今年は、何れもゴマが非常に多い。「巻き目柿」は普通は薄らと入るくらいです。

隔年結果の順で言うと今年は確かに表年に当たります。

それでもこれほど成り込むのは珍しい。残念ながら多数は放置される運命です。

隔年結果の順で言うと今年は確かに表年に当たります。

それでもこれほど成り込むのは珍しい。残念ながら多数は放置される運命です。