夏秋キュウリをネットに誘引しました。

当地方では通称蔓上げ。普通はハウスで植付け後最初に誘引する時に言います。

植付け時にすぐに誘引する場合は蔓上げとは言いません。

我が家では植付けた後不織布で覆いをしており、しばらく後に誘引するので蔓上げと言っています。

蔓上げの目安は植付けから約2週間、本葉7枚程度です。

天候や生育など状態が良ければ早い方が望ましく、遅れると樹勢に影響します。

当地の適期より早い植付けで、保温強風対策のため周りをこのように不織布で覆っていました。

天候や生育など状態が良ければ早い方が望ましく、遅れると樹勢に影響します。

当地の適期より早い植付けで、保温強風対策のため周りをこのように不織布で覆っていました。

今年は強風に見舞われた日があったので不織布の覆いがなければかなりダメージがあったはずです。

十分な効果を発揮しました。

最低気温も上がり当地でもキュウリの適温に近い時期となりました。

ここで不織布を剥ぎます。

品種は今年3年目の「OS交配ニーナ」。

植付け時の苗は本葉3枚半~4枚。葉色がやや落ち芯が細く徒長気味でした。

現在は本葉7枚くらいまで生育が進んでいます。

葉色はかなり濃くなっています。当地は植付け後異常乾燥状態で、その影響が大きい。

もう少し伸び伸びした姿になって欲しいところでしたが、苗と天候を考えればこの程度で良しとします。

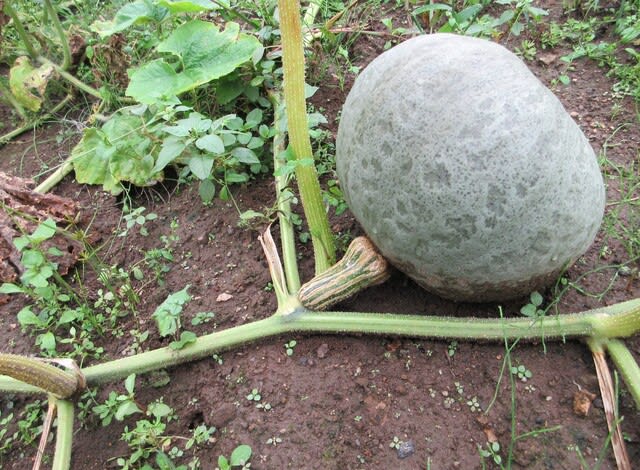

蔓上げが遅れると蔓が地べたを這うようになります。そうなる前に誘引するのがタイミングです。

苗はネットの内側に植付けているので、蔓をネットの外にくぐらせて誘引します。

これで誘引、いわゆる蔓上げは完了です。

ネット支柱の外側から見るとこうなります。

今年は株間をさらに広げて90㎝。植付け本数は僅か6本。

株間を広くしても昨年と同様親蔓と子蔓1本を伸ばす2本仕立てを行います。

すでにわき芽や雌花が見えてきました。

2節までの伸びているわき芽と見えている雌花は全て搔きました。

過去2年作ったので品種の特性はかなり把握できました。

節間が短く葉はややコンパクト、殆どの節に花芽が着きます。

もともとハウス向きの品種と理解できます。しかし、露地でも十分に作れると分かりました。

収穫目標日数は100日以上、3年連続の達成を目指します。先は長い。