春まき長ネギの種播きをしました。

長ネギを早くから穫ろうと思えば、やはり早く播くことが必要です。

秋播きは不安定なので近年は殆どやっていません。

春に早播きするにはハウスが理想なのですが、老朽化したハウスを解体してからは露地で育苗しています。

極端な早播きは無理なので3月末から4月早々にトンネルに播くようになりました。

ですから、当地の通常の露地育苗より半月くらい早めと言ったところでしょうか。

苗床の予定地にはすでに1ヵ月ほど前にピートモス、苦土石灰、有機肥料、化成肥料を施しロータリー耕耘しています。

少々水分多めですが、種播き前に管理機の逆転ローターで耕耘を兼ねながら畝立てします。

長ネギを早くから穫ろうと思えば、やはり早く播くことが必要です。

秋播きは不安定なので近年は殆どやっていません。

春に早播きするにはハウスが理想なのですが、老朽化したハウスを解体してからは露地で育苗しています。

極端な早播きは無理なので3月末から4月早々にトンネルに播くようになりました。

ですから、当地の通常の露地育苗より半月くらい早めと言ったところでしょうか。

苗床の予定地にはすでに1ヵ月ほど前にピートモス、苦土石灰、有機肥料、化成肥料を施しロータリー耕耘しています。

少々水分多めですが、種播き前に管理機の逆転ローターで耕耘を兼ねながら畝立てします。

ならしてかまぼこ形のベットを作ります。

ベットに数㎝間隔の浅い播き溝を付けます。

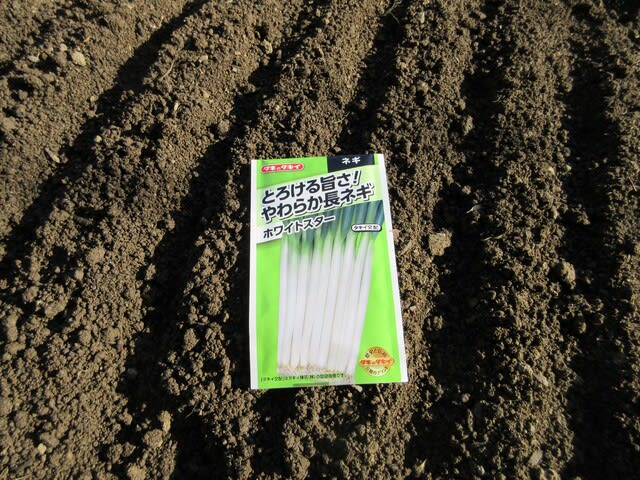

品種はホワイトスター。揃いが良く美味しいので、近年はこの品種を用いています。

すじ播きにします。

黒いゴマのような種です。甚だ分りにくいですが、確かに播いています。

黒いゴマのような種です。甚だ分りにくいですが、確かに播いています。

基本間引きはしないのでごく薄播きです。

指で播き溝を埋めるようにして覆土。

鍬で軽く鎮圧します。

籾殻くん炭を土が見えなくなる程度に掛けます。

乾燥防止と土が固まるのを抑えるのが第一。併せて地温の上昇と酸性の矯正も期待しています。

灌水します。

灌水します。

トンネル支柱をし、0.03㎜のポリを掛けます。

昨年、水稲のプール育苗に使ったポリの再利用です。

以前、3月半ばくらいの早播きをしていた際は、発芽するまで透明マルチもしていました。

今回はそれほどの早播きではないのでしませんでした。

露地は発芽までが不安定なので何時も心配になりますが、今年はどうでしょう。

以前、3月半ばくらいの早播きをしていた際は、発芽するまで透明マルチもしていました。

今回はそれほどの早播きではないのでしませんでした。

露地は発芽までが不安定なので何時も心配になりますが、今年はどうでしょう。