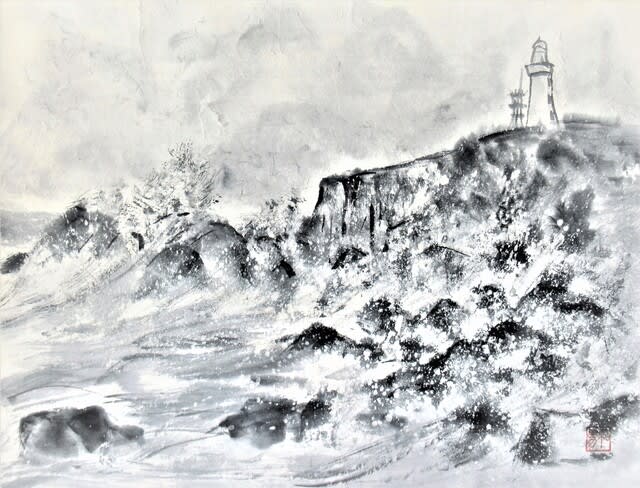

ナバナ類の一つ「寒咲花菜」。

収穫を開始してからほぼ100日が経過します。

1月中旬までは好天で暖冬傾向、「寒咲花菜」も元気で最盛期の状態が続きました。

しかし、大寒の日を境に一変、最低気温は連日-5℃以下の酷寒に。さらに20数㎝の積雪にも埋まり、さすがに「寒咲花菜」は凍害を受けました。

一時気温が上がりかけたと思うと再び厳しい低温になり回復するいとまがありません。

それでも、収穫は途切れず続いています。

しかし、大寒の日を境に一変、最低気温は連日-5℃以下の酷寒に。さらに20数㎝の積雪にも埋まり、さすがに「寒咲花菜」は凍害を受けました。

一時気温が上がりかけたと思うと再び厳しい低温になり回復するいとまがありません。

それでも、収穫は途切れず続いています。

ここに来て、酷寒に耐えた株と耐えきれなかった株の個体差がハッキリし、ギブアップした株が目立って来ました。

ギブアップした株は花芽の生長は順調でも株自体の勢いが弱いと思われる株。

ギブアップした株は花芽の生長は順調でも株自体の勢いが弱いと思われる株。

そして、側枝が完全に伸び沢山収穫した直後に茎がまともに凍り付いた株。

2次側枝(孫茎)は小さくダメージが大きい。

酷寒の影響が少なかった株は生育旺盛で側枝が伸びきる前だった株。

元々生育が遅れていた株。

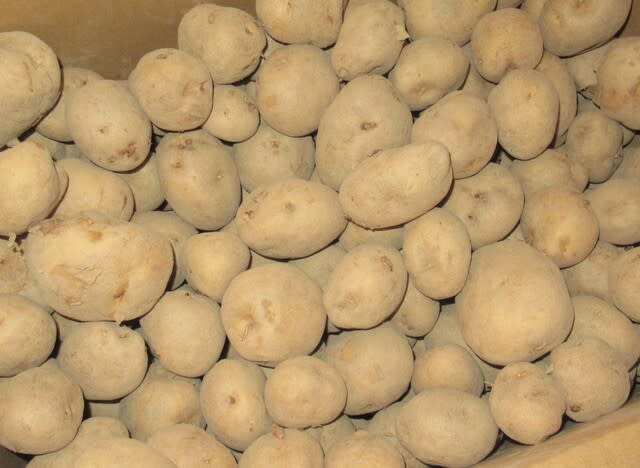

これほどの酷寒になっていなければ、今頃は1次側枝(子茎)からでた2次側枝(孫茎)が穫れて良い時期です。

今年は伸びられずに変色しているものが多い。

これは生育が進んでいた株で、孫茎がある程度大きくなっていたので間もなく穫れそうです。

今年は伸びられずに変色しているものが多い。

これは生育が進んでいた株で、孫茎がある程度大きくなっていたので間もなく穫れそうです。

今、主に穫れているのは凍結が軽くて済んだ下位から出ている1次側枝や生育が遅れ気味だった株です。

花菜は人気があるので頑張っている株があるうちは穫り続けます。

厳しい寒さに当たっているので味は格別。

半数は終了のゴングが鳴っていますが、気温が上がりそうなので、生き残っている株からは孫茎まで穫れることを期待です。

こちらはアスパラ菜。

こちらはアスパラ菜。

年が明けても良い孫茎が穫れていたのに、見る影もありません。

年によっては、年内から穫れているナバナ類と春の茎立ち菜全てを同時に見ることもありますが、2年続きで厳しい2月となりました。