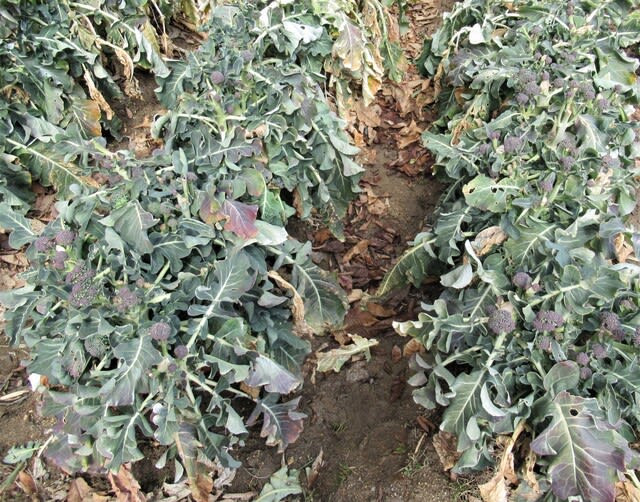

ブロッコリーは未だ沢山の花蕾が着いています。

まだしばらく穫り続けます。

主枝(親)や側枝(子)の花蕾は全て穫り終えました。

今見えている花蕾はほとんどが孫にあたる花蕾です。さらにひ孫にあたる花蕾も見えます。

まだしばらく穫り続けます。

主枝(親)や側枝(子)の花蕾は全て穫り終えました。

今見えている花蕾はほとんどが孫にあたる花蕾です。さらにひ孫にあたる花蕾も見えます。

外葉は老化して枯れたり、低温で白っぽくなった葉が見られます。特に葉搔きなどはしていません。

ブロッコリーは2列ずつ2回に植えていますが、今は全く区別がつきません。

ブロッコリーは2列ずつ2回に植えていますが、今は全く区別がつきません。

1回目は7月13日種播き8月11日の植付け、2回目は7月30日種播き8月18日の植付け。品種は何れも「緑嶺」。

収穫開始は10月下旬から始まり、すでに4ヵ月経過しました。

今年は厳冬ですが、意外にも凍害は少ない。

株の勢いが衰えず、耐寒性が増しているからではないかと推測しています。

ほとんどの株がこのように根元から太い側枝が伸びています。

収穫開始は10月下旬から始まり、すでに4ヵ月経過しました。

今年は厳冬ですが、意外にも凍害は少ない。

株の勢いが衰えず、耐寒性が増しているからではないかと推測しています。

ほとんどの株がこのように根元から太い側枝が伸びています。

主枝と2本の側枝が区別できないくらいに育ちました。そのため大きな側花蕾が穫れただけでなく、孫花蕾の数や大きさもこれまでで一番です。

ブロッコリーの花蕾は低温に遭うとアントシアンが出てやや紫色を帯びた濃緑になります。

ブロッコリーの花蕾は低温に遭うとアントシアンが出てやや紫色を帯びた濃緑になります。

最近は気温の上がる日も多くなり、鮮やかな緑色の花蕾も目立ってきました。

側花蕾の穫り跡、孫花蕾の穫り跡が多数混在してきました。

孫花蕾を穫った茎からひ孫の花蕾も出てきました。小さいながら十分食べられます。

1株に20個くらい着いている株も珍しくありません。

自家用にするには、一口大から二口大くらいで使えるので丁度都合がいい。

数株穫るだけで手頃の量になります。

数株穫るだけで手頃の量になります。

これまでは厳寒期で穫り遅れる心配もありませんでしたが、これからは気温が上がってくるので花蕾が開くものが出てきます。

いつまで穫り続けるか。