画仙紙 半切1/3

考えてみると、菜の花という言い方はかなり曖昧な表現なのかもしれません。人によってイメージする菜の花には大分幅があるような気がします。

一般的にはアブラナ科(十字花科)植物に咲く花でよいのだろうと思います。

しかし、小生は幼少の頃、油菜(アブラナ)つまり菜種油の原料となるナタネの花だと思っていました。記憶も曖昧になるほど昔のことですが、我が家では水田の裏作にナタネを作っていました。それを実らせて菜種を穫り、街の油絞りの業者のところに持って行き菜種油にして貰うのです。

現在でも大規模にナタネを作り菜種油の生産と菜の花の観光を両立させているところがあります。ですから、狭義の意味ではナタネ即ち油菜の花が菜の花と言っても間違いではなさそうです。

一方で生け花などに用いる菜の花となるとどうでしょう。正月の生花などによく用いられます。これはナタネではありません。ハナナ(花菜)と呼ばれ、冬に咲くハナナは寒咲花菜。なおかつ現在の生花用ハナナは鑑賞向けに育成された葉の縮れた品種が多い。

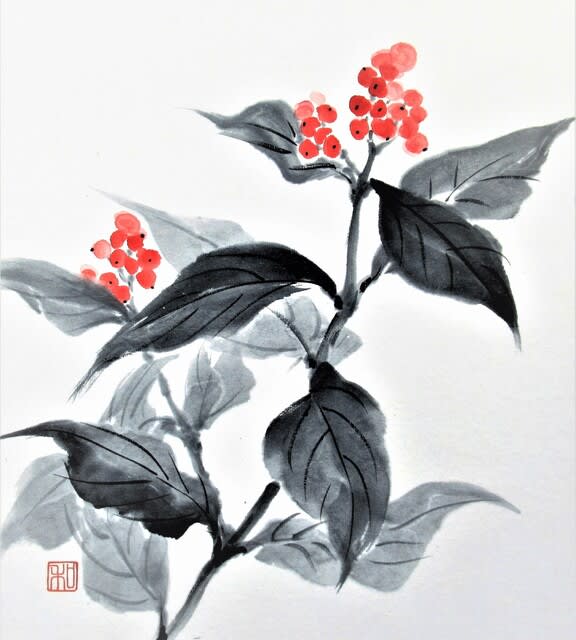

今回墨彩で描いてみた菜の花は、この鑑賞用ハナナですが、どうだったでしょう。

寒咲花菜と言えば、我が家では食用として作っており、皆の人気が高い。こちらは鑑賞用ではなく食用として育成されたもの。もちろんどちらのハナナも兼用することは可能です。

食用のハナナ(花菜)は店に出るときには菜の花として売られることが多い。また、菜の花ではなく菜花(ナバナ)という言い方もよくされます。

こちらはアブラナ科野菜のトウを食用とする場合に用いられますが、狭義に食用のハナナを菜花(ナバナ)と言う場合も多い。

我が家では茎立ち菜(とう立ち菜)として、仙台雪菜、つぼみ菜、かき菜を作っています。また、大概のアブラナ科野菜は春になると自然にトウが立ち食用にできるものも多い。

これらは全て菜花(ナバナ)と言っても間違いではないので、ますます紛らわしい。そこで、小生はこれらアブラナ科野菜のトウを利用するものを総称しナバナ類と言う表現にしています。

ちなみに拙ブログには「畑:花菜類」のカテゴリーを設けています。これは「はなな類」ではなく「かさい類」です。ナバナ類以外のブロッコリー、カリフラワー、花ミョウガなど花や蕾を利用する野菜を含みます。