我が家の近くの里山には万年青(オモト)と藪柑子(ヤブコウジ)が小さいながら自然に群生化した所があります。

この栗の木の下にあるのが万年青。

この栗の木の下にあるのが万年青。

落ち葉に覆われていたので少し払い、笹竹も切ってやりました。

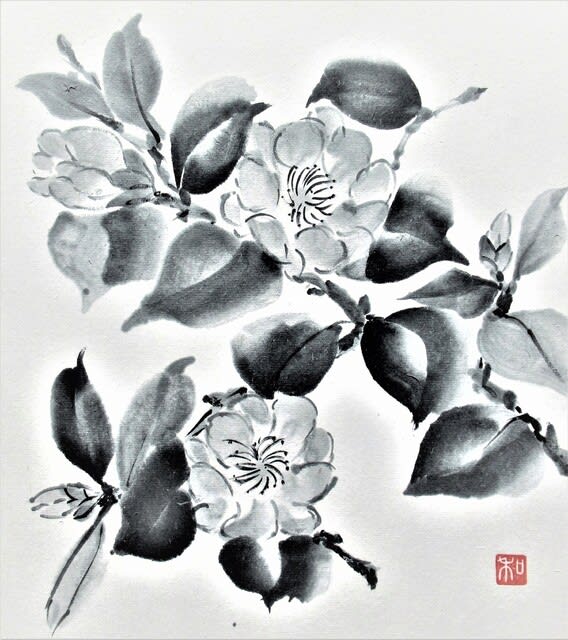

古来、万年青は縁起物とされます。

数が少し増えているようです。数十株あります。

数が少し増えているようです。数十株あります。

自然のものなので見栄えはイマイチですが、一目、今年は実が大きい。

ここにオモトがあることに気づいたのは大分前ですが、記憶に定かではありません。

人為的に植えたわけではないので、自然のものであることは間違いありません。

何故ここにと、色々思い巡らしましたが、鳥が種を運んだのだろうと考えています。

よほど栗の木が気に入ったものと見えます。

人為的に植えたわけではないので、自然のものであることは間違いありません。

何故ここにと、色々思い巡らしましたが、鳥が種を運んだのだろうと考えています。

よほど栗の木が気に入ったものと見えます。

何分自然のオモトなので、実も少なく小さいのですが、今年は結構沢山着いており大きいと感じます。やはり天候によるものでしょうか。

オモトの赤い実とリュウノヒゲの群青の実がコラボし楽しめます。

離れたところにもあります。今年初めて気付きました。

こちらはヤブコウジ。

群生とまでは言えませんが、まとまって生えている所が何カ所かあります。

ヤブコウジは赤い実を着けていなければ気にも留められない存在でしょう。

小生も昔は何の感慨も持ちませんでした。

歳を重ねて悪くないと思えるようになってきました。

歳を重ねて悪くないと思えるようになってきました。

杉の木の根元に生えたヤブコウジ。

1株に着ける実の数も1、2個と言った程度ですから、実に楚々としたものです。

赤い実を着ける縁起物と言えば万両(マンリョウ)、千両(センリョウ)、そして百両(カラタチバナ)。

ヤブコウジはずっと一両と思い違いをしていました。

実はヤブコウジは十両、一両はアリドオシなのでした。もっとも小生アリドオシを見たことがありません。

十両も纏まれ百両以上に成りそう。

ヤブコウジはずっと一両と思い違いをしていました。

実はヤブコウジは十両、一両はアリドオシなのでした。もっとも小生アリドオシを見たことがありません。

十両も纏まれ百両以上に成りそう。

オモトもヤブコウジも採って庭に植えたり、鉢植えにすることも可能ですが、自然に置いておきます。

我が家の庭にはいつの間にかオモトもヤブコウジも自然に生えています。

我が家の庭にはいつの間にかオモトもヤブコウジも自然に生えています。