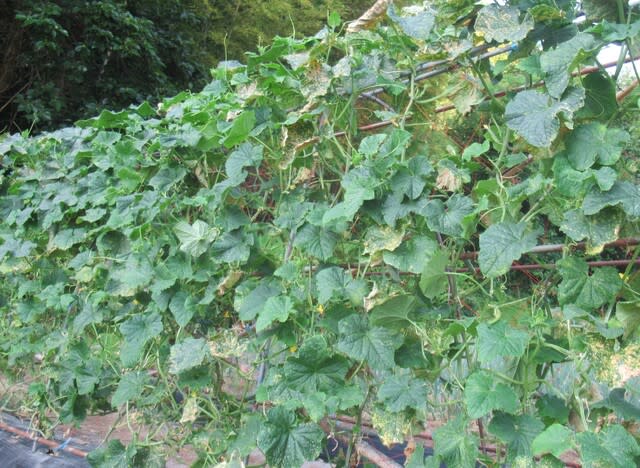

夏秋キュウリは植付けてから約2ヵ月半、収穫開始から40日ほど。

品種は「OS交配ニーナ」。

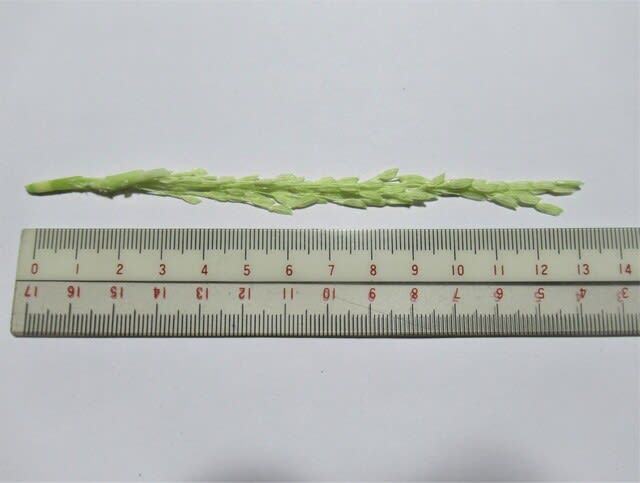

2本仕立てにしていますが、主枝は30節余りで摘芯。多品種と比べ節間が短く節数が多い。

この品種は主枝、側枝ともほぼ100%の節成りで、着果数が頗る多い。

7月早々から最盛となり、1株1日数本の収穫がずっと続いています。

品種は「OS交配ニーナ」。

2本仕立てにしていますが、主枝は30節余りで摘芯。多品種と比べ節間が短く節数が多い。

この品種は主枝、側枝ともほぼ100%の節成りで、着果数が頗る多い。

7月早々から最盛となり、1株1日数本の収穫がずっと続いています。

手前の2本の主枝が1株。上段から下段まで果実がぶら下がっています。

この品種は間違いなく多収品種です。但しこのようにべと病、褐斑病が出ます。

気温が高くなったので止まるかと思いきやなかなか止まってくれません。それでも成り続けています。

整枝は子蔓まで終わりました。

側枝(子蔓)は通常は1、2節で摘芯します。しかし、収穫量が多いため樹勢が弱らないよう中段の側枝は1、2本摘芯せず伸ばしています。

側枝(子蔓)は通常は1、2節で摘芯します。しかし、収穫量が多いため樹勢が弱らないよう中段の側枝は1、2本摘芯せず伸ばしています。

退化気味の側枝も摘芯しません。

孫蔓はできるだけ伸ばします。ただ、中には下に垂れ下がるのが出てきます。

孫蔓はできるだけ伸ばします。ただ、中には下に垂れ下がるのが出てきます。

そのような枝は、このようにできるだけネットに掛けて伸ばしてやります。

混みすぎになるようなところは摘芯します。

そして、この時期は摘葉。

そして、この時期は摘葉。

枯れ葉になったものはできるだけ早めに摘み取ります。

そもそも葉には寿命があり、健全な葉でも展開して45日から50日とされます。

今ならすでに20節くらいまでは寿命が尽きています。

一度に何枚も摘むのは樹勢に良くないと言われますが、枯れたり黄化した葉はまとめて摘みました。

今ならすでに20節くらいまでは寿命が尽きています。

一度に何枚も摘むのは樹勢に良くないと言われますが、枯れたり黄化した葉はまとめて摘みました。

これからは子蔓や孫蔓を最大限に活かします。

そして摘果。

そして摘果。

形の悪いものは小さいうちに見つけ次第摘果します。

着果数が頗る多い品種なので不足することはありません。ただ実践するのはなかなか難しい。

追肥は収穫始めから10日間隔くらいで行っています。

黒マルチの裾を少しまくり上げ、ベットの肩から通路の敷きわらの上に速効性肥料をバラまきます。

水に溶けないと効果が出ないのが問題。

当地は梅雨期も全般的に雨が少なく、高温乾燥続きであまり効いていないかもしれません。

畝作りに拘った効果が出てくれることを期待しています。

連日このくらいは収穫があります。

当地は梅雨期も全般的に雨が少なく、高温乾燥続きであまり効いていないかもしれません。

畝作りに拘った効果が出てくれることを期待しています。

連日このくらいは収穫があります。

摘果すると言っても、さすがに次第に曲がりが出てきました。

キュウリの出荷規格は外観、主に曲がりの程度でA、B、C級が決まります。

A級は曲がりが1㎝までが普通。

さして味に変わりは無いはずですが、使い勝手などを考えるとやむを得ないのでしょう。

助っ人は今年も大量に塩漬けにしています。

何れそれが味噌漬けや奈良漬けになるので、それもまた良しです。

夏秋キュウリの目標収穫日数は100日ですから、まだ折り返しに達していません。

キュウリの出荷規格は外観、主に曲がりの程度でA、B、C級が決まります。

A級は曲がりが1㎝までが普通。

さして味に変わりは無いはずですが、使い勝手などを考えるとやむを得ないのでしょう。

助っ人は今年も大量に塩漬けにしています。

何れそれが味噌漬けや奈良漬けになるので、それもまた良しです。

夏秋キュウリの目標収穫日数は100日ですから、まだ折り返しに達していません。

これからが本番と言ってもいい。

しかし、気温が異常に高く、このペースは穫れすぎで樹勢を維持するのは容易でありません。

長持ちさせるにはあまり穫れない方が良いという矛盾した側面があるのです。

こちらは7月12日に直播きした遅穫り用の夏秋キュウリ。

こちらは7月12日に直播きした遅穫り用の夏秋キュウリ。

近年収穫が重複するケースが多いため、これまでで一番遅い種播きです。

殆どが発芽しましたが、高温乾燥で揃いが悪く、まだ全てを1本立てにしていません。

9、10月収穫用であくまで早植えのキュウリを補完するものです。さて今年はどうでしょう。

殆どが発芽しましたが、高温乾燥で揃いが悪く、まだ全てを1本立てにしていません。

9、10月収穫用であくまで早植えのキュウリを補完するものです。さて今年はどうでしょう。