暖かい年越しとなりました。

年越しにやらなければならないことは多々あります。

昔は準備から始まって全てを大晦日に行うので大変でした。

父健在の頃には小生と手分けしてやっていましたが、それでも朝から遅くまでかかったものです。

早いもので父が亡くなって29回目の年越しとなります。

今は簡素化もしましたし、準備はできるだけ前日までに終えるようにしています。

まずは神棚の飾り付け。

古い飾り付けを外し、掃除をして新しい飾り付けに変えます。

お札も替えのきかないお札以外は全て取り外します。

お札も替えのきかないお札以外は全て取り外します。

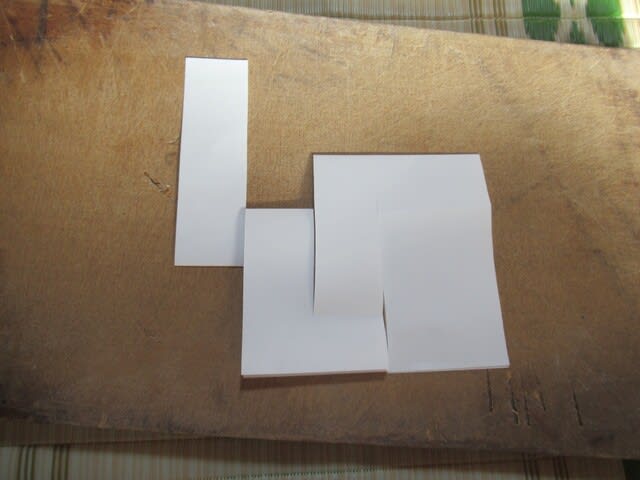

これはお幣束(へいそく、御幣)。鯛のきりこもあります。

過日、我が家も氏子になっている神社の宮司がお出でになり、ご祈祷して置いて行かれたもの。

この宮司には鎮守様の宮司をお願いしており、同時に講中の一員にもなって頂いています。

これは神社庁から出されている通称お歳徳神(としとくじん)さん。

これは神社庁から出されている通称お歳徳神(としとくじん)さん。

これを神棚に飾り付けます。

我が家の神棚では篠竹を使って仕掛けをします。昔からやられてきた習わしに則って飾り付けをします。

神棚中央にはお札を奉ります。

真ん中にお伊勢様のお札とお幣束、右に鎮守様、氏神様のお札、左に崇敬する神様などのお札。

神棚右側に恵比寿様などのお歳徳神さん。ここに鯛のきりこも飾り付けます。

神棚左側に大黒様。両側にはお幣束。

台所にある小さな神棚には五穀豊穣の神様とかまどの神様、そして火伏せのお札を重ねて奉ります。

次は輪通しの飾り付け。

神棚の前は松の枝に輪通しを掛けて奉ります。

玄関。

近隣でも大概のお宅は市販の綺麗なしめ飾りをしており、手作りの輪通しを飾っているのは我が家くらいでしょう。

そして作業場。そのほかトラクター、管理機、車は輪通しのみ。

そして作業場。そのほかトラクター、管理機、車は輪通しのみ。

次は床の間。

掛け軸は天照皇大神の掛軸。

生け花は、庭の紅白の梅と南天のみで生けます。

花器は父が太い孟宗竹の根元で自作したもの。

父が生前生けていたので小生が引き継ぎました。全くの自己流です。

鏡餅は数年前に自前のものから市販の小さなパッケージものに変えました。

古いお札やお飾りは、小さな祠の山の神様に納めるのが習わし。

生け花は、庭の紅白の梅と南天のみで生けます。

花器は父が太い孟宗竹の根元で自作したもの。

父が生前生けていたので小生が引き継ぎました。全くの自己流です。

鏡餅は数年前に自前のものから市販の小さなパッケージものに変えました。

古いお札やお飾りは、小さな祠の山の神様に納めるのが習わし。

お幣束と御散供(おさご)を捧げてお参りします。御散供とは米が入っているおひねりのことです。

例年のごとく、ここまででお昼となりました。

午後は、鎮守様の鳥居にしめ縄を掛け、お参りします。

午後は、鎮守様の鳥居にしめ縄を掛け、お参りします。

その後、水の神様など数カ所にもお幣束と御散供を捧げてお参りします。

今は日差しもありますが、夕方から雨の予報も出ているので少し心配です。

なお、現在当ブログは主に前日のことを翌朝に記事にしています。

なお、現在当ブログは主に前日のことを翌朝に記事にしています。

しかし、これだと正月行事は多少の違和感があり、大晦日と元旦くらいは当日の投稿とします。