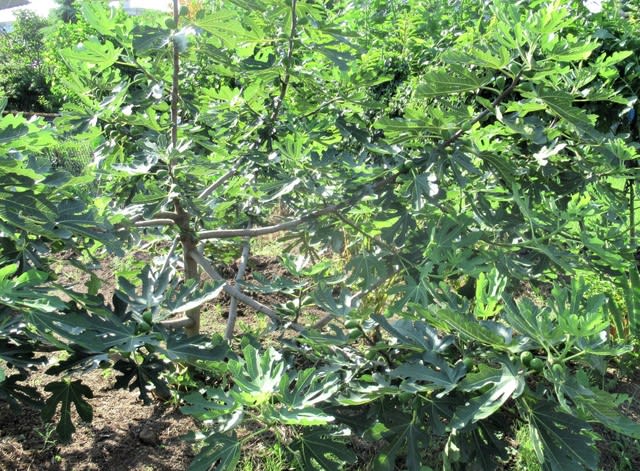

トマト連続摘芯栽培は4回目に捻枝した第4基本枝の第12花房が開花しています。収穫の中心は第6花房と第7花房です。

この株は、2回目に捻枝した第2基本枝に着いていた第4、第5花房までは収穫が終わりました。最後の第6花房が赤くなっています。ちょうどこの実のかげあたりに第1花房の穫り後があります。

反対側に垂れているのが3回目に捻枝した第3基本枝。最初の第7花房が赤くなっています。その下に第8、第9花房と着いています。その下のおまけの花房には1個着いたようです。

第2基本枝の第6花房と第3基本枝の第7花房は同時に開花したので、収穫もほぼ一緒になりました。このかげに、1回目に捻枝した第1基本枝が見えます。

上の方に4回目に捻枝した第4基本枝に第10、第11花房が着果し、第12花房が開花しています。

こちらの株は、第2基本枝の第6花房はまだ赤くなっていません。上に収穫の終わった第4、第5花房の跡が見えます。

反対側に垂れているのが3回目に捻枝した第3基本枝で、先に第7花房の方が赤くなっています。その下に第8、第9花房とありますが、第8花房はうまく着果しなかったようです。その下のおまけの花房も着果しませんでした。かげには1回目に捻枝した第1基本枝があります。

上の方に4回目に捻枝した第4基本枝に第10、第11花房があり、第12花房は写真からはずれてしまいました。

一応、今月いっぱい、花房を着けるだけは着けてみたいと思いますが、今年の花房はこの第12花房でほぼ終わりとなりそうです。

第1基本枝側から見ると最初に捻枝した第1基本枝は葉かきが終わっています。3回目に捻枝した第3基本枝が垂れて、赤くなった第7花房と第8、第9花房と着いています。その下にはおまけの花房です。

2回目に捻枝した第2基本枝側から見ると、最後の第6花房が赤くなっていますが、一部はまだ色づき前で、第5花房も赤く少し残っています。