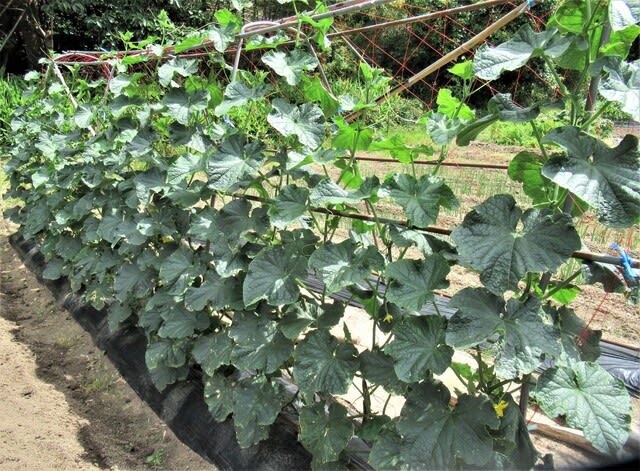

春ダイコンが大きく太りました。

種播き後、マルチの上から不織布をべた掛け。

品種は「春の都」と「新春蒔総太り」の2品種。

今年は欠株もなく、ともに生育はよく揃いました。

種播き後、マルチの上から不織布をべた掛け。

品種は「春の都」と「新春蒔総太り」の2品種。

今年は欠株もなく、ともに生育はよく揃いました。

今もトウの気配は全くなく、葉には少し虫が付いたものの大勢に影響はありません。

収穫を開始したのは少々早めの5月末。

早めに穫り始めないと後が詰まってくるからです。

先に穫り始めたのが「春の都」。

早めに穫り始めないと後が詰まってくるからです。

先に穫り始めたのが「春の都」。

「新春蒔総太り」より生育が少し早く、6月10日頃には穫り頃になりました。

その後も着実に肥大。首から尻まで良く太りました。

どっしりと重量感満点です。

青首も綺麗で、一見秋の青首大根と見間違うほどです。

先に「春の都」を主に穫っていたので、こちらは残り僅かになりました。

これが「新春蒔総太り」。

これが「新春蒔総太り」。

昨年はどういう訳か生育があまり良くなかったのですが、今年は生育良好。

根の太りは「春の都」より少し遅いようです。と言っても数日の違いで、全く問題はありません。

根の太りは「春の都」より少し遅いようです。と言っても数日の違いで、全く問題はありません。

むしろ若干差があった方が収穫する上では都合が良い。

こちらの方はまだ大分残っています。

こちらの方はまだ大分残っています。

しっかりと頭から尻まで肉が付いています。

どちらの品種も品質に違いはありません。

洗ってみます。右が「春の都」、左が「新春蒔き総太り」。

洗ってみます。右が「春の都」、左が「新春蒔き総太り」。

今の大きさは殆ど変わりません。

青首の濃さに違いがあり、「春の都」の方がより青味がはっきりしています。

重さは2㎏を超え、大きすぎるくらいになりました。

それでも、ス入りは全くなく美味しく食べられます。

但し、穫り遅れになれば繊維分が多くなり食味が落ちてくるので収穫を急ぐ必要はあります。全てを穫りきれるかは微妙。

現在の春ダイコンは一見すると秋冬ダイコンと変わらぬ姿で、かつてのイメージは一新されました。

青首の濃さに違いがあり、「春の都」の方がより青味がはっきりしています。

重さは2㎏を超え、大きすぎるくらいになりました。

それでも、ス入りは全くなく美味しく食べられます。

但し、穫り遅れになれば繊維分が多くなり食味が落ちてくるので収穫を急ぐ必要はあります。全てを穫りきれるかは微妙。

現在の春ダイコンは一見すると秋冬ダイコンと変わらぬ姿で、かつてのイメージは一新されました。