山名神社八段舞楽より、

6番目「龍(りょう)の舞」

この舞の見所は、龍の二人が柱によじ登り、逆さになって

上体を煽るアクロバッットな場面です。

山名神社八段舞楽の中で最も人気の高い舞いで、

ここぞとばかりカメラ親爺やカメラ女子が集まってきました。

右側の柱では。

もう一人は左の柱で。

7~8年前に始めて山名神社を訪れた時には、

まさかこのようなアクロバット場面があろうとは思わず、

撮り逃してしまいました。

2度目の今回はヘボながらも何とか上体を煽る瞬間を

撮ることができて、やれやれです。

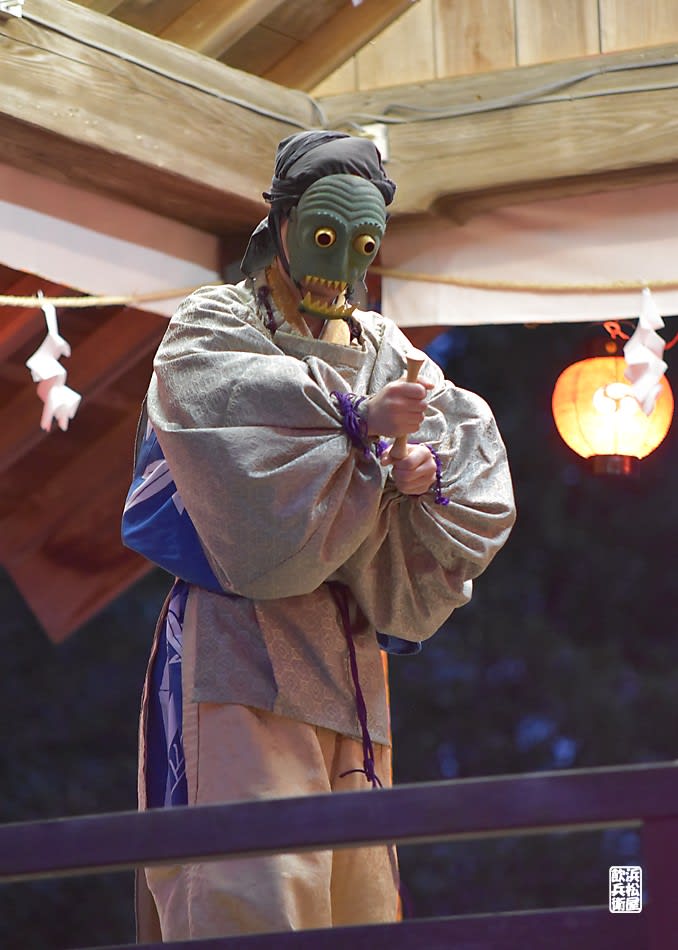

7番目「蟷螂(とうろう)の舞」

蟷螂(とうろう)とはカマキリのことです。

京都祇園祭では屋台の曳山として登場しますが、

「蟷螂の舞」が原型のまま存続しているのは、ここ山名神社のみ、

国指定重要無形民族文化財の所以であります。

手に持つ紐でカマキリの前肢を動かします。

8番目「優填(うでん)獅子の舞」

山名神社の御蔡神・素戔嗚尊(すさのおのみこと)は

疫病を退散させる力のある神様。

荒ぶる獅子を伏せて夏の流行病を防ぐ舞いです。