-

立憲は内閣不信任案提出の判断材料に、自民は早期解散論でけん制

-

2年ぶりの開催、質疑時間短く形骸化-過去には政局の舞台に

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

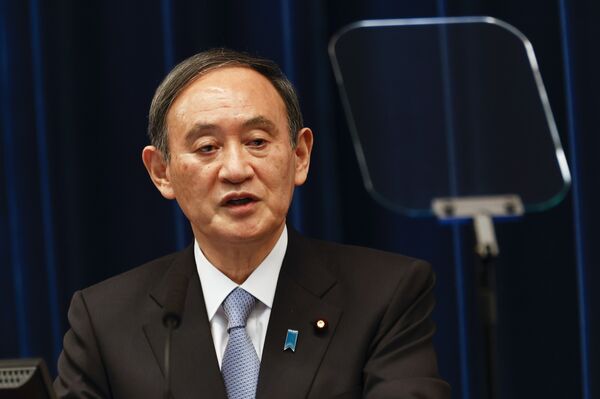

菅義偉首相と野党各党による党首討論が9日、開催される。2019年6月以来2年ぶりとなり菅政権では初めて。立憲民主党は討論での首相の答弁を踏まえて内閣不信任決議案を提出するか判断する方針で、衆院解散を巡る与野党の駆け引きも活発化している。

菅首相

党首討論では、政府の新型コロナウイルス対応や東京五輪・パラリンピック開催を巡る議論が交わされる見通しだ。首相と立憲民主党の枝野幸男代表ら野党党首との一対一の対面形式で行われ、予算委員会などとは違い、首相が逆質問することもできる。

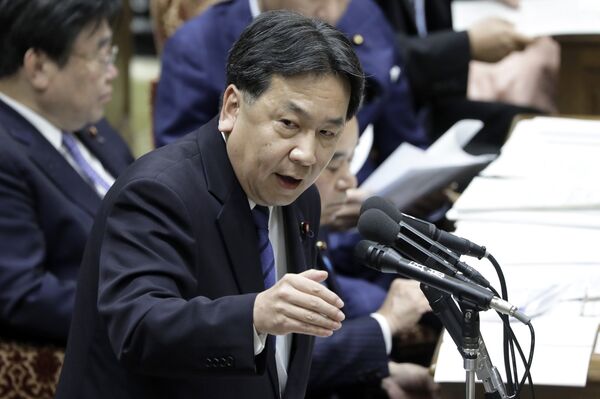

枝野氏は、東京五輪について「政府が安全だ、安心だというなら具体的な根拠を示してほしい」として、「党首討論が説明するラストチャンスだ」と6日、記者団に語った。立憲が討論での菅首相の答弁も踏まえて内閣不信任決議案の提出を判断する意向を示す一方、自民党の二階俊博幹事長は、提出された場合は「直ちに解散の決意」だとけん制している。

立憲民主・枝野代表

Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

2000年に正式導入された党首討論は05年までは年5回以上、その後も複数回は開いた。民主党政権時代の12年には、当時の野田佳彦首相が安倍晋三自民党総裁との論戦で、衆院解散を電撃表明するなど政局を動かす舞台にもなった。

第2次安倍政権下で実施回数は減り、17年には初めて一度も開催されなかった。議論がかみ合わない場面も多く、形骸化。18年には枝野氏と当時の安倍首相が共に「歴史的使命を終えた」と発言する事態に至った。

1回当たりの質疑時間が合計45分と短いことから、野党側も最近はより多く確保できる予算委員会の開催を重視する傾向にあった。今回、開催を求めた背景には、衆院選を見据え首相を追及する姿を示し存在感を高める狙いもある。

菅内閣の支持率は読売新聞が4-6日に実施した世論調査で5月より6ポイント減の37%となり、20年9月の発足以降最低だった。政党支持率は自民が33%、立憲民主は5%、公明と共産が各3%で野党への支持も広がっていない。

2年ぶりとなる党首討論は与党と野党のどちらに追い風となるのか。菅首相と各党党首の力量が試される場面となりそうだ。

菅内閣の支持率の推移

出所:読売新聞