カズオ・イシグロ語る「感情優先社会」の危うさ

事実より「何を感じるか」が大事だとどうなるか

「当たり前などない」という現実を突きつけられた

――今回の小説を書き終えたのは、新型コロナウイルスが始まる前ですか。

2019年の11月か12月には書き終えていました。学校に行っていない子どもが登場したり、今回の小説がコロナ禍を彷彿させる場面があるとしたら、それは完全に偶然です。今回のパンデミックが私の小説に影響を与えるとしたら、それは次の小説に現れるのではないでしょうか。

――どういう影響を与えると思いますか。

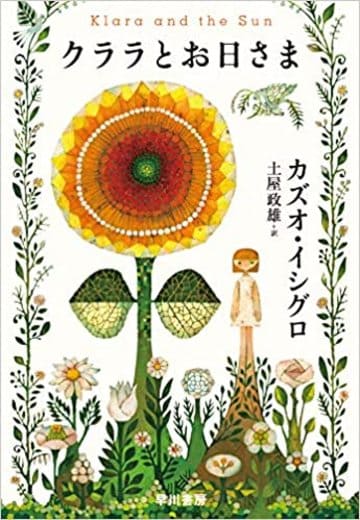

パンデミックは私たちの社会がいかに脆いかを完全に浮き彫りにしました。今回の『クララとお日さま』そして、過去に執筆した『わたしを離さないで』はどちらも、とくに私の世代のように長期間安定した時代を過ごしていた人たちにとって、社会というものがいかにすぐに変わるものかを描いています。

私たちは長らく安定した時間や場所に慣れすぎて、社会というものは私たちによって作られている、ということを忘れがちです。政府は"普通の人々"によって運営されており、何か魔法のシステムが私たちを守ってくれているわけではない。パンデミックはそういうことを私たちに思い出させたわけです。

その前の2016年にイギリスではブレグジットが決まり、多くの国民がショックを受けました。その後、アメリカではドナルド・トランプ大統領が誕生し、ヨーロッパでもさまざまなことが起こりました。そのたびに、私たちの世代は「当たり前などない」という現実を突きつけられたのです。私は人生の大半を進歩自由主義的な考えのもとで心地よく過ごしてきたわけですから。

――そういう話を小説家仲間としたりしますか。

イギリスを含めたヨーロッパ諸国、あるいはアメリカに住んでいる人の中には、今回のパンデミックだけでなく、ポピュリズムの急速な台頭などに対して、ここ5年間ほど現実を避けて生きている感覚を持っている人は大勢いると思います。起きていることをどう捉えるべきなのか、これはどういう意味なのか、という話は小説家やジャーナリストともしてきました。

ブレグジットにしても、トランプ主義の台頭にしても、中には半分ジョークを交えながら、「この世には本当にバカがいるもんだ」と怒る人もいます。しかし、私たちはその先にあるものを考えないといけません。そこで起こっている重要なことに気がつかないといけないのです。

俗に言うリベラルアーツ系、あるいはインテリ系の人々は、実はとても狭い世界の中で暮らしています。東京からパリ、ロサンゼルスなどを飛び回ってあたかも国際的に暮らしていると思いがちですが、実はどこへ行っても自分と似たような人たちとしか会っていないのです。

私は最近妻とよく、地域を超える「横の旅行」ではなく、同じ通りに住んでいる人がどういう人かをもっと深く知る「縦の旅行」が私たちには必要なのではないか、と話しています。自分の近くに住んでいる人でさえ、私とはまったく違う世界に住んでいることがあり、そういう人たちのことこそ知るべきなのです。

メディアは真実を伝えることを怠っている

――確かに先の大統領選やブレグジットなどを見ていると、私たちは「自分と違う世界に住む人」「自分と考えが違う人」を理解して対話することを諦め、放棄しているように思えます。こういう時代における小説、あるいは小説家の役割をどう考えますか。

私たちの役割は重要になっていると思います。ニュースメディアもそうです。メディアが二極化し、真実を伝えることを怠っている今、私たちの役割は非常に重要になっています。

ニュースや情報をある媒体を通じて届ける、というビジネスモデルは古いものとなりつつあります。例えば出版は私が本を書いたら、早川書房がそれを出版するというビジネスですが、一方で人々の関心や目を引きつけてクリックにつなげるという新しいビジネスが生まれており、この分野は私たちのコントロールが及ばないものです。こうした分野は時に正確な情報やニュースを伝えるということと相反します。

よりネガティブな、センセーショナルな情報が注目を集める中、私たちはこうしたコントロールできない世界とどう折り合いをつけていくのかに苦慮しています。

それでも私たちは、真実がきちんと伝わるすべをなんとか考えなければいけません。それがセンセーショナルだから、とか、目立つから、とか、怒りに満ちているからという理由ではなく、尊敬の念から注目を集めるものが必要です。私たちは何とかしてもっと思慮深いものを作っていかなければならないと思います。

感情を優先しすぎてしまった

――とはいえ、事実や真実を見極めるのが非常な困難な世界になっています。ある人から見た事実が別の人からは違う場合もあります。線を引くことに難しさを感じませんか。

何が事実や真実で、何がそうでないか、ボーダーラインがあるかどうかはわかりません。ただ私自身は近年、科学の世界で行われているやり方が非常にすばらしいと感じるようになりました。もちろん科学の世界が完璧なわけではありませんが、基本的には何かをめぐって論争が起きた時に、最終的にデータやエビデンスによって事実が判明し、間違っていた側もそれを認めて「では、次の議論へ移ろう」となるようです。科学の世界では、人々はそうやって議論し、意見を持ったり、意見を諦めたりしています。

しかし、科学以外の世界では何か異常が起きている。これは私たちのような感情を通してコミュニケーションをする創造的な仕事をする人間にも責任の一端があるかもしれませんが、私たちは「大事なのは事実や真実ではなく、何を感じるかだ」という考えを浸透させすぎたようです。

アメリカでは国民の約半数が、トランプが先の大統領選で勝ったと感じるからそう信じる人が出てくる、という異例の事態が起きています。私たちは、あまりに「自分の心が感じていることが重要だ」と強調しすぎたがために、エビデンスを軽視するようになったのではないでしょうか。

誰もが感じたいことを感じて、それが真実になる、という考えは非常に危険なものです。しかし、今のメディアや情報のやり取りにおけるビジネスモデルは変わってしまい、エビデンスではなく、感情や意見が幅をきかせるようになってしまった。今や科学の世界で行われている、真実を導き出すためにエビデンスを用いて議論するといったやり方は、政治や一般的な世界で失われつつあります。そして、これは私のように長年、主に感情に関する仕事をしている人間にとっては、憂慮すべきことです。

――小説家にとっては難しい時代ですね。

ここ数年に起こったことに対して、私たちがやってきたことがどの程度影響を与えたのだろうと考えることがあります。人々が「なぜ芸術が必要なのか」と問うのに対して、私たちはハードな情報のやり取りだけでなく、感情を込めたコミュニケーションや気持ちを伝え合うことが重要で、そのために小説や映画、音楽を作っている、と言ってきました。

しかし、感情やフィーリングのみ重視され、先の大統領選のように「選挙が盗まれた」と感じたから暴動を起こしてもいい、という発想が出てきてしまうと、私たちのような仕事をしている人たちが状況を悪化させてしまっているのか、と考えることもあります。私自身これに対する答えはありますが、それは私たちの分野で仕事をしている人それぞれがチャレンジとして考えるべきでしょう。

「自分とは違う世界がある」という認識が必要

――世界ではさまざまな事柄について二極化が進んでいますが、感情的にシャットダウンした「反対側の人」とそれでも対話するすべはあるのでしょうか。

非常に難しいと思います。例えるなら、アイルランドにおけるプロテスタントとカトリック、イスラエルにおけるアラブ人とユダヤ人のように、2国間の戦争や国内における民族、宗教間の争いのように双方の緊張感は高いのですから。

それでも、私たちはなんとかしてコミュニケーションの手段を考えないといけないと思います。これまで自分と考えが違う人は見えない人、存在しない人だったかもしれませんが、私たちは世界の多くの人々だけなく、自分が住むコミュニティの中でさえ自分とは違う世界があることをもっと強く認識しなければならない。芸術やジャーナリズムにかかわる人はもっとこのことを意識すべきです。

小説であれ、大衆向けのエンタメであれ、もっとオープンになってリベラルや進歩的な考えを持つ人たち以外の声も取り上げていかなければいけないと思います。リベラル側の人たちはこれまでも本や芸術などを通じて主張を行ってきましたが、そうでない人たちが同じようにすることは、多くの人にとって不快なものかもしれません。

しかし、私たちにはリベラル以外の人たちがどんな感情や考え、世界観を持っているのかを反映する芸術も必要です。つまり多様性ということです。これは、さまざまな民族的バックグラウンドを持つ人がそれぞれの経験を語るという意味の多様性ではなく、例えばトランプ支持者やブレグジットを選んだ人の世界を誠実に、そして正確に語るといった多様性です。

リベラル側の人が理解しないといけないのは、ストーリーを語ることはリベラル側の専売特許ではなく、誰もが語る権利があり、私たちはお互いに耳を傾けなければいけないということです。こうした中で、出版社、編集者、あるいは芸術評論家はより重要な役割を担うことになります。ある小説や映画などが単なる感情操作を意図した作品なのかどうかを判別できる人が本当に必要だからです。

データは金、石油になった

――感情に重きが置かれるようになった責任の一端はSNSにあるかもしれません。イシグロさんご自身は使われますか。

私自身は利用しておらず、オブザーバーという立ち位置ですが、匿名性についてはルールが必要なのでは、と思っています。ほとんどの公共生活がそうであるように、例えば私が新聞に寄稿する場合は実名で書いています。何かについてコメントをする場合は、それに対して責任を持つ、というのは大切なことであり、このことについて改めて考えたほうがいいのではと思います。

ただ、それ以前にインターネットの世界、デジタルの世界の裏にあるビジネスモデルの変革について、社会全体で見る必要があると思います。かつては、モノを作ったら、それに対してお金を払う、というビジネスモデルでしたが、そういうやりとりとはまったく違う新たなビジネスモデルが生まれています。

例えば今インタビューに使っているズームだったり、検索エンジンだったり、いまはさまざまなすばらしいモノが無料で使えるようになりました。こうしたビジネスにとっては、データが金であり、石油であるわけです。

旧来型のビジネスであれば、反トラスト法などが独占などを防ぐ手段でしたが、非常にパワフルな企業がまったく違うスタイルのビジネスを行っているのであれば、それに対して私たちが何をできるのかを考えなければいけません。

『クララとお日さま』の背景にも世の中のデジタル化によるチャレンジがあります。しかし、ここで言いたいのは私たちの生活において非常にパワフルな影響を持つようになった大企業とどう対峙するかではなく、データやアルゴリズムが力を持ち、AIや遺伝子操作の進歩が進むことが、個人の生活にどう影響するのか、ということです。

他者の存在を一連のアルゴリズム、すなわちその人間が何を望み、何を買いたいと思い、何をおそれるのか、といったことを正確に予測できると仮定した世界において、それは他者に対する私の見方を変えるのか。そういう世界においては、妻や娘など人間を愛するという概念や、その意味するところも変わり始めるのか。そして、これによって私たち人間の関係性が根本から変わるのか……。

そこで、『クララとお日さま』では、私たちが昔から前提としてきたものの存在意義が、テクノロジーと科学により揺さぶられる世界はどういうものか、想像してみたのです。

――デジタル化によってビジネスモデルが変容し、結果的に格差などが広がる中で、資本主義の限界を指摘する人もいます。

これはむしろ、自由民主主義はどの程度盤石なものなのか、という話ではないかと思います。資本主義は私たちの経済的側面の問題ですが、自由民主主義はそれを包括したより大きなシステムであり、私たちの自由や価値観を支えるものでもあります。

自由民主主義は私の両親の時代に、20世紀の半ばまでに起きた数々の悲劇と痛みを経て生まれました。その後に生まれた私の世代は、自由民主主義が成長する過程に生きてきて、これが永遠に続くものだと思っていましたが、実際は違うのです。自由民主主義とは尊くも脆いものなのです。

中央集権型モデルが台頭する可能性ある

今では自由民主主義を脅かすものがたくさんあります。自由民主主義の国でなくても、成功している国が出てきていますし、例えばビッグデータやAIの登場によって、過去には国民に食料や衣料などを平等に提供できず崩壊してしまった中央集権型モデルが再び台頭してくるかもしれません。

国のシステムも産業革命をベースとしたものから、データをベースとしたものへと変わりつつあります。データは誰の所有物でもありませんが、かつての石油や綿花のようにコモディティ化され、成功するうえで非常に重要なものとなっています。

一方で、今やアマゾンのような企業は膨大なデータを所有しており、こうした大企業はとてつもない力を持つようになっていますが、現在の資本主義の中ではこうした企業を規制することはできません。

データは私たちに関するものなのにもかかわらず、コピーライトがあるわけでも、値段がついているわけでもありませんが、私たちのプライバシーや暮らしにおいて重要なのは間違いありません。そういう意味では、私たちは非常に興味深い岐路に立たされていると言えます。