崇高な信念と怯まない意志力を持った弱視の「安(あん)」に圧倒され、終始

感動し続けていました。

読み終えた最後のページを開いたまま、しばらくは津軽三味線の音色を感じたまま、

「奇跡の人」たちの人間の強さを改めて思い返していました。

ヘレン・ケラーの「奇跡の人」を原田マハがオマージュした作品と言えるのではない

でしょうか。

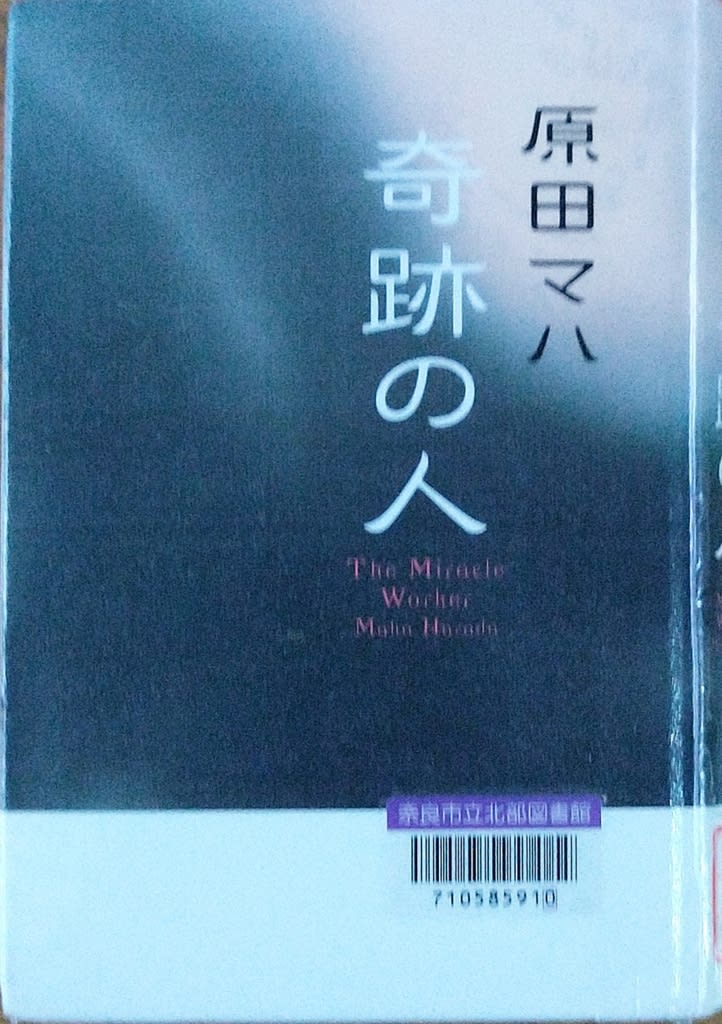

装画 「生々流転」横山大観

『時は明治、青森県弘前。 重い障害を負った少女のため、アメリカ帰りの

女教師が招かれた。 ふたりは苦難の道をゆく。』 ー本の帯よりー

始まりは「昭和二十九年 2月 青森県北津軽群金木町」にひっそりと暮らしている

盲目の「狼野きわ」を文部省の役人と大学教授が訪ねていくことから始まった。

「きわ」は重要な人物、つまり「奇跡の人」のひとりでもあると思います。

そこから、67年前「明治二十年四月 青森県東津軽群青森町」から感動の物語が

始まります。

この物語は「ヘレン・ケラー」と同じ流れで綴られています。

三重苦の「介良れん」、この名前も「けら(介良)」「へれん」←「ヘレン・ケラー」、

弱視のアメリカ帰りの先生「去場安」も「さりばん あん」←「アン・サリバン」

名前まで漢字に置き換えてあることに、途中で気付き、原田マハさんに一本取られた

感じでした!

「ヘレン・ケラー」と同じく「れん」は裕福な男爵家の家に生まれましたが、

日本の明治時代において、また津軽という土地柄もあり家制度、差別、偏見が

より強く、より過酷な状態に置かれてました。

三重苦の六歳の少女「れん」は、屋敷の奥深くに閉じ込められており、人間として

のしつけもされず、生きていたのです。

そして、女子教育の普及と発展のためにと日本に帰ってきた「安」の凄まじいまで

の努力が始まるのです。「サリヴァン先生」、「アン」どころではありません!

日本という家制度のせいもあり、より悲惨で過酷な胸詰まるストーリーになっていました。