昨年になってしまいましたが、産業廃棄物処理場の見学をしてきました。

一つ目は、大田区城南島の東京臨海エコ・プラントにある中間処理場でした。

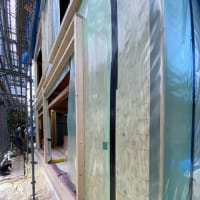

非常によく整備された処理場で、建設現場から持ち込まれた廃材を、再生可能なもの、最終処分場に持っていくもの、と手際よく処理できる様計画された中間処理施設でした。

次に、千葉県市原市にある最終処分場を見学しました。

広い敷地の中に、焼却施設が幾つかあり、更に、少し離れた場所に、広大な山林の中の谷だったと思われる場所が、すっかり埋められて平らな広場のようになっていました。

建築工事中に出る廃材や、やがて何十年も経って住宅が解体された後、再生出来ない廃材の行き着く先はどんな処で、どういう状態になるのかを自分の目で見てきた事になります。

処分するって、結局、埋め立てるんだ、というのが実感でした。

2m埋めて1m覆土し、又2m埋めて1m土をかぶせるという具合に埋め立てられて何十mもの深い、広い谷が、殆ど平らになっていました。

人の営みのつけを、自然に負って貰っているという事実を強烈に突きつけられました。

そのことが、どんなに自然に依拠し、甘え、どれくらい自然を傷めているのか、或いは、自然は又力強く再生し、荒涼とした土地を緑の森林で覆うのか、何百年単位で見ないと分からない事なのかもしれません。

私が、設計・監理に当って、住む人の健康や、家族の快適な暮らしを考える時、同時に廃棄される時に、大きな負荷を自然や社会に与えない様に、考えなければならない事を見せてくれたという意味で大変勉強になりました。

矛盾が起きそうです。

コストを考えたときに、必ずしも、エコロジー的に良い建材ばかりを使えないことも、起こるのではないか?

そういう時に、廃棄時のことを考えて建材を選ぶとすれば、建て主さんは何かを我慢する事になるのか?それは可能なのか?

優先順位についての認識を、建て主さん、設計・監理者、施工者、そのほかの関係者皆で共有していけるのか?

重い宿題を与えられた感じがします。

でも、処分場の現実を知らずに、夢のような憧れを語りながら、設計を進めることは、今はもう出来ないなあという感じです。

それが創る側の責任かなと考えたことでした。