今日は「終の住処の平屋(ZEH)」の基礎配筋検査がありました。

基礎配筋検査とは、基礎の鉄筋が完了したところで、図面等との不整合がないかを検査するものです。

監理者としての検査と、瑕疵保険・建設性能評価の検査と両方を行いました。

部分的な手直しはありましたが結果は合格。

「終の住処の平屋(ZEH)」は国土交通省の地域型住宅グリーン化事業の適用を受けた「多摩・産直の家」のため、「多摩・産直すまいづくりの会」に加盟している設計者のインナーチェックもありましたがこちらも問題なし。

※「多摩・産直の家」は多摩産材を50%以上使用、設計者同士のインナーチェックを実施、建設性能評価を取得等のルールを定めています

これで次の工程に進めます。

天候の関係でコンクリート打ちは2/13となるので、配筋検査後の掃除、ごみ取りの後はブルーシートをかけてゴミ、落ち葉、雪が入らないようにしておきます。

(日曜日の雨の際の養生の様子)

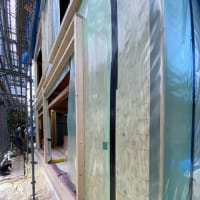

基礎配筋は設計上の工夫(鉄筋の重なり、かぶり厚さ等を考慮した詳細図の作成)と、施工者の工夫(断熱材設置と捨てコンの工夫、鉄筋組みの精度)等により、美しいと言っても過言ではないような配筋です。このままコンクリートを打って見えなくなるのがもったいないくらい。

この基礎配筋、通常の住宅とはかなり違います。

場合によって、オーバースペックと感じる人もいるかもしれません。

そこで、この基礎の鉄筋をどのように考えて設計したかを以下に書きます。

まず、私達アーク・ライフで設計している木造住宅は、長期間住み続けてもらえることを目指しています。

そのため、新築時点での間取り(生活に合わせて住みよいように考えます)が、生活に合わなくなったとしても間取りの変更が容易なようにしています。具体的には、耐震壁は建物外周に集約し、内部には構造柱は1本ないし2本程度が立つだけになっていて、間仕切りを撤去しても構造に影響はありません。(構造性能としても耐震等級3という建築基準法で求められる性能の1.5倍の性能を持たせています)

また、床下の点検のために基礎の内部には立ち上がりを極力少なくしています。(立ち上がりは玄関部分だけ)

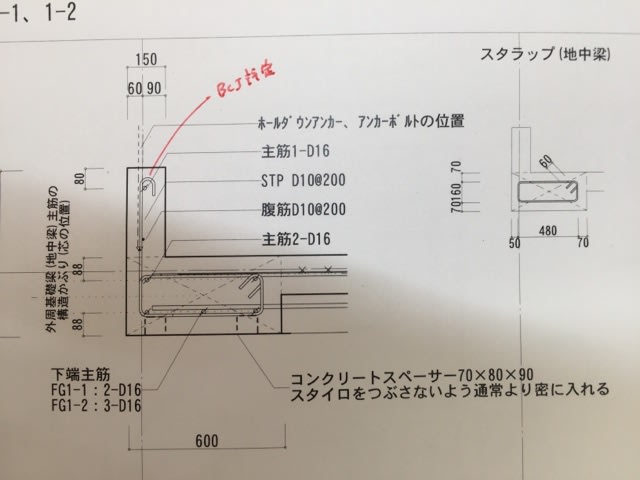

内部の1~2本の構造柱の下には基礎梁が必要です。この基礎梁は床下点検の邪魔にならないように地面に潜った地中梁となります。

柱間隔2間程度となるので、地中梁の鉄筋の量は比較的多くなります。

この地中梁と外周の基礎の取り合いの部分で、地中梁の鉄筋がきちんと外周の基礎と一体化するためにはある程度の長さ以上鉄筋を呑み込ませる定着が必要です。この定着をきちんととるためには外周にも幅広の地中梁が必要になります。

このように長期的な視点に立って各部分がきちんと機能を発揮するように考えて基礎の配筋を決めています。