先日、7-9月期のGDPが発表された。0.2%。2期連続のマイナスである。

年率に換算すると、0.8%となる。個人消費は回復が見られたものの、企業の設備投資が落ち込み、マイナスになったという。マイナスの幅は小さいが、しかし数字が小さいからといって無視していいというものでもない。数字そのものよりも、2期連続のマイナスであるということが重要だ。

GDPの伸び率というのは「前期比」という相対的な部分があるので、前期が大きく伸びているときには、その次の期には低く出る傾向があるし、前期が大きなマイナスであれば、その次の期は反動で大きなプラスになったりする。このことを根拠に、4-6月期のマイナスの数字が出たときには、「前の期が大きなプラスだったからその反動でマイナスになっただけだ」という主張もあった。

しかし、ここで7-9でもマイナスになったということは重大である。先の理屈でいえば、前期が大きなマイナスだったのだから、今期は数字がプラスに出やすい状況にあったといえる。しかし、それにもかかわらずマイナスの数字が出たのだ。こうなってくると、事態はそう楽観的には見ていられないのかもしれない。

もちろんこのマイナス成長は、中国経済の失速やギリシャ危機といった要因が重なったことが背景にあり、二期連続でマイナスになったことで次期に大きなプラスの数字が出る可能性もじゅうぶんに考えられるが、しかしそれでもなお、私はこれが一時的な落ち込みではすまされないのではないかという懸念をぬぐえない。

そのように考える根拠として、ここで一冊の本を紹介しよう。北岡孝義・明治大学教授の著書『アベノミクスの危険な罠』(PHP研究所)である。

この本のなかで、北岡氏は“異次元緩和”の効果について分析しているのだが、その分析の結果、マーケットの期待によって株価の上昇、物価の上昇、景気の改善といった効果はある程度もたらされるが、30ヶ月ほどでその効果は失われるという結論が紹介されている。異次元緩和をはじめてからしばらくは景気浮揚などの効果がえられるが、30ヶ月、つまり2年半ほどでそうした効果は消滅するというのだ。そして、“異次元緩和”がはじまって2年半というのは、ちょうど今年の4-6月期、7-9月期ごろにあたっているのである。北岡氏が「異次元緩和の効果が失われる」と分析した時期に、2期連続でのマイナス成長。これを果たして偶然の一致と片付けていいのか。いよいよ“アベノミクス”のめっきがはがれはじめたのではないか――そんなふうにも思えるのである。おりしも、最近アメリカの『ウォールストリート・ジャーナル』がアベノミクスの失速を指摘する記事を掲載しているというが、そろそろ安倍政権の経済政策は曲がり角にきているのかもしれない。

また、仮に今回のマイナス成長が一時的なものにすぎず、今後これまでと同じような状況が続いていくとしても、果たして本当にアベノミクスが日本の経済をよくしているかは微妙なところだと私は思う。それは、多くの人には景気がよくなっているというふうに実感されていないからということなのだが、この点について、最近『赤旗新聞』日曜版でアベノミクスを鋭く批判する記事を目にしたので、それを紹介したい(かなりややこしい説明なので、こういうのが苦手だという人はここから二段落ほど飛ばして、たとえを使った説明のほうを読んでもらいたい)。

松本明・立命館大学教授の筆になるそのコラムによれば、この三年ほどの円安によっても、輸出数量は増加していない。にもかかわらず、輸出企業の利益は上がっている。利益があがっている以上、そのお金がどこからかやってきているはずだ。それはどこかというと、「家計」だ――と松本氏は指摘する。円安によってもたらされた輸入物価の上昇で家計から支出されたお金が、輸出企業の利益となっているというのだ。

円安で輸入品の価格が上昇すれば、当然それに対する家計の支出は増える。それに対して輸出企業は、円安によって、輸出する商品の量が同じであっても得られる円が増える。これは、見方を変えれば、為替を媒介にして一般消費者から輸出企業へカネが移動しているだけとも解釈できる。つまり、円とドルの交換というカラクリによって、家計から輸出企業にむかってお金が流れていっているということだ。輸出の総数量自体が増えていれば、まだ「たとえ利益の配分にばらつきがあっても全体としてはプラスになっている」といえるが、輸出数量が変化していない以上、実際には日本国内でお金が移転しているにすぎない――という指摘である。

わかりやすいように単純化した例で説明すると、次のような感じだろう。

たとえば、去年1ドル100円だったのが今年1ドル120円の円安になったとする。

それまで一個一ドルのリンゴは、100円で買えたのが、120円に値上がりする。そのぶんだけ、一般の消費者は負担が増える。それに対して、日本の輸出業者が1個1ドルのみかんを輸出する場合、これまではそれで100円の代金を得られていたのが、120円得られることになる。つまり、為替レートの変動によって、一般消費者は支出が増えて損をし、輸出企業は得られる代金が増えて得をする。

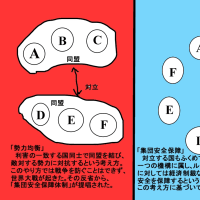

この為替変動を前提として、仮に去年と今年に「リンゴ100個を輸入してみかん100個を輸出する」という同じ取引が行われた場合を考えてみよう。そうすると、去年に比べて今年は家計の支出が2000円増えて(一個あたりの値上がり額20円×100個)、企業の利益は2000円増える(一個あたりの値上がり額20円×100個)ことになる。一方、取引されたリンゴとみかんの数自体は変わっていないのだから、貿易相手国のほうは去年と同様に輸出も輸入も10000ドルで、増えても減ってもいない。ということは、去年と今年の変化というのは、実質的には日本の国内で家計から企業に2000円が移動したにすぎないとみることができる。(画像参照)

もちろんこれは、輸出入のコストとか関税とかいったことを無視して相当に単純化した説明だが、松本氏によれば、これと同じようなことがいま現に起きている。

このような構図では、日本国内の富の総量は変わらず、一般家計の負担だけが増して、格差が拡大していくばかりである。それで短期的に企業は儲かるとしても、結局は個人消費がジリ貧になって日本の経済全体は衰退の一途ということになるだろう。以前、派遣法についての記事でも書いたが、このように大企業の目先の利益だけを考えて、将来的にはむしろ日本経済を地盤沈下させていく、という衰亡のシナリオこそが、アベノミクスなるものの正体ではないのか。

年率に換算すると、0.8%となる。個人消費は回復が見られたものの、企業の設備投資が落ち込み、マイナスになったという。マイナスの幅は小さいが、しかし数字が小さいからといって無視していいというものでもない。数字そのものよりも、2期連続のマイナスであるということが重要だ。

GDPの伸び率というのは「前期比」という相対的な部分があるので、前期が大きく伸びているときには、その次の期には低く出る傾向があるし、前期が大きなマイナスであれば、その次の期は反動で大きなプラスになったりする。このことを根拠に、4-6月期のマイナスの数字が出たときには、「前の期が大きなプラスだったからその反動でマイナスになっただけだ」という主張もあった。

しかし、ここで7-9でもマイナスになったということは重大である。先の理屈でいえば、前期が大きなマイナスだったのだから、今期は数字がプラスに出やすい状況にあったといえる。しかし、それにもかかわらずマイナスの数字が出たのだ。こうなってくると、事態はそう楽観的には見ていられないのかもしれない。

もちろんこのマイナス成長は、中国経済の失速やギリシャ危機といった要因が重なったことが背景にあり、二期連続でマイナスになったことで次期に大きなプラスの数字が出る可能性もじゅうぶんに考えられるが、しかしそれでもなお、私はこれが一時的な落ち込みではすまされないのではないかという懸念をぬぐえない。

そのように考える根拠として、ここで一冊の本を紹介しよう。北岡孝義・明治大学教授の著書『アベノミクスの危険な罠』(PHP研究所)である。

この本のなかで、北岡氏は“異次元緩和”の効果について分析しているのだが、その分析の結果、マーケットの期待によって株価の上昇、物価の上昇、景気の改善といった効果はある程度もたらされるが、30ヶ月ほどでその効果は失われるという結論が紹介されている。異次元緩和をはじめてからしばらくは景気浮揚などの効果がえられるが、30ヶ月、つまり2年半ほどでそうした効果は消滅するというのだ。そして、“異次元緩和”がはじまって2年半というのは、ちょうど今年の4-6月期、7-9月期ごろにあたっているのである。北岡氏が「異次元緩和の効果が失われる」と分析した時期に、2期連続でのマイナス成長。これを果たして偶然の一致と片付けていいのか。いよいよ“アベノミクス”のめっきがはがれはじめたのではないか――そんなふうにも思えるのである。おりしも、最近アメリカの『ウォールストリート・ジャーナル』がアベノミクスの失速を指摘する記事を掲載しているというが、そろそろ安倍政権の経済政策は曲がり角にきているのかもしれない。

また、仮に今回のマイナス成長が一時的なものにすぎず、今後これまでと同じような状況が続いていくとしても、果たして本当にアベノミクスが日本の経済をよくしているかは微妙なところだと私は思う。それは、多くの人には景気がよくなっているというふうに実感されていないからということなのだが、この点について、最近『赤旗新聞』日曜版でアベノミクスを鋭く批判する記事を目にしたので、それを紹介したい(かなりややこしい説明なので、こういうのが苦手だという人はここから二段落ほど飛ばして、たとえを使った説明のほうを読んでもらいたい)。

松本明・立命館大学教授の筆になるそのコラムによれば、この三年ほどの円安によっても、輸出数量は増加していない。にもかかわらず、輸出企業の利益は上がっている。利益があがっている以上、そのお金がどこからかやってきているはずだ。それはどこかというと、「家計」だ――と松本氏は指摘する。円安によってもたらされた輸入物価の上昇で家計から支出されたお金が、輸出企業の利益となっているというのだ。

円安で輸入品の価格が上昇すれば、当然それに対する家計の支出は増える。それに対して輸出企業は、円安によって、輸出する商品の量が同じであっても得られる円が増える。これは、見方を変えれば、為替を媒介にして一般消費者から輸出企業へカネが移動しているだけとも解釈できる。つまり、円とドルの交換というカラクリによって、家計から輸出企業にむかってお金が流れていっているということだ。輸出の総数量自体が増えていれば、まだ「たとえ利益の配分にばらつきがあっても全体としてはプラスになっている」といえるが、輸出数量が変化していない以上、実際には日本国内でお金が移転しているにすぎない――という指摘である。

わかりやすいように単純化した例で説明すると、次のような感じだろう。

たとえば、去年1ドル100円だったのが今年1ドル120円の円安になったとする。

それまで一個一ドルのリンゴは、100円で買えたのが、120円に値上がりする。そのぶんだけ、一般の消費者は負担が増える。それに対して、日本の輸出業者が1個1ドルのみかんを輸出する場合、これまではそれで100円の代金を得られていたのが、120円得られることになる。つまり、為替レートの変動によって、一般消費者は支出が増えて損をし、輸出企業は得られる代金が増えて得をする。

この為替変動を前提として、仮に去年と今年に「リンゴ100個を輸入してみかん100個を輸出する」という同じ取引が行われた場合を考えてみよう。そうすると、去年に比べて今年は家計の支出が2000円増えて(一個あたりの値上がり額20円×100個)、企業の利益は2000円増える(一個あたりの値上がり額20円×100個)ことになる。一方、取引されたリンゴとみかんの数自体は変わっていないのだから、貿易相手国のほうは去年と同様に輸出も輸入も10000ドルで、増えても減ってもいない。ということは、去年と今年の変化というのは、実質的には日本の国内で家計から企業に2000円が移動したにすぎないとみることができる。(画像参照)

もちろんこれは、輸出入のコストとか関税とかいったことを無視して相当に単純化した説明だが、松本氏によれば、これと同じようなことがいま現に起きている。

このような構図では、日本国内の富の総量は変わらず、一般家計の負担だけが増して、格差が拡大していくばかりである。それで短期的に企業は儲かるとしても、結局は個人消費がジリ貧になって日本の経済全体は衰退の一途ということになるだろう。以前、派遣法についての記事でも書いたが、このように大企業の目先の利益だけを考えて、将来的にはむしろ日本経済を地盤沈下させていく、という衰亡のシナリオこそが、アベノミクスなるものの正体ではないのか。