俺は法律と戦った

Dead Kennedys, ‘I Fought the Law’

今回は、いつもと少し趣向を変えて、個人の活動を紹介したい。

とりあげるのは、福岡を中心に反原発・反安倍政権闘争を続けるイラストレーターのいのうえしんぢ氏(上の画像。念のためにいっておくと、男性です)と、そのいのうえ氏が弁護士をつけずに本人訴訟で挑んだ国賠訴訟「サウンドデモ裁判」。この訴訟における原告団の代表的立場であるいのうえ氏ご本人から各種資料の提供を受けて、この記事を書かせていただく。本稿のなかで引用している文章(斜字体部分)は、この裁判の原告団が制作した「意見陳述集」によるものであり、また、いのうえ氏の発言は出前講座(本記事の後半部分参照)においてのものである。

(※この記事は、12月16日に投稿したものですが、いのうえ氏からの指摘などに基づき、記事や画像の一部を修正して再投稿します)

さて、サウンドデモ裁判であるが――そもそも、サウンドデモとは何か。

「意見陳述集」の中から、筒井修氏がそれを説明している部分を引用しよう。

いわゆるサウンドデモという形態は、イラク反戦運動頃より、全国的に波及していった。トラックの荷台にDJや演奏者が乗り込み、音響機材から重奏音を流し、これを受けて聴衆が音楽を楽しみながら、踊りながら行進する者もいる等、いわば劇場型デモ行進である。こうした試みが功を奏し、出発時より帰着時の方が参加人数が増えるという現象が全国各地で報告されている。

大まかなところは伝わるだろうが、やはり視覚的なイメージでとらえた方がよりわかりやすいと思うので、画像を載せておく。

荷台の上をクローズアップしたのが、下の画像(撮影:横田つとむ氏)。コンセントやハートマーク、ピースマークなどが旗に描かれているのがわかる。いのうえ氏にとって、核問題と戦争、そして表現の自由といったことは、一つながりの問題なのだ。

当ブログでもこの夏に行われたサウンドデモを紹介した(当ブログ「それぞれのドラムで」参照)が、実際に隊列のなかに入った感想としても、非常に華やかなパレードのような感じで、旧来型のデモとはずいぶんイメージが違う。この件について本人は「特にほかの人とちがうことをやっているつもりはない」というふうに語っているのだが、しかし外部の人間からすると、いわゆる“デモ”とはまったく別物にみえるわけである。

この自由奔放なスタイルはいったいどこからくるのか。

本人の話をうかがっていると、そのルーツは、どうやら若き日に受けたパンクの洗礼にあるようだ。

いのうえ氏はイラストレーターを職業としているわけだが、若い頃にはパンクバンドをやったりもしていたらしい。下は、その当時の画像。

この画像を見ただけでも、かなりコテコテの線をいっていたことがわかる。そのパンクのスピリッツが、氏の根底にはあるようだ。パンクという、体制批判と反権威の姿勢――それが、ユーモアを散りばめたセンスにもつながっているのだろう。これはなにもパンクにかぎったことではなくて、大昔から、権威への反発は諧謔というかたちをとってきたのだ。

そして、パンクだけではなく、もっと幅広く音楽が鍵になっている。

今年の夏に私が参加したサウンドデモでは、THE BOOM や シアターブルックなども使っていたが、それらのなかで私が特に注目したのは、RCサクセションの「雨上がりの夜空に」が使われていたこと。そのときの様子から察するに、おそらくいのうえ氏はかなりディープな忌野清志郎ファンであると思われる。それを裏付けるように、いのうえ氏のパフォーマンスは、そのはしばしにキヨシロー的なセンスが垣間見えるのだ。

原発批判ソングを歌って東芝EMIからCDの発売を拒否されるキヨシロー。それにキレて生放送の音楽番組でFM東京を批判するキヨシロー。さらに、「原発賛成、原発賛成、これならいいでしょ、東芝さん」と歌ってみせるキヨシロー……単に怒りをぶつけるだけでなく、ユーモアを交えた皮肉で応じる。そういうしなやかさだ。

いのうえ氏のサウンドデモは、そういうスタンスだからこそ、見た目にも自由奔放な感じがするし、沿道で写真を撮ったりする人の数も、ふつうのデモより多いように思える。この特異なスタイルを武器にして、いのうえ氏は反原発、反戦争を訴えてきた。氏自身は、2001年のアメリカ同時多発テロに衝撃を受けて以来もう十年以上もこうした活動を続けているのだが、福島での事故が起きてからは、全国規模の反原発のうねりがそこに合流し、福岡でも大きな盛り上がりを見せようとしていた。

ところが――

そこへ、話のわからない公権力が立ちはだかる。

2011年の5月のことだ。脱原発を訴えるサウンドデモを行った際に、いのうえ氏らを中心とするデモ隊は、警察側からの妨害に遭う。デモに先立つ道路使用許可申請の際にスピーカーやDJを載せることも申告してあったのだが、当日になって警察側が文句をつけてきたのだ。

このときの状況を、原告のひとり山口怜子氏は陳述書のなかで次のように描写している。

……私も当日参加し最後の方の隊列に並んでいました。しかし、前にいたトラックがなかなか出発せず、もたついている事がわかりました。様子を見に行くと警察官が青柳さんと話している時でした。トラックは取りあえず移動して大きな音楽器具を慌てて並べ変えている状態でした。DJの人たちは「取りあえず出発しないと」「低音が聞こえにくいかも」と酷く焦っていて音楽機器の配置を何も考えず並べ換えさせられていました。

いったい、何があったのか。

このデモには三台のトラックが動員されていたが、警察側がとりあげたのは、二台目のトラックの荷台に積まれたスピーカーだった。この縦積みになっているスピーカーが倒れるかもしれないから危険だというのである。下は、その画像

この点については、そもそも本当にそんな危険があるのかと、横田耕一・九州大学名誉教授(憲法学)が意見書のなかで疑念を呈している。

「行進と共に車両は移動しているのだから、当然にそのスピードは遅く、機器のみならず人が車両から落下することはまず考えられない」というのだ。まことにもっともな指摘で、本当に警察の意図が“安全”というところにあったのか、この裁判の参加者の多くが疑問を感じているようだ。

たとえば警察は、一台目のトラックに関しても幌を下ろすようにといった“指導”をしているのだが、この措置については、後にデモ主催者らが抗議におもむいた際に、警察側から「荷台に人が乗っているところを見せないようにするため」という発言があったという。こうしたことも踏まえて「警察側にはデモをなるべく小規模なものに見せようという意図があったのではないか」という指摘がなされている。

しかしながら、結局のところ、このサウンドデモの現場ではDJチームの側が折れた。先の証言にあったように、当日の出発直前にこのトラブルが起こって彼らの属する梯団の出発が遅れていたということもあり、ひとまずはデモをスタートさせることを優先したものらしい。問題とされたスピーカーについては、積み方を変えて、縦積みではなく横積みにされた。

結果として、このデモにおいてはサウンドが不十分なものになってしまったそうだ。

「彼らはプロです」

いのうえ氏はいう。

「ふだん、クラブなどで活動していて、自分が出したい音を出すためにはどういうふうにスピーカーを配置したらいいかを熟知している。ところが、警察側の干渉によってその配置を変えることを強いられた」。その結果、DJチームは自分たちの意図した音を十分に構築できず、ノイジーな音になってしまったのだった。

また、問題はそれだけではなかった。

本来、この二台目のトラックはDJが荷台に乗って演奏するはずだったのだが、警察側は、DJがトラックの荷台に乗ることも認めないと言い出しのである。

このため、DJはサウンドカーの荷台部分の横を「かに歩き」状態で歩きながら演奏することになった。これでは、トラックの真横を横になって歩きながら機器を操作するというかたちになる。タイヤに巻き込まれるなどといった事故も起こりかねない、非常に危険な状態である。

そして、このことは単に安全上の問題というだけではない。これもまた、スピーカーと同様に、サウンド面にも大きな悪影響を与えずにはいなかった。

「警察によるサウンドシステムへの介入は許しがたいものである」

社会学者の小倉利丸・富山大教授は、その意見書のなかでいう。

「一つは、DJを荷台から下ろして演奏させたことである。これは、画家に目隠しして絵を描けと要求したり、ピアニストの手を縛ってピアノを演奏せよ、と要求するに等しい侮辱的な振舞いである。警察は、音楽という手段を用いて公衆に自己の主張を訴える表現者の行為を思想信条の自由に関わる表現行為であるという認識を持たず、その行為をないがしろにした。」

警察による干渉は、DJのDJとしての誇りを踏みにじり、その感性によって構築されるべき音響空間を、無知蒙昧な権力の刃でずたずたに引き裂いたのだ。

そして、警察の高圧的な態度はそれ以外の場面でも随所に見られたという。

陳述集に書かれているところによれば、現場責任者としてデモの先頭にいた佐竹敏昭氏は、「二台目のトラックが出発できない」という連絡を受けて現場に向かおうとしたが、そのときに警察から妨害を受けた。隊列を抜けて現場に直進しようとすると、「あんたは通れない」といわれ、やむなく隊列のなかを人の流れに逆らうかたちをとらざるをえなかった。「早く行け」とか「進むな」、「予定時間までに到着しないとやめさせるぞ」といった威圧的な発言については複数の参加者が証言している。こうした怒声によって泣き出す子どももいたという。

こうした警察による妨害の一つ一つが、デモの後で主催者たち知らされることになる。

これは、憲法で保障された表現の自由に対する侵害にほかならない。とうてい許すことはできない――ということで、デモの主催者たちは、憤然として福岡県警中央署に抗議に赴いた。デモ当日から三日後の、5月11日のことである。しかし、この抗議にも、押し問答になるばかりで警察側から誠意のある対応はなかった。らちがあかないとみたいのうえ氏らは、福岡県公安委員会にこれらの条件を取り消すように不服審査を請求することにした。

結果からいうと、この審査請求については門前払いということになる。問題のデモはすでに終っており、その取り消しによって得られる利益がないから、という理由である。

なんとも杓子定規な対応で、それでは泣き寝入りするしかないのか――ということになるわけだが、そこでいのうえ氏はやめてしまわなかった。

ここから、国賠訴訟に踏み切るのである。

しかも、弁護士をつけない本人訴訟という形で。

「形に残るようにしたかった」

と、いのうえ氏は語る。デモは、今後も続いていく。そのときに、また警察が同じような妨害をしてこないように、「くさびを打ち込んで」おきたかったという。さいわい、本人訴訟について助言してくれる“先輩”がいたこともあって、いのうえ氏はこの年の9月に、訴えを起こした。

こうして、サウンドデモ裁判ははじまる。

原告は、これまで一度も法廷など経験したことがない、法律の勉強をしたこともない、「最終学歴は姪浜自動車学校」(本人の申告による)という裁判の素人。しかも、弁護士なしの徒手空拳。そして、相手にするのは警察機構――まるで一匹の猫が虎の群れに立ち向かうような、誰がどう見ても、圧倒的に不利な闘いの幕開けだった。

本人も、はじめから勝てるとは思っていなかったという。

むしろ、負けることを前提にして挑んだ法廷闘争だった。そもそもが、前述のとおり、法廷闘争という抵抗を示すことで一方的に警察に妨害されるままにはならないという気概を示すような意味合いでの闘争であり、負けてもそれはそれでかまわないというスタンスである。実際、いのうえ氏は敗訴したときに掲げるためのイラストまで用意していた。それが、下の画像。

苦しくったって、悲しくったって、コート(court =法廷)のなかでは平気なの、というわけだ。ふつうなら“不当判決”などと書いた紙を掲げるところを、これである。いのうえ氏の悲愴なまでの決意が伝わってくるではないか。

しかし――

「負けて当たり前」という事前の予想に反して、裁判は意外な進展をみせる。

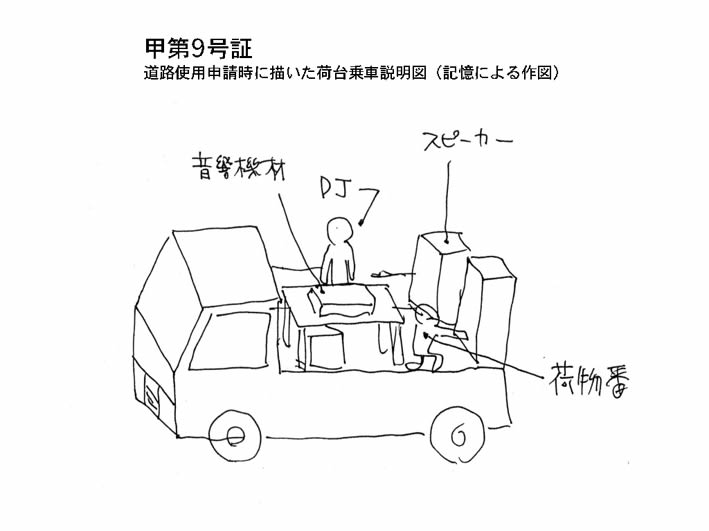

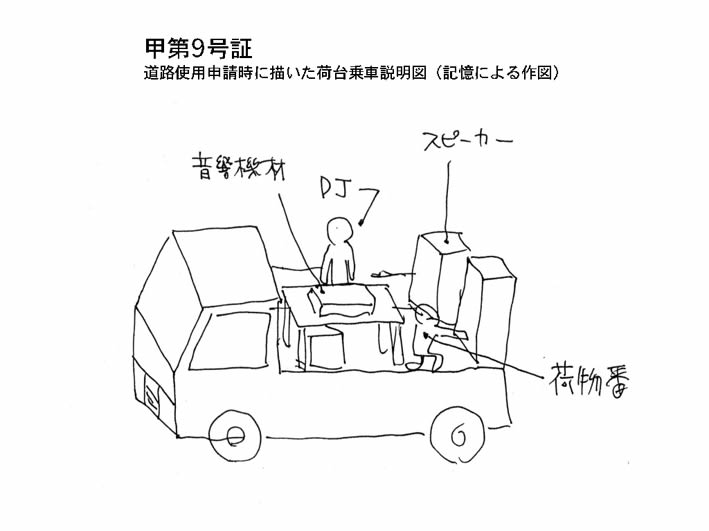

この法廷闘争においては、原告側が申請した書類の一部を警察側が破棄していた事実が大きくクローズアップされる。それは、許可申請の際にいのうえ氏が警察側にもとめられて描いたイラストで、トラックの荷台にDJが乗っている様子を説明する図だ。下の画像は、いのうえ氏本人が記憶に基づいてそのイラストを再現したものである。

これが、「事前にDJが荷台に乗ると申請していた」根拠ということなのだが、警察側はその書類を破棄してしまっていたというのだ。

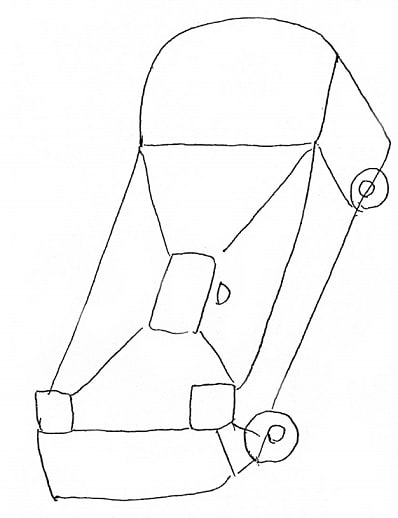

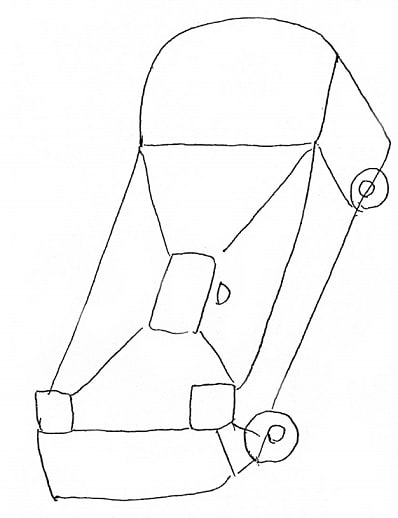

本当に破棄されているのか。破棄したとしたらそれはいつのことなのか。それは、今となっては藪の中である。しかしともかくも、破棄されていると主張することによって、警察側は「そのような申請は受け付けていない」と主張する。ちなみに、問題のイラストについて警察側が“再現”したのは下のようなものであった。

提出されたイラストはこのようなものであり、荷台に人が乗ることにはなっていない――と警察側はいう。それでは中央に書かれている「D」のかたちをしたものは何なのか? と問われると、警察側は「椅子です」と答えたそうだ。これにはいのうえ氏も「人が乗ってないのに椅子はあるんかーい!」と思わずツッコミをいれる。

裁判の素人が見ても、あきらかにこの警察の説明はおかしいと思うだろう。実際、このイラストをめぐるやりとりが、裁判において決定的な要素となったようだ。また、いのうえ氏らは、中央警察署に抗議に赴いた際に、ひそかにその音声を録音していた。その録音によって、警察側の偽証を暴くなどという一幕もあった。

そういった経緯からすると、ある意味“敵失”がたくさんあったために裁判を有利に運べたという側面があり、いのうえ氏本人もそういう分析をしているようだが、しかしそれだけではないのかもしれない。

この裁判は、弁護士をつけない本人訴訟であり、「市民の裁判」というスタイルをとって、裁判に関しては素人である原告たちがみずからの言葉で語った。弁護士の戦略に沿って書かれた陳述ではなく、原告がストレートに自分たちのいいたいことをいった陳述も、裁判官たちに響いたかもしれない。そうした言葉をまとめたものが、例の「意見陳述集」である。ここで、そのなかから、古瀬かなこ氏の意見書を一部抜粋して紹介しよう。

聞いてください。

わたしには耳がふたつしかありません。

この耳がふたつだけで良かったなぁと思うのです。

世界の叫び声すべてが、聞こえてしまったらわたしは到底こらえきれないと思うのです。

わたしたちの暮らしは、多くの犠牲の上で成立しています。

どこかの誰かから奪ってきた豊かさがわたしたちを支えています。

確かにこの世に戦争がなくなっても、人を殺す人はいなくはならないでしょう。だけど、人間の本能は変えられなくても、社会のシステムを変え、幸せになることを追求することは、わたしたちにもできることです。

もちろん、デモをすることだけでは、簡単には世界は変わったりはしません。有名な学者や有名人を呼んだ大きな講演会をしても変わらないでしょう。電力会社に抗議や申し入れをしただけでも変わらないでしょう。原発の危険性を訴えた冊子やリーフレットを作ってたくさん配布したとしても変わらないでしょう。

でも、何もしなければ、声をあげなければ、世界が変わる可能性すらそこにはないのです。

わたしには眼もふたつしかありません。

もしも、わたしに眼がたくさんあったとして、そこから世界中の哀しみが見えたとしたら。原子力発電に必要なウランから出される核のゴミが劣化ウラン弾という兵器に変えられて、イラク、アフガン、コソボの人たち頭のうえに降りそそがれて焼けただれた姿が見えたなら。その核のゴミが出し続ける影響で生まれてきた奇形や病気を持った子どもたちの姿が見えたなら。フクシマ原発事故によって故郷を失った人たちの行き場のない涙をみつけてしまったなら。

わたしは哀しみでいっぱいになって、とても眼を開いていられないと思うのです。

わたしはわたしの暮らしで精一杯です。毎日何かに忙しくて、仕事や将来や人間関係に悩み、あっという間に日々は過ぎていきます。だけど、世界の変化を願っています。これ以上、この歪みの上に立っていたらまず、わたしの足元から崩れていく世界が見えるからです。だから、わたしはせめて「こうなってほしい」と思う世界を表現したいのです。

笑顔を見せること、大きな声で笑うこと、踊ること、デモをすること、冊子やリーフレットを作ること、それら全ては市民が自由であることの象徴です。恐るべき破壊装置のスピードを緩め、新しい世界の創造のスピードを上げていくこと。それをわたしはここにいる人たちみんなで実現したいのです。

裁判長、あなたにお聞きしたいのです。

あなたは世界中の哀しみが見え聞こえる眼は、耳は、いくつお持ちですか?

2015年1月14日――

三年にわたる裁判のすえに、いよいよ福岡地裁で判決が言い渡される日がやってきた。

そのときを前にして、いのうえ氏は裁判所の門前でスピーチをしている(サウンドデモ裁判の経緯を報告するブログhttp://demosaiban.blog.fc2.com/blog-entry-64.htmlより)。

「2011年に提訴してから4年経って、やっと、その答えが、今日出るんです。」

と、いのうえ氏は語りかける。

「良い事も悪い事も、嬉しい事も哀しいことも全て、僕たちが歩いてきた後には、すべて足跡になって残っていきます。僕らがサウンドデモ裁判をやった事は、確実に司法の歴史に、そして市民運動の歴史に残っていくことでしょう。」

そして、ここでいのうえ氏はある曲を流した。

それが、本稿のタイトルにもなっているクラッシュの‘I Fought The Law’である。

直訳すれば、「俺は法と戦った」。もう少し意訳すれば、「権力と戦った」というふうにも解することができる。そうとらえれば、まさに、このサウンドデモ裁判はそのような闘争と位置付けることができる。もっともこの歌は、「法と戦った」の後に「そして法が勝った」と続いていて、縁起でもないわけだが、その点についていのうえ氏はこういっている。

「単なる希望として、権力に勝つという事を唄うより、目の前に立ちふさがる巨大な壁があるんだという事を唄う方が、よりリアルで、逆に立ち向かう勇気をあらわし、性根の据わった決意をあらわせる。この曲を唄ったクラッシュは、そんな姿勢を伝えたかったのかな…と、以前と比べて違った風に、裁判をすすめてきた時間のなかで、僕にはそんな風に聴こえてくるようになったんです。」

そして、最後にこういう。

さぁ、裁判の結果はどうなるでしょうか?

答えがどっちにしろ…「I Fought the Law」まさにこの曲のように、法律と闘いました。

僕らは逃げ出さずに、国家権力と真正面にぶつかってきました。

「負けるような裁判なんてするな」と批判もされましたけども、その結果は厳しいものになるかもしれないですけど、僕らが警察から受けた妨害に対して「おかしい」と声をあげた事はきっと必ず、僕らの次世代に、そう、表現の自由を使う人たちにとって、揺るぎない事実として残っていくんじゃないかって感じます。

そして、何よりも、そんな僕らを一緒に支えてくれたみなさんに、感謝します。

ありがとうございました。

そしていよいよ、判決が言い渡される。

舞台は、福岡地裁第301大法廷。

地裁は、先の審査請求で問題にされた諸条件と審査請求却下の取り消し、そして個人原告らの訴えについては斥けたものの、警察側が原告の「期待権」を侵害したことを認め、賠償を命じている。

つまり――原告側の勝訴である。

上は、その記念写真。

「いかなる態様でのデモ行進を行うかは,それが社会通念上相当性を欠く態様のものでない限り,表現の自由の範疇に属するものとして法的な保護に値する」と、判決文はいう。この件ではデモそのものが取りやめになったわけではないのだが、デモを行った側には自分の望むような形でデモを行うことについての「期待権」がある。警察によってそれが侵害されたということを、司法が認めたのである。

この判決にいたるまでは長い道のりだったが、その後の展開はスピーディーだった。被告の警察側は一審判決を不服として控訴したものの、二審の福岡高裁でも、やはり原告側が勝利(公平を期すと、原告・被告双方の控訴を棄却)。

上は、そのときの画像。

これに対して、被告側は上告を断念。上告期限の9月14日をもって、原告側勝訴が確定する。

裁判経験ゼロの素人が、法廷において、警察という巨大組織に勝利したのだった。

ここで、冒頭の引用について。

引用部分をみて、「クラッシュじゃなくて?」と思った人もいるかもしれない。

I Fought the Law は、もとはソニー・カーティスという人の作った歌だが、世間的にはThe Clash の歌として有名だろう。たしかにそうなのだが、先述のとおり、そのバージョンでは、I fought the law のあとに and the law won. (「そして法が勝った」)と続く。それでは事実に反するので、本稿ではクラッシュと同じく伝説的なパンクバンド Dead Kennedys のバージョンを引用した。こちらのバージョンでは、I fought the law and I won. (「俺は法と戦った。そして俺が勝った」)となっているのである。

もっとも、クラッシュのバージョンも捨てがたい。

そこで、クラッシュの話が出てきたついでに、もう一つ、クラッシュの曲(のカバー)を紹介しよう。一応、本稿のテーマともつながってくるエピソードである。

1990年ごろのイギリスの話だ。

その頃イギリスの音楽シーンでは、プログラミング・ミュージックが流行しはじめていた。こういう音楽スタイルはもともとはアメリカではじまったものといわれるが、これがイギリスでも流行し、レイヴ・パーティなどが各地で行われるようになり、やがては「小さな雑貨屋の店員が店先で勝手に踊る」ような状況になったそうだ。しかし、こうした動きに個人主義と自由のにおいを嗅ぎ取った当時の保守党政権は、敏感に反応して、それをおさえ込みにかかる。いつだって、政治家は市民の自由が気に食わないものなのだ。イギリス政府もその例に漏れず、プログラミングによるビートを「反復ビート(repetitive beat)と呼び、「公共の場で反復ビートを流すことを禁止する」というおふれを出した。

これはまさに、いのうえしんぢ氏のサウンドデモを警察が妨害したのと同じ構図である。そして、いのうえ氏が憤慨したのと同様、イギリスでもアーティストがブチ切れる。いつだって、ロッカーは権威的、抑圧的な振舞いに反発せずにいられないものなのだ。

粋なやり方を見せたのは、当時のレイヴ・シーン最前線にいたプライマル・スクリーム。彼らは、このイギリス政府の横暴に反発して、それを嘲弄するかのように、ずばり‘Repetitive Beats’というタイトルのEPをリリースした。そしてそこで、クラッシュの Know Your Rightsという歌を「反復ビート」でカバーしているのである。

この歌の邦題は、“権利主張”。人民の権利に対する体制側の姿勢について痛烈な皮肉をこめながら歌う歌で、ブルース・スプリングスティーンなどもカバーしていたりするが、その中にこんな歌詞がある。

その三。

君には言論の自由がある――もっとも、実際にそれを行使しようと思うほど君が愚かでなければの話だが。

現実の社会においては、法律の条文において認められているということとそれが実際に行使できるかということとは――残念ながら――しばしば別問題だ。

“言論の自由”は、この国の憲法において認められている。だが、その行間に「実際にそれを行使しようと思うほど君が愚かでなければの話だが」という但し書きが潜んでいないかどうかを常に注意していなければならない。声をあげる自由が本当にあるかどうかは、声をあげてたしかめなければわからないのである。特に、まわりの空気を読む「暗黙の了解」がときに明文化されたルールよりも重視される日本のような社会においてはなおさらだ。

もし誰も声をあげなかったら。

それを試してみなかったら。

表現の自由は死滅してしまうかもしれない。そして、声をあげて試してみないから、誰もそれに気づかないだけなのかもしれない。

その文脈でいえば、サウンドデモは、まさに、声をあげてみてその自由が本当にあるかどうかをたしかめるような試みだった。

いわば、このデモによって――あたかもリトマス試験紙に浸すようにして――図らずもこの国における表現の自由が試されたことになる。そして、そのテストの結果は、×とはいわないまでも△ぐらいだった。だからこそ、いのうえ氏は表現の自由に○がつく状態をつくるべく、法廷闘争に打って出たのである。それが、これからの自分たちが、そしてまた、次の新しい世代が意思表示をしていくときに、その道をひらくことになるからだ。

そして、その「道をひらく」ということ一環として、いのうえ氏はいま、精力的に出前講座を行っている。

プロジェクターで画像を紹介しながら、裁判に至った経緯や、裁判の過程、さらには、世界のアクティビストの活動などについて説明するというものだ。この記事の内容も、かなりの部分をその出前講座に依拠している。

こうした活動も、このサウンドデモ訴訟における勝利という成果が、今後のデモや抗議行動に活かされるためである。憲法は表現の自由を保障しており、権力の側がそれを抑圧しようとしたときには、憲法という最高法規を武器にして権力の干渉を斥けることができる――そういう判例が存在するということは、さまざまな表現活動を強力にサポートすることになるはずだし、そうでなければならないのだ。

「明日世界が滅びるとしても 今日あなたはりんごの樹を植える」

出前講座の最後で、いのうえ氏はこんな言葉を紹介する。これは、もとは宗教改革者マルティン・ルターの言葉(とされるもの)を開高健が少しアレンジしたものだそうだ。

いのうえ氏の作品にはしばしばりんごのモチーフが出てくるが、これは希望の象徴である。

その“希望”というりんごの樹を、日々、植えていく。それがたとえわずかな力に過ぎないとしても。たとえ明日世界が滅びるとしても。そんな決意が、いのうえ氏を支えている。だからこそ、いのうえ氏は、いまも路上に立ち続けている。

最後に、いのうえ氏本人の意見書の一部を引用して、この記事をしめくくろう。

僕は知りたいんです。

知らない自分が嫌で、知っているフリをするのは、もっと嫌なんです。

原子力発電に必要なウランが日本にやってくるまでに、既に劣化ウランと呼ばれる大量の核のゴミが作り出されます。このゴミは劣化ウラン弾という兵器に変えられて、イラク、アフガン、コソボの人たちを殺してきた事実が重くあります。

僕は誰も殺したくはないし、殺されたくもないんです。

理想を語って原発に反対しようが、逆に働くために生きるために推進しようが、どちらの側に立っても「人間は誰かを傷つけることが宿命」というのなら、無自覚で知らないままに物事が進んでいくのではなく、かっと眼を見開いたままでそらさず凝視していたいのです。誰かを日々傷つけることの自覚と覚悟が少しでも増えていけば…それは無闇に傷つけることを減らすことにつながっていくでしょうから。

僕は世界を変えるような大きな力は持っていません。最終学歴は姪浜自動車学校ですし、年収も200万円以下のうだつのあがらない、しょぼくれた男です。

だけれど、せめて世界で起こっていることをこの耳で聞いて、それを自分の頭で判断して。この口で言葉にすることを、誰からも妨害されないこと。

この権利だけは守っていきたい。そう願って、この場所に立ちました。