前回からだいぶ時間があいてしまったが、集団的自衛権の行使事例を検証するシリーズの5回目を書く。

今回は、80年代におけるアフリカの2つの事例として、チャドとアンゴラをとりあげる。アフリカでは、90年代のコンゴ民主共和国の事例もあるが、これついては、また別に扱うことにしたい。コンゴのケースはチャドやアンゴラとは少し性格がちがっているのと、集団的自衛権行使の全事例のなかでも突出して規模が大きいためである。

「忘れられた内戦」という言葉がある。

内戦が何十年も続いているような場合に使われる言葉だが、アフリカでは長期にわたって続く内戦が多く、そのように呼ばれるものが少なくない。

また、この言い方には、「国際社会からあまり関心を払われていない」という含意もある。実際、図書館などに行ってみても、よほど有名なものでもないかぎり、アフリカの内戦を個別にとりあげた資料はあまり置かれていない。前回シリーズ第四弾の記事を書いてからこの記事を書くまでに一ヶ月以上時間かかったのも、これらの内戦について調べようにも、資料が乏しいためである。

なぜ、アフリカではそのような内戦が多いのか。そこには、次のような事情があると考えられる。

長いあいだ植民地状態に置かれていた国が独立し、いきなり自分たちで政治をやれといわれても、そう簡単にはいかない。政党政治のノウハウもないし、現地の歴史や文化を無視した国境線によって、複雑な民族・宗教構成になっていたりする。そういうところでは、部族主義や宗派主義が幅を利かせることになる。また、天然資源に恵まれていれば、それはそれで問題の種ともなる。天然資源は、その利益の配分をめぐってむしろ紛争の原因となったり、その資源に関わる産業以外の産業を逆に衰退させたりすることがよくあり、「資源の呪い」などという言葉もあるぐらいだ。資源の呪いにとりつかれた国は、豊富な天然資源をもちながら、外資とそれに連なる一部の特権階級だけが利益を得て、国内には不満ばかりが募るということにもなる。このような事情から、アフリカでは、慢性的な内戦状態に陥る国が少なくなかった。

そして、チャドも、そのような国の一つである。

チャドが独立したのは「アフリカの年」とも呼ばれた1960年のこと。その直後1966年ごろから内戦状態に陥り、80年代になるとフランス、リビア、アメリカが「集団的自衛権の行使」としてこの内戦に介入してきた。

そのうち、まずフランスの介入について。

チャドにとってフランスは旧宗主国であり、その関係からフランスに介入を要請したということなのだが、しかし、この件をそう素直に受け取ってよいものかという疑念もある。

フランスは、ああみえて覇権主義的な政治思想が色濃く残っている国で、あえてNATOに参加しないなど独自外交路線をとっていたこともある(だから核兵器も保有している)し、第二次大戦後もアフリカの旧植民地にしばしば介入していたといわれる。あえていうならば、そのようなあり方が最近のパリ同時多発テロにも間接的につながっている部分はあるだろう。

軍事的なものはそう多くはないだろうが、軍事介入でなくとも、フランスは「コーペラン」と呼ばれる行政顧問を派遣し、自国に有利になるようにその政府の内部情報をフランス企業に流したりしているという。アフリカのフランス語圏国のほとんどにこのコーペランは送り込まれていて、アフリカ諸国の内政に干渉しているといわれる。

実際チャドに関しても、90年にデビがチャドの首都ンジャメナを占領して、フランスが支援していたハブレが亡命に追い込まれた際に、フランスの外相は「フランスが一国の政府の選択を行った時代は終った」と、これまで旧植民地の内政に干渉してきたことを認める発言をしている。

かつてのいわゆる列強諸国は事実上の植民地のことを“保護領”などといって植民地支配を正当化していたわけだが、そういう状況は第二次大戦後もあった。イギリスやフランスなどは、アフリカではある程度円満に植民地状態を解消して独立の後も旧植民地と親密な関係を持ち続けていたが、それは“新植民地主義”と紙一重だ。チャドへのフランスの介入も、自国に有利な体制を“保護”しようとういう新植民地主義の一環といえるのではないだろうか。

次に、リビアの介入について。

1980年代のリビアは、今はなきカダフィ大佐の時代である。その頃のリビアは、“植民地解放闘争”として、世界各国のテロリストを支援していた。そして、チャドについてもみずからと関係の深いグクーニを支援して、チャドで反政府闘争を起こさせていた。この介入が、集団的自衛権の行使とされる。最終的に、フランスの支援するハブレを追い落として、グクーニは大統領に就任する。

そして、このリビアの介入が、三番目のアメリカの介入にも関わってくる。

アメリカは、テロリストを支援するリビアをかねてから強く非難しており、リビアの支援するグクーニが政権を掌握したことを受けて、このチャド内戦にも介入してくる。さらには、1986年にベルリンで起きたディスコ爆破事件に対する報復として、米軍がリビアを爆撃するという事態にいたっている。この爆撃は、カダフィ殺害を狙ったものといわれ、首都トリポリやベンガジが爆撃され、一般市民にも多くの犠牲者を出した。

この件をリビアの側からみれば、集団的自衛権を行使したことによって、むしろ自国を危険にさらしたということになる。集団的自衛権を行使してチャドに介入したことが、米国の介入を誘発し、自国が空爆されるという事態を招いたのだから(チャドの件だけが原因ではないにせよ、当然それも一つの大きな要因だったはずだ)。

そして、周知のとおり、カダフィ体制は現在ではすでに消滅してしまっている。そこにいたるまでにはもちろんさまざまな要素がからみあっているわけだが、少なくとも、チャドへの介入がリビアという国を守る方向に働いたとはとうてい考えられない。それどころか、むしろ、国家崩壊にいたるプロセスの一つであることはあきらかだ。集団的自衛権は、自衛どころか、それを行使した国をも深刻な危険にさらすのである。

そして、総合的にみて、チャドの事例も、集団的自衛権の行使例として“失敗例”といわざるをえない。

結果としては、これらの介入はチャドの内戦状態を収束させることにはならなかった。チャドという国は、半世紀以上にわたって断続的に内戦状態が続いており、いまでも政情が安定しているとはいいがたい。そして、その治安の悪さにつけこんで、過激派組織ボコ・ハラムの勢力が忍び寄っている。集団的自衛権の行使によって介入を受けたレバノンやイエメンが、ヒズボラ、AQAP、フーシ派といった過激派の拠点となっていることと相似形である。集団的自衛権は、ここでも、内戦を泥沼化させ、周辺地域の治安を悪化させ、間接的にテロ組織の活動を手助けしてさえいるのだ。

そして、アンゴラについて。

アンゴラは、旧ポルトガル植民地で、1975年に独立したが、複数の勢力が複雑に対立しあい、それぞれに独立式典を行うなど、独立の時点から国が十分に統一されていない状況にあった。

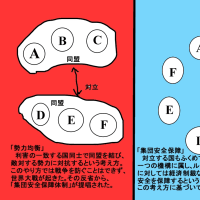

なかでもMPLAとUNITAの対立は、それぞれソ連、アメリカの支援を受けていて、東西の代理戦争という側面をもっていた。そこに南アフリカ共和国の介入もあって、ソ連の仲介でキューバ兵がアンゴラにやってくる。このキューバによるアンゴラへの介入が、集団的自衛権の行使事例である。

そこにいたる経緯から、このケースは「東西冷戦を背景にした介入」というパターンに属する。前回扱ったソ連によるアフガン侵攻に近いといえるだろう。

そして、前回の記事で指摘した構図はここでもみられる。

キューバ兵の進駐によって、MPLAは、ひとまず南ア勢力を撃退することには成功した。しかし、アンゴラに多くのキューバ兵が駐留しているという状況が、対立するUNITAの背後にいるアメリカを刺激した。当時のアメリカは他国への干渉に積極的だったレーガン大統領の時代であり、そのレーガンのもとでUNITAに大規模な軍事援助が行われる。こうして、南ア軍を撃退したはいいものの、キューバによる介入から10年近くにわたって内戦は続いていくことになる。結局のところ、集団的自衛権による介入は、紛争を終らせることにはならなかったわけだ。

これは、ソ連がアフガンに侵攻したときに、その直接的な目的は果たしたものの、その後およそ十年にわたる泥沼の戦争に引きずり込まれることになったのと同じである。そして、アメリカがベトナムに侵攻したときもやはり同じように、十年近い泥沼の戦争となった。先ほど紹介したチャドでも、複数の国が介入したことによって内戦は泥沼化した――このようにみてくれば、集団的自衛権というものが平和にも安全にもまったく寄与しないことがわかるだろう。

しかも、アンゴラの場合は、ベトナムよりもアフガンに近い。

先ほど10年近くにわたって内戦が続いたと書いたが、その内戦の終わりは、あくまでも一時的なものでしかなかった。

その後選挙が行われたのだが、この選挙で敗れたUNITA側が選挙に不正があったと主張して内戦を再開する。その後も断続的に戦闘が続き、UNITAの首魁であるサビンビが死去してようやく最終的な和平合意が成立したのは、2002年のことである。アンゴラは、独立から実に30年近くも内戦が続いたことになる。そして、集団的自衛権が行使されたのは、そのごく初期。それが、内戦を終らせるどころか、他国のさらなる介入を招き、内戦を泥沼化させたのはあきらかだ。

内戦の死者は350万人ともいわれ、この内戦のあいだに国土の3分の2が地雷原となり、アンゴラの全人口を上回るともいわれるその地雷がいまでも被害をもたらし続けている。そのうちのかなりの部分が、集団的自衛権によるものなのである。