11月10日(木)、ふるさと歴史館主催「文京区海岸物語」に参加し、縄文時代の貝塚跡を訪ねた。参加者50名は4班に分かれて説明を受けた。皆、抽選の網の目を潜って来た人々。文京区に海岸?とビックリされる読者の方もおられるかと思うが、今から6000年ほど前、現文京区は多くのところで海岸線を有していた。現在より気温が高く、海面も高かったと考えられている。縄文海進の頃のことだ。

13時に本駒込駅に集合し、南谷寺→徳源院→動坂貝塚跡→天祖神社→富士神社→一行院→小石川植物園 と廻った。このイベントの中心は動坂貝塚跡と、新たに縄文遺跡が発見され発掘調査中の小石川植物園だった。

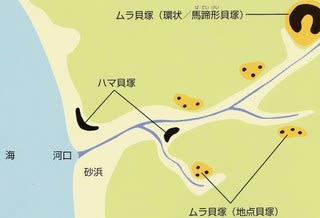

(下の図はふるさと歴史館で撮影を許された写真。説明員の説明図版とおなじ) まずは、案内人の方は説明用の図版を用い、今から6000年前の海岸線の説明をした。私は動坂貝塚跡から動坂を下った現在の不忍通り辺りは縄文海進によっても海ではなかったものと想像していたが、ボランティア説明員の方が示した資料によれば海だった。それは意外であり驚きもであった。自らの不明を恥じた。

まずは、案内人の方は説明用の図版を用い、今から6000年前の海岸線の説明をした。私は動坂貝塚跡から動坂を下った現在の不忍通り辺りは縄文海進によっても海ではなかったものと想像していたが、ボランティア説明員の方が示した資料によれば海だった。それは意外であり驚きもであった。自らの不明を恥じた。

この頃、海が近くにあれば、海辺より小高い場所で生活が営まれ、貝塚が生まれただろう。文京区だけで縄文遺跡は20数か所もあるそうな。その中でも代表的な動坂貝塚と、縄文遺跡が発見され発掘調査中の小石川植物園を巡ったわけだ。

今回のブログでは順序を逆にして小石川植物園の発掘現場から綴ることとする。

入口から緩い坂を上ると白山台地の一角。そこに温室がある。その温室建て替え工事中に新たな縄文遺跡が発見され、工事の進行はストップし、東大教授が中心となり遺跡の調査が進行中である。ここは東京大学大学院付属の植物園だから、東大チームが発掘・調査というのは自然な流れ。

入口から緩い坂を上ると白山台地の一角。そこに温室がある。その温室建て替え工事中に新たな縄文遺跡が発見され、工事の進行はストップし、東大教授が中心となり遺跡の調査が進行中である。ここは東京大学大学院付属の植物園だから、東大チームが発掘・調査というのは自然な流れ。 小石川植物園内では以前にも多くの遺跡が発見・発掘されていた。発掘現場の撮影は許されなかったが、過去の出土品などはパネル表示されていて、その撮影はOK。

小石川植物園内では以前にも多くの遺跡が発見・発掘されていた。発掘現場の撮影は許されなかったが、過去の出土品などはパネル表示されていて、その撮影はOK。

それによれば1950(昭和25)年には縄文時代中期の竪穴住居が2件発見され、堆積した埋土からは貝層とともに縄文後期の土器が出土。1996(平成8)年には縄文時代中期後葉(加曾利E式)の埋甕が発見された。

さて今回の調査。調査現場を見学出来るのは異例なことだそうだが、見学が許された。陳列された、土器の破片を多数見学。この台地の真下に“埋没谷”が眠っていて、そこから出土した土器を見せてもらったわけだ。調査結果はいずれ発表されるだろうから、その際に詳細を綴りたい。

10

10

新たに知った土偶があった。坂上遺跡から発見された重要文化財で”始祖女神像”と名付けられた土偶だ。

新たに知った土偶があった。坂上遺跡から発見された重要文化財で”始祖女神像”と名付けられた土偶だ。

折角富士見町に来たのだからと、私たちが知っている菓子工房「キャトル・セゾン」に行きましょうかとTさんを誘うと彼女は大乗り気。そこで味わったアップルパイは食べきれない大きさで、持ち帰って夕食のデザートにしたほどだった。

折角富士見町に来たのだからと、私たちが知っている菓子工房「キャトル・セゾン」に行きましょうかとTさんを誘うと彼女は大乗り気。そこで味わったアップルパイは食べきれない大きさで、持ち帰って夕食のデザートにしたほどだった。

<近年、縄文時代の貝塚を、その立地と性格の違いから「ムラ貝塚」と「ハマ貝塚」の2つに類型化する動きが広まっている。

<近年、縄文時代の貝塚を、その立地と性格の違いから「ムラ貝塚」と「ハマ貝塚」の2つに類型化する動きが広まっている。 ここからは私の想像だが、この時代、縄文人は火や土器を使用することが出来た。採って来た貝類を直ぐに土器に入れ火を焚き、茹でたり煮たりすると貝は開けやすい。取り出した中身(むきみ)をその場で食べることもあっただろうが、大半は集落で待つ家族の為に持ち帰った。干したりしたかもしれない。持ち帰る必要のない貝の蓋は目の前に海に捨てる。その捨てられた貝殻が長い年月に層を成していったのでないかという想像。

ここからは私の想像だが、この時代、縄文人は火や土器を使用することが出来た。採って来た貝類を直ぐに土器に入れ火を焚き、茹でたり煮たりすると貝は開けやすい。取り出した中身(むきみ)をその場で食べることもあっただろうが、大半は集落で待つ家族の為に持ち帰った。干したりしたかもしれない。持ち帰る必要のない貝の蓋は目の前に海に捨てる。その捨てられた貝殻が長い年月に層を成していったのでないかという想像。

今年の夏、私は八ヶ岳山麓の縄文文化に加え、奥東京江湾の縄文文化の一端に触れたことになったのだと、今改めて思っている。(写真;中里貝塚周辺の遺跡)

今年の夏、私は八ヶ岳山麓の縄文文化に加え、奥東京江湾の縄文文化の一端に触れたことになったのだと、今改めて思っている。(写真;中里貝塚周辺の遺跡) 初めて中里貝塚を知ったのは、今年の

初めて中里貝塚を知ったのは、今年の

以下はその本の内容を私の理解なりにまとめたものである。

以下はその本の内容を私の理解なりにまとめたものである。