今年、私は古稀を迎えましたが、実は年齢差10歳下の義理の妹は還暦。そこで、私と義理の妹の、両配偶者は、この目出度い重なりを祝って一泊旅行を計画してくれました。11月27日(日)~28日(月)にかけての4名での草津温泉への旅行。ところが、とある事情から一泊旅行は断念しなければならなくなり、その替わりに上野池之端にある山中旅館内古月で中華料理を食することに計画を変更しました。ところがこれまたとある事情から、義理の妹夫妻は参加出来なくなり、最終的には私と家人の二人だけで古月行くことになってしまいました。 ここ山中旅館は元々は旅館業のみの営業でしたが、1990年からはを中華料理を提供する様になり、山中旅館内古月と名乗る様になりました。かって宿泊室であった部屋を食事処に模様替えした結果、多くの場合個室での食事になりました。(写真:山中旅館入口。純日本風建物です)

ここ山中旅館は元々は旅館業のみの営業でしたが、1990年からはを中華料理を提供する様になり、山中旅館内古月と名乗る様になりました。かって宿泊室であった部屋を食事処に模様替えした結果、多くの場合個室での食事になりました。(写真:山中旅館入口。純日本風建物です)

10数年前にはよく出掛けました。出される料理はどれも中華料理なのですが、日本の懐石料理を食している感じでした。

料理長山中一男さんは北京や広州で中華料理を学び、その後帰国して、1991年には第一回陳建民アカデミー賞受賞、2009年には東京マイスター(都知事賞受賞)と厚生労働大臣賞受賞いう輝かしい経歴を持ちます。 11月27日(日)のランチを予約しておきました。テーブル席のある個室に通されます。コースは3900円・4900円・5800円の三つ用意されていて、家人は「古稀のお祝いだから」と5800円のコースを選択していました。11月の会席コースは、秋の養生茶・前菜盛り合わせ・アン肝のあんかけ上海風と続きます。淡白で上品なお味の中華料理です。(写真:席はテーブル席でした)

11月27日(日)のランチを予約しておきました。テーブル席のある個室に通されます。コースは3900円・4900円・5800円の三つ用意されていて、家人は「古稀のお祝いだから」と5800円のコースを選択していました。11月の会席コースは、秋の養生茶・前菜盛り合わせ・アン肝のあんかけ上海風と続きます。淡白で上品なお味の中華料理です。(写真:席はテーブル席でした)

その後以下の様な料理続きました。

(帆立と海老の強火炒め)

(ドンコ椎茸と牛肉のスープ)

(天心=中国式パイ)

(鹿肉の煎り焼き中国酢風味)

(竹筒いり中華風おこわとスープ)

(デザート)

食事半ば家人に問いました。「これは古稀のお祝い?」。家人答えて曰く「勿論」と。私「古稀のお祝いの食事は10月1日にやってもらったけど」と。しまった!二度の食事会の必要はなかったのにとの、財務省としての家人の顔が一瞬過りました。気が付いていたがここまで黙していた私の勝利です。

帰りに玄関に並べられた靴の数を数えると40足以上。相変わらず繁盛している様子でした。

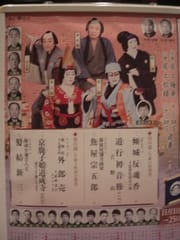

今月も新橋演舞場のチケットを頂き、11月25日(金)の一昨日、「恒例顔見世大歌舞伎」を観て来ました。今月の歌舞伎は”二世尾上松緑二十三回忌 七世尾上梅幸十七回忌」追善公演で、一昨日は千秋楽でした。

今月も新橋演舞場のチケットを頂き、11月25日(金)の一昨日、「恒例顔見世大歌舞伎」を観て来ました。今月の歌舞伎は”二世尾上松緑二十三回忌 七世尾上梅幸十七回忌」追善公演で、一昨日は千秋楽でした。 夜の部の演目は次の通りです。

夜の部の演目は次の通りです。

最後に、鎌倉時代に彫られた仏像の名品の数々を巡りました。特に阿弥陀三尊坐像が素晴らしいと思いました。

最後に、鎌倉時代に彫られた仏像の名品の数々を巡りました。特に阿弥陀三尊坐像が素晴らしいと思いました。 展示は国宝「法然上人行状絵図」や「阿弥陀二十五菩薩来迎図」(早来迎)などの絵画、重要文化財「阿弥陀如来立像」や「阿弥陀三尊坐像」などの仏像、国宝「教行信証」や重要文化財「選択本願念仏集」「嘆異抄」などの書など190点の多くに及びますが、第1回目の鑑賞で特に印象に残ったのが「二河白道図」と「早来迎」です

展示は国宝「法然上人行状絵図」や「阿弥陀二十五菩薩来迎図」(早来迎)などの絵画、重要文化財「阿弥陀如来立像」や「阿弥陀三尊坐像」などの仏像、国宝「教行信証」や重要文化財「選択本願念仏集」「嘆異抄」などの書など190点の多くに及びますが、第1回目の鑑賞で特に印象に残ったのが「二河白道図」と「早来迎」です