一昨日の29日(月)、妻とサントリー美術館に出掛け、『遊びの流儀』展を観て来た。

一昨日の29日(月)、妻とサントリー美術館に出掛け、『遊びの流儀』展を観て来た。

展示冒頭に、この展示の概要が次の様に紹介されていた。《「遊びをせんとや生まれけむ」とは『梁塵秘抄』の有名な一節です。この展覧会は美術のテーマとなった「遊び」に着目し、双六やカルタ、歌謡やファッションなど、男女が熱中した楽しみごとの変遷をながめます。とくに近世初期の「遊楽図」における屈指の名品の数々が一堂にあつまり、暮らしと「遊び」とのかかわりを探るかつてない機会となります》と。

「遊びをせんとや生まれけむ」。いきなり私の大好きなフレーズが登場し嬉しくなった。この展示を通して、この国には昔から何と多くの遊びがあったかを知ると同時に、それら遊びを描いた名品観賞は実に楽しかった。特に海北友松の「琴棋書画図屏風」(重要文化財)と「婦女遊楽図屏風」(松浦屏風。国宝)は色鮮やかで美しいと思った。 ただ今日のブログではそれらのことはここまでにして、「松浦屏風」に登場する双六について書いておきたい。「松浦屏風」については2017/5/21のブログで「大和文華館へ」と題して、そこで観た「松浦屏風」に触れて、六曲一双屏風の右隻の右端に描かれた双六について書いていた。(写真右松浦屏風。下はその中の双六)

ただ今日のブログではそれらのことはここまでにして、「松浦屏風」に登場する双六について書いておきたい。「松浦屏風」については2017/5/21のブログで「大和文華館へ」と題して、そこで観た「松浦屏風」に触れて、六曲一双屏風の右隻の右端に描かれた双六について書いていた。(写真右松浦屏風。下はその中の双六)

そこで私は「双六は今でこそ正月の子供の遊びに変わってしまったが、・・・」と書いていたがそれは大きな間違いだと気付かされた。

江戸時代には既に双六には、盤双六と絵双六と呼ばれる2つの双六があったらしい。絵双六はサイコロを振って出た数だけ駒を前に進め、上がりを目指すゲームで、現在でも数人で遊ばれている。 盤ゲームこそ「松浦屏風」にも今回の展示にも登場した遊びで、絵画に登場するだけでなく、ゲーム盤も展示されていた。そのゲームは平安時代には賭事に使われ、平安人が熱中し過ぎて、何度も禁止令が出たらしい。しかし面白いものはお上がいくら禁止してもそう簡単には無くならかった。だから江戸時代まで遊びとして生き残り、絵画にも描かれた。ただ不思議なことに現在では殆ど遊びに使われていないらしい。

盤ゲームこそ「松浦屏風」にも今回の展示にも登場した遊びで、絵画に登場するだけでなく、ゲーム盤も展示されていた。そのゲームは平安時代には賭事に使われ、平安人が熱中し過ぎて、何度も禁止令が出たらしい。しかし面白いものはお上がいくら禁止してもそう簡単には無くならかった。だから江戸時代まで遊びとして生き残り、絵画にも描かれた。ただ不思議なことに現在では殆ど遊びに使われていないらしい。

展示途中で双六(盤双六)はバックギャモンと源流を同じくすると知って驚いた。盤双六とバックギャモンが同種とは!バックギャモンの詳しいルールは知らないが、そのボードを見たことがあり、有名な選手を知っていた。将棋の片上大輔七段である。又、少し本を読んで、ゲームは2人で争われ、毎回サイコロ2個を振るゲームで偶然に左右されるが、戦略が大事とも知った。(写真:今回展示されたもの。西洋双六盤とある。バックギャモンについては次回に)

展示途中で双六(盤双六)はバックギャモンと源流を同じくすると知って驚いた。盤双六とバックギャモンが同種とは!バックギャモンの詳しいルールは知らないが、そのボードを見たことがあり、有名な選手を知っていた。将棋の片上大輔七段である。又、少し本を読んで、ゲームは2人で争われ、毎回サイコロ2個を振るゲームで偶然に左右されるが、戦略が大事とも知った。(写真:今回展示されたもの。西洋双六盤とある。バックギャモンについては次回に)

今日の一葉:30日不忍池で撮影

一昨日の27日(土)は、恒例の隅田川花火大会の日だった。27日に大会を実施するか否か、大会本部は随分迷っただろうなと思う。それに対応するかのように、我がマンションの「隅田川花火鑑賞会」の実行委員長の私も大いに迷った。元凶は突然出現した台風6号だ。

一昨日の27日(土)は、恒例の隅田川花火大会の日だった。27日に大会を実施するか否か、大会本部は随分迷っただろうなと思う。それに対応するかのように、我がマンションの「隅田川花火鑑賞会」の実行委員長の私も大いに迷った。元凶は突然出現した台風6号だ。 懇親会には中国人やフランス人も含め、延べ40人以上の参加があった。管理人さんは即席の椅子を造ってくれた。小学生のいるお宅が4家族参加し、これで会場は凄く賑やかになった。生ビールは泡ばかりが出て不満だった。ピザと唐揚げは大人気だった。妻が自宅で作った焼きそばは携帯連絡が入ると私が取りにいった。これも好評だった。冷たいスイカを差し入れてくれるお宅もあった。(写真:急遽作られた懇親会会場)

懇親会には中国人やフランス人も含め、延べ40人以上の参加があった。管理人さんは即席の椅子を造ってくれた。小学生のいるお宅が4家族参加し、これで会場は凄く賑やかになった。生ビールは泡ばかりが出て不満だった。ピザと唐揚げは大人気だった。妻が自宅で作った焼きそばは携帯連絡が入ると私が取りにいった。これも好評だった。冷たいスイカを差し入れてくれるお宅もあった。(写真:急遽作られた懇親会会場) 広尾駅から公園に行くには「天現寺橋方面改札」利用がベストだった。そこから徒歩で5分足らずで公園入口(広尾口)に至る。その地点に立って台地側を眺めると、右手側に上っていく坂が南部坂で、左手側に伸びているのが木下坂だ。この地は、江戸時代盛岡藩主南部美濃守の屋敷だったことから、右手南側の坂は南部坂と呼ばれ、左手北側の坂は、坂の途中に大名木下備中守の屋敷があったことから名付けられたそうな。その二つの坂に挟まれるようにして公園はある。(写真:南部坂)

広尾駅から公園に行くには「天現寺橋方面改札」利用がベストだった。そこから徒歩で5分足らずで公園入口(広尾口)に至る。その地点に立って台地側を眺めると、右手側に上っていく坂が南部坂で、左手側に伸びているのが木下坂だ。この地は、江戸時代盛岡藩主南部美濃守の屋敷だったことから、右手南側の坂は南部坂と呼ばれ、左手北側の坂は、坂の途中に大名木下備中守の屋敷があったことから名付けられたそうな。その二つの坂に挟まれるようにして公園はある。(写真:南部坂) 入口にはこの公園の由来と特色が大凡次の様に書かれていた。

入口にはこの公園の由来と特色が大凡次の様に書かれていた。

本園は都心にはまれな閑静な地で、丘陵から渓谷を下り池畔に至る地形の変化と、うっそうとした樹木など日本古来の林泉式の修景により、高雅な自然趣味の庭園となっています》と。

本園は都心にはまれな閑静な地で、丘陵から渓谷を下り池畔に至る地形の変化と、うっそうとした樹木など日本古来の林泉式の修景により、高雅な自然趣味の庭園となっています》と。  この地には外国の大使館が多い。東京には大使館は120以上あるそうだが、南麻布だけで40以上の大使館があるとか。それゆえ外国人の子どもが多い訳だ。麻布近辺では外国人居住者が20%とか。

この地には外国の大使館が多い。東京には大使館は120以上あるそうだが、南麻布だけで40以上の大使館があるとか。それゆえ外国人の子どもが多い訳だ。麻布近辺では外国人居住者が20%とか。 7月17日(水)に奈良学文化講座に参加した。その後輪投げ大会や高水三山縦走などがあり、書きそびれているうちに、この分野に詳しい妻が、とあるところでその感想を書いていた。なるほどそうだったかと思える内容で、今日はおんぶにだっこでそれをそのままこのブログに載せた。

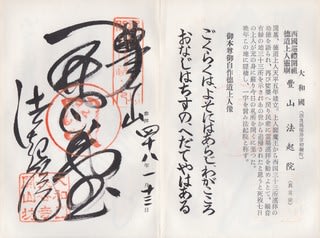

7月17日(水)に奈良学文化講座に参加した。その後輪投げ大会や高水三山縦走などがあり、書きそびれているうちに、この分野に詳しい妻が、とあるところでその感想を書いていた。なるほどそうだったかと思える内容で、今日はおんぶにだっこでそれをそのままこのブログに載せた。 2 聖地巡礼、西国観音巡礼となる。現在、一番青岸渡寺 結願華厳寺 だが、長谷寺が一番のルートもあったとか。そう言えば、昔巡った時に、長谷寺参道の近くに、「三十三所の巡礼を広めよ」と、閻魔王から言いつかった(

2 聖地巡礼、西国観音巡礼となる。現在、一番青岸渡寺 結願華厳寺 だが、長谷寺が一番のルートもあったとか。そう言えば、昔巡った時に、長谷寺参道の近くに、「三十三所の巡礼を広めよ」と、閻魔王から言いつかった( 3 縁起によると、この10m以上あるという観音像(現存は

3 縁起によると、この10m以上あるという観音像(現存は

御嶽駅(標高250m)→惣岳山(756m)→岩茸石山(793m)→高水山(759m)→軍畑駅(250m)と回り、13時過ぎに下山完了した。コースタイム4時間25分のところ、休息・昼食を入れて約5時間を要していた。

御嶽駅(標高250m)→惣岳山(756m)→岩茸石山(793m)→高水山(759m)→軍畑駅(250m)と回り、13時過ぎに下山完了した。コースタイム4時間25分のところ、休息・昼食を入れて約5時間を要していた。 まず個人的なことを記しておくと、最初の惣岳山までの登りは比較的順調だった。しかし高水山からの下山には足の爪先が靴に当たり痛かった。それに何度か足が攣りそうになった(”68”を忘れて来ていた!)。その両方で苦しんだ。日頃、坂の上り下りで訓練している積りだが、今回のように250m程度の一気登りは昨年の会津駒ヶ岳以来遠ざかっていた。脚力維持の努力が足りなかったと思い知らされた。鳥海山に向けてこの事前山行をやって良かったと思った次第。(写真:下は高水山山頂で)

まず個人的なことを記しておくと、最初の惣岳山までの登りは比較的順調だった。しかし高水山からの下山には足の爪先が靴に当たり痛かった。それに何度か足が攣りそうになった(”68”を忘れて来ていた!)。その両方で苦しんだ。日頃、坂の上り下りで訓練している積りだが、今回のように250m程度の一気登りは昨年の会津駒ヶ岳以来遠ざかっていた。脚力維持の努力が足りなかったと思い知らされた。鳥海山に向けてこの事前山行をやって良かったと思った次第。(写真:下は高水山山頂で)

高水山を含めこの三山を高水三山と呼ぶ。高水山が盟主的位置にあるのだろう。この縦走時に3つの寺社に出合った。惣岳山山頂には青渭神社が、高水山頂直下には常福院が、下っては高源寺があった。分けても常福院は真言宗安楽寺の末寺で、堂々とした山門を持ち、不動明王が祀られ、4月には獅子舞が奉納されるそうな。登山路には”八合目”などと書かれた石碑もあるほどだから、定期的にお参りに来る人も多数いるのだろう。この常福院が存する高水山こそ盟主と思った次第。(写真:常福院山門)

高水山を含めこの三山を高水三山と呼ぶ。高水山が盟主的位置にあるのだろう。この縦走時に3つの寺社に出合った。惣岳山山頂には青渭神社が、高水山頂直下には常福院が、下っては高源寺があった。分けても常福院は真言宗安楽寺の末寺で、堂々とした山門を持ち、不動明王が祀られ、4月には獅子舞が奉納されるそうな。登山路には”八合目”などと書かれた石碑もあるほどだから、定期的にお参りに来る人も多数いるのだろう。この常福院が存する高水山こそ盟主と思った次第。(写真:常福院山門)