8月28日(水)、“再任用更新拒絶”裁判の高裁判決があった。控訴棄却だった。

初めての経験だが、裁判長が6つの判決を同時に申し渡す瞬間を傍聴・目撃した。裁判名は4桁の番号で呼ばれ、「〇〇〇〇号控訴事件の控訴棄却・・・」、「〇〇〇〇号控訴事件の控訴棄却・・・」と続き、最後に“再任用更新拒絶”裁判の番号4007号が読み上げられ、固唾を飲んで判決に耳を傾けた結果が控訴棄却。秋吉仁美裁判長が担当する裁判は十把一絡げの様に、6つ判決が同時に申し渡されて閉廷。この間10分位。

この日、支援する会々員の私は判決文20部増し刷りする仕事を任されていた。判決が言い渡された後直ぐ、Mさんと2人、弁護士さんに付いて10数階に直行し、そこで判決文3部のうちの1部を貰い、虎ノ門にある印刷所に向かった。最近のコピー機は性能が優れ、ボタン設定で20部のコピーが両面印刷・ホチキス止めで仕上がって来た。急いで裁判所に戻り、裁判所内にある司法記者クラブでの記者会見を覗いた。壇上には原告3人と弁護士2人が並び、代表記者の質問に答えていた。私は遅れての到着だったが、原告3人の感想が聞けた。ただ翌日の東京新聞にはその記事は掲載されていなかった。

この日、支援する会々員の私は判決文20部増し刷りする仕事を任されていた。判決が言い渡された後直ぐ、Mさんと2人、弁護士さんに付いて10数階に直行し、そこで判決文3部のうちの1部を貰い、虎ノ門にある印刷所に向かった。最近のコピー機は性能が優れ、ボタン設定で20部のコピーが両面印刷・ホチキス止めで仕上がって来た。急いで裁判所に戻り、裁判所内にある司法記者クラブでの記者会見を覗いた。壇上には原告3人と弁護士2人が並び、代表記者の質問に答えていた。私は遅れての到着だったが、原告3人の感想が聞けた。ただ翌日の東京新聞にはその記事は掲載されていなかった。

15時からは弁護士会館内での報告集会。30名は参加しただろうか。ここでも原告3人の感想を聞けた。不当判決に怒りと悔しさが渦巻いていた。

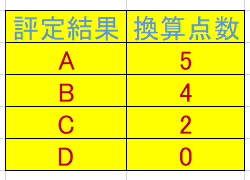

高裁審理の中で、それまでブラックボックスだった再任用選考の合格点・不合格点などが明らかにされた。推薦書・校長面接評定・副校長面接評定のA、B、C、Dは何れも5点満点の5・4・2・0点に換算され、その3つの合計点が10点以上が合格で、9点以下は不合格。この選考基準だと、推薦書が‘最高A(=5点)でも、15分間の校長・副校長による面接評価がC・Cならば合計点9点で不合格。現に元同僚小海さんはC・D・Dの、合計点2点で不合格。いくら推薦書点が最高のAでも、校長・副校長の一存で簡単に不合格となってしまうのだ。人一倍気合を入れて働く小海さん。教育に関する意見をハッキリ表明したかも知れない。それを根に持っての評価としか考えられない。彼自身も感想でもそう語っていた。(写真:再掲の換算点数表。)

高裁審理の中で、それまでブラックボックスだった再任用選考の合格点・不合格点などが明らかにされた。推薦書・校長面接評定・副校長面接評定のA、B、C、Dは何れも5点満点の5・4・2・0点に換算され、その3つの合計点が10点以上が合格で、9点以下は不合格。この選考基準だと、推薦書が‘最高A(=5点)でも、15分間の校長・副校長による面接評価がC・Cならば合計点9点で不合格。現に元同僚小海さんはC・D・Dの、合計点2点で不合格。いくら推薦書点が最高のAでも、校長・副校長の一存で簡単に不合格となってしまうのだ。人一倍気合を入れて働く小海さん。教育に関する意見をハッキリ表明したかも知れない。それを根に持っての評価としか考えられない。彼自身も感想でもそう語っていた。(写真:再掲の換算点数表。)

任命権者側の“裁量権”が一人歩きしている。年金支給年齢が引き上げられ、定年後の労働は必須となった今日、その裁量権の逸脱・濫用は許されない。東京都教育委員会の選考基準が裁量権の逸脱となっていないか否かを、具体的実例を前にして、慎重に審理すべきだったのだが、高裁判決はそこには全く触れないでの控訴棄却。

定年後も再任用教員として誠実に職務を遂行して来た3人にたいし、再任用の任期満了まで2ヶ月という直前になって唐突に何ら理由を示すこともせずの再任用不合格。これは裁量権を遥かに逸脱している。弱いものが最後に頼るのが司法。しかし、日本の司法は弱者の味方にはなっていないことを目の当たりにして暗澹たる思いだ。

展望ラウンジは久し振りだった。25階だけあって展望が素晴らしい。ラウンジは円形の造りで、完全一周出来ないのが残念だが、それでも都心部の殆どが見渡せる。実に多くの高層ビルが造られていて、名前の分からないビルもある。晴れていれば富士山や丹沢山塊も望めるのだが、

展望ラウンジは久し振りだった。25階だけあって展望が素晴らしい。ラウンジは円形の造りで、完全一周出来ないのが残念だが、それでも都心部の殆どが見渡せる。実に多くの高層ビルが造られていて、名前の分からないビルもある。晴れていれば富士山や丹沢山塊も望めるのだが、 遠くに江北橋が見える。緑濃きところは小石川植物園。眼下には小石川後楽園。新宿の高層ビル群と池袋のサンシャイン60の間には超高層ビルは無い。微かに私達が住むマンションも望めた。但し、このラウンジの目の前は再開発途上で、高層ビル建設されている。何階建てのビルか。高さが気に掛かってしまう。(写真:小石川後楽園)

遠くに江北橋が見える。緑濃きところは小石川植物園。眼下には小石川後楽園。新宿の高層ビル群と池袋のサンシャイン60の間には超高層ビルは無い。微かに私達が住むマンションも望めた。但し、このラウンジの目の前は再開発途上で、高層ビル建設されている。何階建てのビルか。高さが気に掛かってしまう。(写真:小石川後楽園)

再会場所はTさんが選んだ板前ごはん「音音」。明治通りを隔て「無印商品」の反対側のビル5階にあった。洒落た作りの廊下を通り、椅子席の個室に案内され、まづは生ビールで乾杯。

再会場所はTさんが選んだ板前ごはん「音音」。明治通りを隔て「無印商品」の反対側のビル5階にあった。洒落た作りの廊下を通り、椅子席の個室に案内され、まづは生ビールで乾杯。 話は当然在学中の数々や友達のことに及んだ。懐かしい話や楽しかった話題、恥ずかしい思い出も登場した。中でも彼女たちが2年生の時に行った修学旅行。最後の宿は厳島で、分宿となり、菅原さんと私が担任した2クラスが同じ宿で、添乗員も私達二人も寝坊したらしい。朝食終了が他の宿のクラスよりだいぶ遅くなり、出発も相当遅れた。私達はまったく忘れていたが、元生徒さんはそういったことは良く覚えているものらしい。

話は当然在学中の数々や友達のことに及んだ。懐かしい話や楽しかった話題、恥ずかしい思い出も登場した。中でも彼女たちが2年生の時に行った修学旅行。最後の宿は厳島で、分宿となり、菅原さんと私が担任した2クラスが同じ宿で、添乗員も私達二人も寝坊したらしい。朝食終了が他の宿のクラスよりだいぶ遅くなり、出発も相当遅れた。私達はまったく忘れていたが、元生徒さんはそういったことは良く覚えているものらしい。 妻は最近読んだ『天草島原一揆後を治めた代官鈴木重成』にいたく感心し、その読後感をブログに書い

妻は最近読んだ『天草島原一揆後を治めた代官鈴木重成』にいたく感心し、その読後感をブログに書い 玉川上水に関して、前回同様「基礎講座」のまとめを綴ることにする。(写真:水道歴史館のパンフレットより)

玉川上水に関して、前回同様「基礎講座」のまとめを綴ることにする。(写真:水道歴史館のパンフレットより) 玉川上水は多摩川を水源とし、羽村堰から取水される。羽村堰は多摩川の屈曲する地を選び、投渡堰と呼ばれる破壊堰(丸太や木の枝、砂利などで造られ、洪水時には堰を取り払うことが出来る)で水をせき止めて、左岸から上水堀に引き込んでいた。(写真右:現代の投渡堰。土木学会選奨土木遺産に認定されている)

玉川上水は多摩川を水源とし、羽村堰から取水される。羽村堰は多摩川の屈曲する地を選び、投渡堰と呼ばれる破壊堰(丸太や木の枝、砂利などで造られ、洪水時には堰を取り払うことが出来る)で水をせき止めて、左岸から上水堀に引き込んでいた。(写真右:現代の投渡堰。土木学会選奨土木遺産に認定されている)

〇玉川上水の構造

〇玉川上水の構造