今回の広重展では『名所江戸百景』は前期と後期に分かれ、全部で120図が展示されていた。内118図を初代広重が、1図を二代広重が描き、最後の1図に梅素亭玄魚の一覧表が添えられていた。

今回の広重展では『名所江戸百景』は前期と後期に分かれ、全部で120図が展示されていた。内118図を初代広重が、1図を二代広重が描き、最後の1図に梅素亭玄魚の一覧表が添えられていた。

私は、選ばれた“百景”は、安政時代の江戸の観光名所で、『百景』はそのガイドブックだと思う。今、その画集を見ると、まずはこの時代に庶民に人気のあったスポットを知ることが出来て、楽しくなる。その中に、私が中学時代までを過ごした目黒の名が登場する作品が5点、この数年よく出かける飛鳥山・王子の名が冠された図が6点登場し、さらには、日常的に散歩に出掛ける上野・千駄木・日暮里・関口なども多数姿を現す。『百景』は私にとって非常に身近に感じられる浮世絵集であり、ここに登場した場所には全て行ってみたいと、私を行動に駆り立てる源にもなっている。

安政の大地震が起こったのが1855(安政2)年。当時の江戸の人口100万人以上のうち、死者が4000人~10000人以上と推定される、幕末最大の天災だった。この名所絵は、その翌年の1856(安政3)年2月から1858(安政5)年10月にかけて制作されたそうな。図録の画の中に地震の痕跡が描かれていないかと目を凝らして見たがが、何も見当たらなかった。図録解説には、冊子『安政見聞誌』に地震で崩れた見付(江戸城を警護する城門)が描かれ、それは罪とされた影響があるのではと書かれていた。 『百景』には風景のみならず、多くの人物が登場してくる、生活や労働が描かれている。期せずして江戸時代にタイムスリップし、当時の庶民の楽しみや生活を知ることが出来る、それが一番楽しくもあり面白い。右の「日暮里諏訪の台」に見る如く、床几に腰かけて満開の桜を愛で、筑波山や日光連山を眺める人々の楽しみ方は今と大きくは変わっていない。

『百景』には風景のみならず、多くの人物が登場してくる、生活や労働が描かれている。期せずして江戸時代にタイムスリップし、当時の庶民の楽しみや生活を知ることが出来る、それが一番楽しくもあり面白い。右の「日暮里諏訪の台」に見る如く、床几に腰かけて満開の桜を愛で、筑波山や日光連山を眺める人々の楽しみ方は今と大きくは変わっていない。

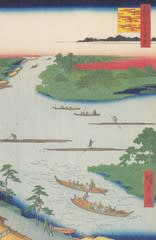

江戸が水の町であったことも良く分かる。水郷江戸。例えば、下の「中川口」には、水量豊かな、新川・中川・小名木川が描かれている。

展示会の最後を飾る画が「王子装束ゑの木大晦日の狐火」。前期も後期も最終場面に配置されていた。両期ともに展示されていた画は僅か5枚で、その中の1枚。これ以外の画とは明らかに違うことが判る。「大晦日の夜半に榎木に集まってきた狐たち」は語り継がれてきた伝説・民話にしろ、現実ではない。現存する風景を描いて来た広重異色の作品を、最後に登場させた意図は何だろうか?ともあれ、私が今年元旦に見た狐の行列の”原型”が最後に登場し、記憶に強く刻まれた「広重展」だった。

展示会の最後を飾る画が「王子装束ゑの木大晦日の狐火」。前期も後期も最終場面に配置されていた。両期ともに展示されていた画は僅か5枚で、その中の1枚。これ以外の画とは明らかに違うことが判る。「大晦日の夜半に榎木に集まってきた狐たち」は語り継がれてきた伝説・民話にしろ、現実ではない。現存する風景を描いて来た広重異色の作品を、最後に登場させた意図は何だろうか?ともあれ、私が今年元旦に見た狐の行列の”原型”が最後に登場し、記憶に強く刻まれた「広重展」だった。

(明後日より帯広に行って来ます。ブログ再開は7月5日以降の予定)

4月30日(土)と6月6日(月)の2度、サントリー美術館へ出掛け「原安三郎コレクション 広重ビビッド」と銘打った広重展を観て来た。財界で活躍した原安三郎氏が収集したコレクションが前期・後期併せて、228画展示されていた。

4月30日(土)と6月6日(月)の2度、サントリー美術館へ出掛け「原安三郎コレクション 広重ビビッド」と銘打った広重展を観て来た。財界で活躍した原安三郎氏が収集したコレクションが前期・後期併せて、228画展示されていた。

この企画、第1章では”全点初公開”となる『六十余州名所図会』が70図、第2章で『名所江戸百景』が前期・後期の入れ替えで、合計120図展示されていた。この二つ揃物は、貴重な「初摺」の、なかでも特に早い時期のもので、国内にも僅かしか存在しないものとか。更には現地取材を行い撮影した写真との比較まで出来るように組み立てられていた。

第3章では北斎の「千絵の海」10図の全てが登場し、最終章では国芳の浮世絵まで加えられていた。

『六十余州名所図会』は、広重が晩年に手掛けた揃物(そろいもの)で、五畿七道の68州のすべて州から一つの名所を選び(武蔵と江戸は別もの)69図+目録を加えた70図。ただ広重は必ずしも現地まで出向いたのではなく、『山水奇観』(著:淵上旭江)などかの図から換骨奪胎して、臨場感溢れる場面に仕上げています、と図録では説明がされていた。 展示会の冒頭を彩っていたと記憶しているのが、右の「阿波 鳴門の風波」である。私にもこの図の凄さが感じ取れた。舟に乗り間近で渦潮を見物しているようだ。渦潮の流れに沿って藍色のぼかしが施されている。徳島生まれの原氏が、出身地徳島の図に格別な思いを抱いていたのみならず、藍玉を扱う商家の生まれ故、藍色に鋭敏な色彩感覚を持っていたことが窺われるとは、これまた図録からの受け売り。

展示会の冒頭を彩っていたと記憶しているのが、右の「阿波 鳴門の風波」である。私にもこの図の凄さが感じ取れた。舟に乗り間近で渦潮を見物しているようだ。渦潮の流れに沿って藍色のぼかしが施されている。徳島生まれの原氏が、出身地徳島の図に格別な思いを抱いていたのみならず、藍玉を扱う商家の生まれ故、藍色に鋭敏な色彩感覚を持っていたことが窺われるとは、これまた図録からの受け売り。

とまれ、「阿波 鳴門の風波」の冒頭展示は原氏へのオマージュと見た。(右図)

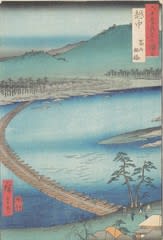

広重の画を観て嬉しいのは自分の行ったことのある土地の絵が登場するときだ。私は沖縄を最後として、都道府県の全てに行っているが、その私が見た風景は、最北端の陸奥「松島風景・・・」をはじめとして、三河「鳳来寺 山麓」、伊豆「修善寺 湯治場」、相模「江の島 岩屋の口」、下総「銚子の浜 外浦」などなど16図ほどあった。 当然のことながら、私の見た風景とは全く違う景色画。購買層や観客を意識してか、近景はクローズアップされ、遠景は小さく描き込むなどの誇張も変形も施された風景が描かれているだろう。この時代に生まれ、この様な風景を見てみたかったと思える浮世絵が数々あった。『六十余州』の中では、特に日本海側の越中「富山船橋」と丹後「天橋立」の前では飽かず長時間佇んでしまった。『江戸名所図会』については次回に。(写真:右図は「富山船橋」。左下は「天橋立」)

当然のことながら、私の見た風景とは全く違う景色画。購買層や観客を意識してか、近景はクローズアップされ、遠景は小さく描き込むなどの誇張も変形も施された風景が描かれているだろう。この時代に生まれ、この様な風景を見てみたかったと思える浮世絵が数々あった。『六十余州』の中では、特に日本海側の越中「富山船橋」と丹後「天橋立」の前では飽かず長時間佇んでしまった。『江戸名所図会』については次回に。(写真:右図は「富山船橋」。左下は「天橋立」)

昨日、帯広に住む息子夫婦に女児が誕生し、私達は名実ともにおじいちゃんとおばあちゃんになった、いや、なれた。最初にして、多分最後の孫の誕生で、私はあと3ヶ月で後期高齢者。送られて来た写真を見ると、孫は見た事のある顔だった。

今年3月に息子からの電話で、やよいちゃんが妊娠したことを告げられ、出産予定日が7月11日頃と知った。それはあり得ないことと思っていたから、正直ビックリした。帯広は、二人だけでの生活なので、出産・退院後の手助けに行こうと、7月中旬の帯広行を考え始めた。併せて、夏に息子と二人で登る予定だった”まぼろしの日本百名山”と言われているニペソツ山は断念した。

帯広には最近では海の日前後に、千歳経由で出掛けていた。それを数日早め、直接、空路帯広を目指すことにした。鉄道予約は私の担当だが、宿予約は妻の得意分野。彼女はネットで調べ、7月17日出発の、3泊4日帯広ホテル泊+往復航空券を5万円余りで購入。4ヶ月前の”早割”ゆえ比較的安かった。

しかし、出産までが大変だった。あるときは帝王切開を考えねばならなくなったり、あるときはまた、予定日を大幅に早めての出産を覚悟しなければならなくなり、その都度、旅行計画の変更を思案。

紆余曲折を経て、帯広行を7月1日~4日に変更し、ホテル3泊+往復航空券を54500円で購入。出産を今か今かと気を揉んで待っている日々が1週間以上続いての出産。母子ともに元気と聞いてホットしたところ。偶然にも退院の日に、私達は帯広着となるので、家事等の手助けにはベストの時を選んだこととなった。6月3日の、高尾山薬王院で願掛けのご利益かも知れない。

(付記:5月頃、帝王切開の可能性ありと聞き、我が身に降りかかると“帝王切開”とは気になる語句で妙な表現に思え、直ぐにネット調べた。「誤訳をそのまま使っている説」など諸説があり、真相は闇の中だった)

昨日の6月22日、第24回参院選が公示された。

今回の選挙の特徴は、制度的には18歳以上に選挙権が与えられたこと、政党問題では1人区32の全ての選挙区で野党共闘が実現したことだと思う。

政策的には政権党と共闘野党の間では、アベノミクスの評価や原発再稼働問題など争点は多々あるが、私は安倍政権が与党で3分の2以上の議席を確保すれば、改憲を発議しようとしている点を最大の争点と捉えたい。首相自らもそう語っている。

更にはもう一つは、同じ政党が長いこと政権の座にいることは政治の腐敗を生みやすい。政権交代こそが政治内部への大きいチェック機能を働く。その点をも考慮して投票したい。その意味では、それを少しでも可能にした野党共闘の担い手の4野党に感謝している。

さて以下に綴るのは、上の述べた“高度”な政治的問題ではない。微に入り細入る、うがった問題である。選挙ポスターが一夜にして変わったのである。公示前までは3行×9=27人分の貼る箇所が用意された掲示板だった。6月22日の早朝、豊島区巣鴨駅付近を散策中に掲示板を見ると、左端に31・32・33番の掲示が増えていることに気が付いた。一瞬違和感を抱き、これは候補者数の読みを誤ったなと思い、更に、何故28・29・30番が“欠番”なのか不思議に感じた。(写真:貼られる部分が左端に増えた)

さて以下に綴るのは、上の述べた“高度”な政治的問題ではない。微に入り細入る、うがった問題である。選挙ポスターが一夜にして変わったのである。公示前までは3行×9=27人分の貼る箇所が用意された掲示板だった。6月22日の早朝、豊島区巣鴨駅付近を散策中に掲示板を見ると、左端に31・32・33番の掲示が増えていることに気が付いた。一瞬違和感を抱き、これは候補者数の読みを誤ったなと思い、更に、何故28・29・30番が“欠番”なのか不思議に感じた。(写真:貼られる部分が左端に増えた) 文京区の富士神社に戻って来て掲示板を見ると全く同様だった。管轄の文京区選挙管理委員会へ問い合わせると、欠番ではなくて、掲示板の右端に、上から順に30・29・28番と振り当ててあるとの説明だった。再度駒込神社に行ってみると、小文字で番号が書かれていた。その場所には投票日などの情報が書かれている。その上にポスターが貼られる可能性もあるのだ。貴重な情報が蔭に隠れてしまう様なことで良いのだろうかと思った。実際、東京都選出の選挙区には昨日現在で29人が立候補している。(写真:この部分が上から30・29・28番)

文京区の富士神社に戻って来て掲示板を見ると全く同様だった。管轄の文京区選挙管理委員会へ問い合わせると、欠番ではなくて、掲示板の右端に、上から順に30・29・28番と振り当ててあるとの説明だった。再度駒込神社に行ってみると、小文字で番号が書かれていた。その場所には投票日などの情報が書かれている。その上にポスターが貼られる可能性もあるのだ。貴重な情報が蔭に隠れてしまう様なことで良いのだろうかと思った。実際、東京都選出の選挙区には昨日現在で29人が立候補している。(写真:この部分が上から30・29・28番)

豊島区と文京区が同じ状態だったので「これは東京都選挙管理委員会からの指示や連絡があったのですか」と私が尋ねると、そうですとの返事。舛添問題の影響が選挙管理委員会の不手際に及んだのだろうかなどと、あらぬ疑いを抱いてしまった。

(この部分にポスターが貼られる可能性あり)

舛添問題に絡んで、参院選での私の判断基準を追加したい。舛添問題は“中悪”を叩いて巨悪を見逃した問題ではないか。現在のマスコミは政治的地盤や社会的基盤が弱い相手とみると思いっ切り叩きに入る。舛添は辞職に追い込まれ、都民もそれに一応の満足はした。しかし政治資金問題で検察不起訴となった人物がいる。その点から見れば“ガス抜き”とも見える。政治資金問題にも大胆にメスを入れ、国民の前に情報を明らかに示してくれる政治勢力や個人の登場への願望も込めて、7月10日には投票に行きたい。

巨大な爆発音を聞いた村人たちは豪雨の中、海に駆けつける。薄明りを照らして、彼らが見たものは岩礁に打ち上げられた多数の死者だった。ここから村人たちの必死の救出活動が始まる。真っ暗な海に潜ってまでの救出。生きていると分かった乗組員を板に乗せ、あるいは担いでの、激しく降る雨をついての運搬作業。暖が不足する状況下、凍死しそうな乗組員を自らが裸になり肌と肌を合わせて体を温めてあげる。

巨大な爆発音を聞いた村人たちは豪雨の中、海に駆けつける。薄明りを照らして、彼らが見たものは岩礁に打ち上げられた多数の死者だった。ここから村人たちの必死の救出活動が始まる。真っ暗な海に潜ってまでの救出。生きていると分かった乗組員を板に乗せ、あるいは担いでの、激しく降る雨をついての運搬作業。暖が不足する状況下、凍死しそうな乗組員を自らが裸になり肌と肌を合わせて体を温めてあげる。

日本側の主人公は志摩大島で診療所を開く、“赤ひげ”のような村医(写真左。内野聖陽)と、看護助手で、海で婚約者を亡した女性ハル(写真右。忽那汐里)。 村医が治療活動の中心となった。ハルの蘇生作業によって命を吹き返したのがムスタファ大尉。村人達は旗図を示し、遭難船がトルコと知る。炊き出しも開始し、貴重な鶏を提供し調理もした。(写真:懸命の治療をする村医者とハル)

村医が治療活動の中心となった。ハルの蘇生作業によって命を吹き返したのがムスタファ大尉。村人達は旗図を示し、遭難船がトルコと知る。炊き出しも開始し、貴重な鶏を提供し調理もした。(写真:懸命の治療をする村医者とハル)

生きながらえてしまったムスタファ大尉は茫然自失。生きながらえたことを悔やむことともなり、一人断崖の上から海を眺め、涙を流す。その姿を見つめ心痛めるハル。傷心のムスタファ大尉を気遣ううちに、言葉が通じない二人の間に徐々に心と心が通い始める。

生きながらえてしまったムスタファ大尉は茫然自失。生きながらえたことを悔やむことともなり、一人断崖の上から海を眺め、涙を流す。その姿を見つめ心痛めるハル。傷心のムスタファ大尉を気遣ううちに、言葉が通じない二人の間に徐々に心と心が通い始める。

村人総出の救助活動によって遭難した者のうち生存者69名。死者・行不明者は500名を超えた。故国を遠く離れた場所で亡くなった全ての仏さんに棺桶を用意しようと努力する村長(笹野高史)。葬儀は滞りなく行われた。(写真:茫然自失の大尉) 数日を経てドイツの軍艦到着。怪我の具合と治療の内容を詳細に記録したものを村医は乗組員に託した。数日間であったが気心も知れ、別れを惜しみ涙を流す村人と乗組員。船出の時に“夕空晴れて秋風吹く~~”と子供達が歌う。村人総出で大きく手を振っての涙の別れ。この場面では私も泣けた。トルコ人が深い感銘と感謝の念を強く抱いたことがよく分かる場面だ。しかしこの船にムスタファ大尉は乗船できなかった。行方不明者の確認と遺留品の回収の記録の為だった。(写真:ドイツ軍艦)

数日を経てドイツの軍艦到着。怪我の具合と治療の内容を詳細に記録したものを村医は乗組員に託した。数日間であったが気心も知れ、別れを惜しみ涙を流す村人と乗組員。船出の時に“夕空晴れて秋風吹く~~”と子供達が歌う。村人総出で大きく手を振っての涙の別れ。この場面では私も泣けた。トルコ人が深い感銘と感謝の念を強く抱いたことがよく分かる場面だ。しかしこの船にムスタファ大尉は乗船できなかった。行方不明者の確認と遺留品の回収の記録の為だった。(写真:ドイツ軍艦)

(子供たちは『故郷の空』を歌った) (葬儀が行われた)

ドイツ軍艦が去ったあと、村人が遺留品を盗んだと勘違いして村役場に怒鳴り込むムスタファ。実は村人達は回収品を丁寧に洗い、きれいにしていたのだ。ここで村医は大尉に語る「たとえ1日でも漁に出なければこの村の人々はその日の食い物にも困る。それでも漁を休んで、今も海の中を探し続けている。誰かに言われたわけじゃない!!村人にとって当たり前のことなんだ。ハルは婚約者を海で失い人工呼吸をするのも怖かったのだが、勇気を奮ってお前を助けたのだ」と。大尉はハルが命の恩人と知り、英語でハルに「君のことを忘れないだろう」と語る。

大尉が帰国する日、村医と大尉は海を臨む高台に立っていた。村医は大尉に語り掛ける「この島には海難者が辿り着くことが多い。私は4年前この村にやってきて、村人たちが命を懸けて遭難者を助ける姿を見た。その姿に俺は救われた。俺が守りたいのはこの村の真心だ」と。映画冒頭で大尉が「私を待っていた真心」と語った真心が明らかになる。村人に深々と首を垂れて、ムスタファ大尉も去っていった。

その時から95年が去り、エルトゥールル号遭難事故は忘れられかけていた。

しかし運命が・・・。1985年、イラン・イラク戦争勃発。結果として、日本からの救援機は一機も飛ばなかった。トルコ政府の尽力で日本人210数名がイラン脱出。トルコが親日的という理由もあったが、語り継がれてきたエルトゥールル号の事件が背景にあった。

映画はフィクションではあるが、その基になったのは歴史的事実。私は歴史の一コマを知らなかった。日本・トルコ修好125年を記念して”奇蹟の脱出劇”は映画化された。