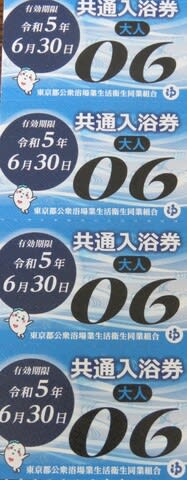

6月2日に有効期限が令和5年6月30日までの「共通入浴券」(右写真)を購入した。これにはちょっとした理由(わけ)があった。

6月2日に有効期限が令和5年6月30日までの「共通入浴券」(右写真)を購入した。これにはちょっとした理由(わけ)があった。

5月も末のある朝、ラジオ体操終了後に“ひげじい”こと米山さんから「この入浴券、期限までに使いきれないから、代わりに使って」と共通入浴券1枚を有難く頂戴した。この券は都内のほぼ全ての銭湯で利用できる入浴券だった。早速ご近所の銭湯へ行こうとして、ちょっと待てよと思った。文京区の銭湯へなら「シニア入浴カード」を持っているので100円で入浴できる。文京区以外の銭湯を利用するならば現在は480円が必要なはず。それならば他区の銭湯でこの入浴券を使用したほうがより有効な利用になるはずだと思った。ならば荒川区小台手前にある「梅の湯」へ行こうと、5月28日の午後「梅の湯」に出掛けていった。

荒川土手サイクリングに出掛ける度に、「旧小台通り」を通る。その通り沿いに小奇麗な銭湯を見かけた。梅の湯という名の風呂屋さんで、ネットで高評価の銭湯。密かに何時かは行こうと思っていたが、コロナ禍の下なかなかチャンスが巡ってこなかった。しかし、今年の5月、頃は良しと見て“ひげじい”から頂いた入浴券を持って出掛けたのだ。その居心地の良さに惚れた。これは週に1回は通おうと思い、それならばと「共通入浴券」を購入するに至ったのだ。

荒川土手サイクリングに出掛ける度に、「旧小台通り」を通る。その通り沿いに小奇麗な銭湯を見かけた。梅の湯という名の風呂屋さんで、ネットで高評価の銭湯。密かに何時かは行こうと思っていたが、コロナ禍の下なかなかチャンスが巡ってこなかった。しかし、今年の5月、頃は良しと見て“ひげじい”から頂いた入浴券を持って出掛けたのだ。その居心地の良さに惚れた。これは週に1回は通おうと思い、それならばと「共通入浴券」を購入するに至ったのだ。

昨年までは10枚綴りの入浴券は4,400円で購入出来たが、今年から4,500円に値上げされた。現在480円の入浴料金を450円で入浴できるのだからそれでもお得だ。(都内の銭湯料金は500円に値上げされるらしい)

初めての入浴時には往きは自宅から45分ほど歩いて行った。 2階が銭湯になっていて、風呂は、写真の奥からサウナ・水風呂・高濃度水素風呂・普通湯・ジャグジー・薬湯と続く。屋外に出ると露天に寝湯、と多種類の入浴設備が用意されている。サウナは1度に3名までだが無料。壁絵などはないが清潔感溢れる銭湯が気にいった。

2階が銭湯になっていて、風呂は、写真の奥からサウナ・水風呂・高濃度水素風呂・普通湯・ジャグジー・薬湯と続く。屋外に出ると露天に寝湯、と多種類の入浴設備が用意されている。サウナは1度に3名までだが無料。壁絵などはないが清潔感溢れる銭湯が気にいった。

創業は昭和26年という老舗だが、2016年9月にリニューアルし、建物は綺麗で新しい施設。目玉は「高濃度水素風呂」。お湯に高濃度の水素が溶け込ませてあり、アンチエイジングや血糖値抑制など、美容と健康に良いとのこと。温度設定が40°なのでついつい長湯してしまう。ネットには1ヶ月間の薬湯の様子が書き籠れていることも嬉しい。

帰りは都バス利用で駒込病院まで戻ってきた。用事がなければ毎週水曜日に出掛け、往きか帰りのどちらか片道はバスを利用している。ここは朝湯もやっていることを知って今度は朝湯へと思っていたら・・・。 実は北区の「殿上湯」も朝湯(8時~12時)を再開したことを知り、共通入浴券を利用してこちらへも行ってみた。この銭湯の特徴は地下135mから汲み上げる井戸水と備長炭が使用されているので体が芯から温まる感じがする。6月10日(日)は“どくだみ湯”と知り、10日朝出掛けた。寝湯に浸かり長時間過ごした。多分10年振りの入浴だったと思う。

実は北区の「殿上湯」も朝湯(8時~12時)を再開したことを知り、共通入浴券を利用してこちらへも行ってみた。この銭湯の特徴は地下135mから汲み上げる井戸水と備長炭が使用されているので体が芯から温まる感じがする。6月10日(日)は“どくだみ湯”と知り、10日朝出掛けた。寝湯に浸かり長時間過ごした。多分10年振りの入浴だったと思う。

草津亭を探そうと駒込神明町を何度か歩いのだが、最終的に辿り着いたのは駒込蓬莱町だった。駒込蓬莱町は1966年の住居表示変更後は向丘2丁目となった。目指す場所に行く前に区立図書館のHPに「駒込蓬莱町」で検索すると『蓬莱町だより』がヒットし、借りてきて読んだ。

草津亭を探そうと駒込神明町を何度か歩いのだが、最終的に辿り着いたのは駒込蓬莱町だった。駒込蓬莱町は1966年の住居表示変更後は向丘2丁目となった。目指す場所に行く前に区立図書館のHPに「駒込蓬莱町」で検索すると『蓬莱町だより』がヒットし、借りてきて読んだ。 そこには前回のブログに書いた事柄以外で以下のようなことも書かれていた。

そこには前回のブログに書いた事柄以外で以下のようなことも書かれていた。 最初に訪れた時は郁文館の裏手に回った。そこには「夏目漱石旧居跡」で、猫の像が2匹鎮座していた。その横にあった、蓬莱町の地図には郁文館と六番地が書かれていた。この地図を頼りに郁文館の前辺りを探索したが、明治の頃の建物の痕跡は殆ど残っていなかったが、古びた門構の中を除くと右と下の写真の様な景色が見られた。まあこの辺に草津温泉場はあったのだろうと一応の満足をして帰って来たのだった。

最初に訪れた時は郁文館の裏手に回った。そこには「夏目漱石旧居跡」で、猫の像が2匹鎮座していた。その横にあった、蓬莱町の地図には郁文館と六番地が書かれていた。この地図を頼りに郁文館の前辺りを探索したが、明治の頃の建物の痕跡は殆ど残っていなかったが、古びた門構の中を除くと右と下の写真の様な景色が見られた。まあこの辺に草津温泉場はあったのだろうと一応の満足をして帰って来たのだった。

そこから「塩湯」へ寄った。建物には「創業100年」と書かれた看板が張られていた。大正5(1916)年からの開業とは大したもんだ。

そこから「塩湯」へ寄った。建物には「創業100年」と書かれた看板が張られていた。大正5(1916)年からの開業とは大したもんだ。

以前(2011/12/19)のブログにも書いたが、「ふくの湯」がリニュアルオープンする際に私はその制作実演を見ていた。絵師3人とは丸山清人さん・中島盛夫さん・勝海麻衣さんの3人で、丸山さんは中島さんの、中島さんは勝海さんの師匠に当たる。(写真:朝日新聞より。当日の中島さん)

以前(2011/12/19)のブログにも書いたが、「ふくの湯」がリニュアルオープンする際に私はその制作実演を見ていた。絵師3人とは丸山清人さん・中島盛夫さん・勝海麻衣さんの3人で、丸山さんは中島さんの、中島さんは勝海さんの師匠に当たる。(写真:朝日新聞より。当日の中島さん)

6月27日のラジオ体操時に”ひげじい”から亀の湯が6月30日をもって廃業すると聞いて焦った。廃業前に、懐かしい

6月27日のラジオ体操時に”ひげじい”から亀の湯が6月30日をもって廃業すると聞いて焦った。廃業前に、懐かしい 結婚後直ぐに住んだのが北区西ヶ原。2年で駒込へ引っ越して来た。どちらも自宅にお風呂はあったが、開放的で大きい風呂が好きな私は、直ぐに銭湯を捜し、

結婚後直ぐに住んだのが北区西ヶ原。2年で駒込へ引っ越して来た。どちらも自宅にお風呂はあったが、開放的で大きい風呂が好きな私は、直ぐに銭湯を捜し、 その少し前に、御徒町駅付近に朝6時から営業の「燕湯」があることを知った。その道では有名な銭湯らしかったが私は知らなかった。

その少し前に、御徒町駅付近に朝6時から営業の「燕湯」があることを知った。その道では有名な銭湯らしかったが私は知らなかった。 ひと風呂浴びた後、建物を見ると「登録有形文化財」とあった。この日は帰宅を急ぎ、落ち着いて入浴できなかったので6月3日(日)は

ひと風呂浴びた後、建物を見ると「登録有形文化財」とあった。この日は帰宅を急ぎ、落ち着いて入浴できなかったので6月3日(日)は