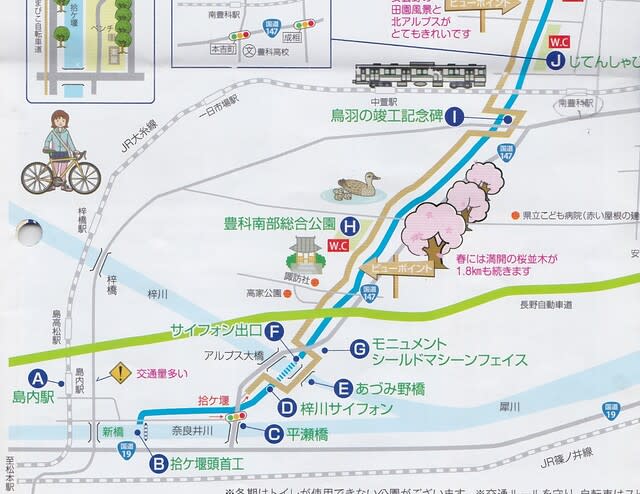

4月17日(日)から『東急ハーベストクラブ蓼科』に1泊してきた。実は先々週『VIALA熱海伊豆山』に宿泊した際、今まで溜めておいたポイントで宿泊チケット3千円券が貰えた。有効期限のあるもので、妻曰く「私は何とかなるから貴方ひとりで行ってきなさいよ」と。一方、安曇野に住むカミニートさんからは「拾ヵ堰はソメイヨシノが満開で、常念岳は残雪がたっぷりです」とのメールが来ていた。病弱の妻をひとり置いて出掛けるのは心苦しかったが、言葉に甘えて蓼科のハーベストに1泊し、安曇野の「拾ヶ堰」沿いを歩くことにしたのだった。 朝7時新宿発「あずさ1号」に乗車し、松本で大糸線に乗り換え「南豊科」着10時12分。拾ヶ堰沿いにある「じてんしゃひろば」と呼ばれる絶好のビューポイントを目指した。この日は快晴で、行く途中でも、安曇野の田園風景を前景にして北アルプスの山並みがはっきりと見渡せた。(写真:孤高として聳える常念岳。拾ヶ堰の地図は最下段に掲示)

朝7時新宿発「あずさ1号」に乗車し、松本で大糸線に乗り換え「南豊科」着10時12分。拾ヶ堰沿いにある「じてんしゃひろば」と呼ばれる絶好のビューポイントを目指した。この日は快晴で、行く途中でも、安曇野の田園風景を前景にして北アルプスの山並みがはっきりと見渡せた。(写真:孤高として聳える常念岳。拾ヶ堰の地図は最下段に掲示)

駅から徒歩25分ほどで「じてんしゃひろば」に到着。平成橋からは拾ヶ堰と、その延長線に残雪たっぷりの常念岳が望めた。ソメイヨシノは残念ながら見頃を過ぎていが、サクラソウが風景に色添えを与えていた。カミニートさんに見せてもらった写真で初めてここの風景を知り早や5年、是非訪れたと思っていた場所。コロナ禍があり5年もの歳月が流れてしまったが、満足感がこみ上げて来た。(写真:平成橋からの眺め。それにしても川が山側へ流れる不思議)

駅から徒歩25分ほどで「じてんしゃひろば」に到着。平成橋からは拾ヶ堰と、その延長線に残雪たっぷりの常念岳が望めた。ソメイヨシノは残念ながら見頃を過ぎていが、サクラソウが風景に色添えを与えていた。カミニートさんに見せてもらった写真で初めてここの風景を知り早や5年、是非訪れたと思っていた場所。コロナ禍があり5年もの歳月が流れてしまったが、満足感がこみ上げて来た。(写真:平成橋からの眺め。それにしても川が山側へ流れる不思議)

蛇足ながら「拾ヶ堰」について改めて簡単に触れて置きたい。

蛇足ながら「拾ヶ堰」について改めて簡単に触れて置きたい。

①開削は文化13(1816)年。計画から開削工事まで推進の主力は農民で、3ヶ月間で完成。

②取水は奈良井川からで、烏川に合流するまでの長さ15km、標高570m地点を、1kmで30cm下がるほどの緩やかな流れ。

③いまだ農業用水として利用され、流域の10ヶ村を潤しているので『拾ヶ堰』と名付けられた。現在も850haの水田を潤している。 さて、じてんしゃひろばを後にして、一路上流にある「梓川サイホン」を目指し「あづみ野やまびこ自転車道」を進んだ。そこまでの約4kmは、左手に安曇野の田園風景が拡がり、振り返れば北アルプス。直ぐ傍を滔々と拾ヵ堰が流れる。春たけなわの信濃路は日本でも有数の美しい風景だ。

さて、じてんしゃひろばを後にして、一路上流にある「梓川サイホン」を目指し「あづみ野やまびこ自転車道」を進んだ。そこまでの約4kmは、左手に安曇野の田園風景が拡がり、振り返れば北アルプス。直ぐ傍を滔々と拾ヵ堰が流れる。春たけなわの信濃路は日本でも有数の美しい風景だ。

実は奈良井川と安曇野の間に梓川が流れている。奈良井川から取水した拾ヵ堰は梓川を越さなければならない。2019/12/5のブログに書いたように、拾ヵ堰完成当時は梓川を横断水路で横切っていたが、堰完成後ほぼ100年を経た1920(大正9)年に初代地下水路(サイフォン)が造られた。更に1998(平成10)年に新サイホンが完成した。その景色は是非見たいと思っていたものの一つ。(写真右がサイホンの終点。梓川を潜り抜けてきた流水の出口)

実は奈良井川と安曇野の間に梓川が流れている。奈良井川から取水した拾ヵ堰は梓川を越さなければならない。2019/12/5のブログに書いたように、拾ヵ堰完成当時は梓川を横断水路で横切っていたが、堰完成後ほぼ100年を経た1920(大正9)年に初代地下水路(サイフォン)が造られた。更に1998(平成10)年に新サイホンが完成した。その景色は是非見たいと思っていたものの一つ。(写真右がサイホンの終点。梓川を潜り抜けてきた流水の出口) 開削の立役者「シールドマシーンフェイス」が現物展示されていた。梓川の厳しい土質条件下、河床直下12m、右岸から左岸までの353mを刃口交換なしに掘り進み貫通させた機械の最前部だ。(写真下がサイホンの始点。ここから梓川を潜ることになる)

開削の立役者「シールドマシーンフェイス」が現物展示されていた。梓川の厳しい土質条件下、河床直下12m、右岸から左岸までの353mを刃口交換なしに掘り進み貫通させた機械の最前部だ。(写真下がサイホンの始点。ここから梓川を潜ることになる)

自転車と歩行者様に造られた「あずみ野橋」を渡り、終点の取水口を目指したが、実はそこからの距離2kmが長く感じられた。気温は25度を超えていただろうか、汗ばむ陽気にどっと疲れが出てきた。梓川と比較して奈良井川の水流は豊かだった。こちらからの取水が成程と思えた。

自転車と歩行者様に造られた「あずみ野橋」を渡り、終点の取水口を目指したが、実はそこからの距離2kmが長く感じられた。気温は25度を超えていただろうか、汗ばむ陽気にどっと疲れが出てきた。梓川と比較して奈良井川の水流は豊かだった。こちらからの取水が成程と思えた。

2019年11月に初めて拾ヶ堰を訪れた時は下流をサイクリングした。今回は上流部を徒歩で進み、これで拾ヵ堰全流路を歩いたことになる。

開削以来200年間もの長き年月を拾の村は緊密な協力で助け合ってきた。それこそがこの地方の農業を支え、信濃の米どころと言われるようにまでなった所以だろうと実感した川旅だった。(写真右は拾ヶ堰の始点。下は奈良井川)

又、拾ヶ堰に触れる。

中央アルプスの一つ茶臼岳を水源とする奈良井川は50Kmほど北へ流れ、安曇野で梓川と合流し犀川と名を変え、犀川は川中島の先で千曲川に注ぐ。更に新潟県に入っては千曲川は信濃川と名を改め日本海に注ぎ、300Kmを超える長い長い旅を終える。

拾ヶ堰はその奈良井川から取水する。その取水口は奈良井川と梓川の合流地点より上流にある。取水された水は西の山側へと進むことになり当然梓川と交差する。江戸時代に造られた拾ヶ堰は一体どうやって梓川を横断したのだろう、どのような造作が施されていたのだろうとういのがこの間ずうっと抱いてきた疑問である。この疑問は来年春に現地に出かけ、拾ヶ堰が梓川の地下を逆サイホンで潜るのを実際に見たとしても解けない疑問に思える。 上の疑問をネットで調べてみた。「信州の農業遺産 拾ヶ堰」というサイトを読んで納得する答え見いだした。

上の疑問をネットで調べてみた。「信州の農業遺産 拾ヶ堰」というサイトを読んで納得する答え見いだした。

「梓川は河原が大変広かったのですが、下流側に土手を築き、梓川の水が流れる部分は牛枠(うしわく)と呼ばれる道具などで堰き止めることで、拾ヶ堰の水を横断させました。しかし大雨などで増水すると決壊してしまうため、何度も補修工事を行ったとのことです」とあった。梓川に牛枠を設置することにより拾ヶ堰の水は梓川を横断したのであった。 一方「安曇野水土記」にも交差する2つの川の概念図が描かれ牛枠の図が紹介されていた。(下が牛枠の図)

一方「安曇野水土記」にも交差する2つの川の概念図が描かれ牛枠の図が紹介されていた。(下が牛枠の図)

11月5日(火)、穂高駅前にある「ひつじ屋」で電動アシスト自転車を借りた。サイクリング道路は拾ヶ堰が烏川へ放水する地点「V」からスタートした(地図は最下段に)。川幅は10mくらいで、川の流れはゆるやかだった。それもそのはず、この堰は1Km進んで30cm下るという超ゆるやかな勾配。全長15Kmだから、取水口と放水口の高低差は僅か4.5mしかない。その拾ヶ堰に沿うように造られた専用サイクリング道路を進んだ。左手には安曇野の田園風景が見渡せ、右手には常念岳などの山並みが望めた。すれ違う自転車は殆どない。快晴のもと、快適なサイクリングも楽しめた。時折自転車を降り散策と撮影。

11月5日(火)、穂高駅前にある「ひつじ屋」で電動アシスト自転車を借りた。サイクリング道路は拾ヶ堰が烏川へ放水する地点「V」からスタートした(地図は最下段に)。川幅は10mくらいで、川の流れはゆるやかだった。それもそのはず、この堰は1Km進んで30cm下るという超ゆるやかな勾配。全長15Kmだから、取水口と放水口の高低差は僅か4.5mしかない。その拾ヶ堰に沿うように造られた専用サイクリング道路を進んだ。左手には安曇野の田園風景が見渡せ、右手には常念岳などの山並みが望めた。すれ違う自転車は殆どない。快晴のもと、快適なサイクリングも楽しめた。時折自転車を降り散策と撮影。

ところどころに、右写真の様に、堰から田畑へと水を導く施設が造られていて、その先に細い水路が続く。堰の水はこうして最終目的地に到達していた。既に稲刈りは終わっていたが、畑で働いて人がいる。「何に水をやっているのですか」と尋ねると「玉ねぎを植えているのです。来年の春に収穫します」とのこと。拾ヶ堰の有難さを付け加えてくれた。

ところどころに、右写真の様に、堰から田畑へと水を導く施設が造られていて、その先に細い水路が続く。堰の水はこうして最終目的地に到達していた。既に稲刈りは終わっていたが、畑で働いて人がいる。「何に水をやっているのですか」と尋ねると「玉ねぎを植えているのです。来年の春に収穫します」とのこと。拾ヶ堰の有難さを付け加えてくれた。

「M」地点に開削200年記念碑が建っていた。1816(文化13)年に造られたとの事だから、この碑が建てられたのは今から3年前のこと。松本藩の許可が下りると、9人の手による最終的な測量を18日間で終え、2月に始まった開削工事を、延べ6万7112人が力を合わせて、僅か3ヶ月という驚異的な速さで完了したとある。堰流域の10か村をうるおすことから「拾ヶ堰」と名付けたそうな。農民の意気込みを感じるとともに、良くぞこの様なゆるやかな勾配の堰工事を完成したなと、その技術力の高さに感心してしまう。和算が庶民の間に浸透していたことが影響しているのではなどと推測したが?

「M」地点に開削200年記念碑が建っていた。1816(文化13)年に造られたとの事だから、この碑が建てられたのは今から3年前のこと。松本藩の許可が下りると、9人の手による最終的な測量を18日間で終え、2月に始まった開削工事を、延べ6万7112人が力を合わせて、僅か3ヶ月という驚異的な速さで完了したとある。堰流域の10か村をうるおすことから「拾ヶ堰」と名付けたそうな。農民の意気込みを感じるとともに、良くぞこの様なゆるやかな勾配の堰工事を完成したなと、その技術力の高さに感心してしまう。和算が庶民の間に浸透していたことが影響しているのではなどと推測したが?

更に進むと万水川とのクロス地点。万水川の水量は乏しい。万水川の上をコンクリートの拾ヶ堰が通っていた。江戸時代はどの様だっのだろうか?この辺りから丁度堰の下流方向に、私の好きな山・常念岳が望める。今回は「J」の“じてんしゃひろば”手前で引き返した。(右写真で下が万水川。その上に架かる拾ヶ堰)

更に進むと万水川とのクロス地点。万水川の水量は乏しい。万水川の上をコンクリートの拾ヶ堰が通っていた。江戸時代はどの様だっのだろうか?この辺りから丁度堰の下流方向に、私の好きな山・常念岳が望める。今回は「J」の“じてんしゃひろば”手前で引き返した。(右写真で下が万水川。その上に架かる拾ヶ堰)

「ひつじ屋」は喫茶店を兼ねていて、自転車返却後温かいココアを飲んでから大糸線で白馬へと引き返した。今回は下見的な感じだったが、次回は来年4月の桜のころに訪れて見たい。

安曇野を横断するように流れる「拾ヶ堰(じつかせき)」という人工の水路があることを知ったのは2年前の秋のことだった。白馬・大出にある喫茶「カミニート」を初めて訪れたときに、写真に写る、満開の桜の下を流れる水路について尋ねた。「豊科にある拾ヶ堰です」との話を聞いて、いつかはそこを歩いてみたいと思って来た。ネット上にある『安曇野水土記』なども読み一応の知識を仕入れておいた。

安曇野を横断するように流れる「拾ヶ堰(じつかせき)」という人工の水路があることを知ったのは2年前の秋のことだった。白馬・大出にある喫茶「カミニート」を初めて訪れたときに、写真に写る、満開の桜の下を流れる水路について尋ねた。「豊科にある拾ヶ堰です」との話を聞いて、いつかはそこを歩いてみたいと思って来た。ネット上にある『安曇野水土記』なども読み一応の知識を仕入れておいた。

それによると、「北アルプスの秀峰常念岳に源を発する烏川は深い谷間の水を幾筋か集めて安曇野に流れ出るが、平野部に出たとたん、その流れは忽然と姿を消してしまう。黒沢川又然り。この奇妙な現象は、この盆地が礫質(小石)の多い沖積層から出来ているせいである。水は地下を潜って不透水層を流れ、再び、扇状地の終わる先端部で姿を見せることになる。そのため広大な面積を占める扇状地の中腹には水はなかった。北アルプスという巨大な水の宝庫を持ちながら水田を作ろうにも地表には水がない」(写真は赤線が現在の人工堰の図。江戸時代との差は少ないとのこと。拾ヶ堰は奈良井川から烏川まで)

この悩みを解決する為に幾つもの試みが為されて来た。再び『安曇野水土記』から。

この悩みを解決する為に幾つもの試みが為されて来た。再び『安曇野水土記』から。

「中央アルプス・駒ヶ岳から流れ出る奈良井川は奈良井宿を通って50Kmを流れ、安曇野で梓川と合流し犀川となる。拾ヶ堰はその奈良井川から水を取り、扇状地の中央を約570mの等高線に沿って横切り烏川までで、約1000ヘクタールの水田を潤す大水路。10に及ぶ村を潤すから拾ヶ堰と名付けられた」という。その完成までにも幾多のドラマがあったことも記されていた。(右写真は当日撮影の拾ヶ堰)

安曇野の水田の多くが北アルプスではなく中央アルプスの水で潤っている不思議。歴史的にも地学的にも興味を惹かれる事柄が隠れていそうだ。文化12(1816)年に完成した拾ヶ堰を実際に見聞してみたいと思い続けて来ていて、晴天の11月5日(火)にそれが実現した。

この日は、白馬駅⇒信濃大町駅⇒穂高駅→(拾ヶ堰をサイクリング+徒歩)→穂高駅⇒信濃大町駅⇒白馬駅と巡った。

大糸線の時刻表を見ると、許される現地滞在時間は4時間くらい。そこで穂高駅前のサイクリング店で自転車を借り地図を貰った。山側に進めば烏川に出合うだろうと真西に進むとこと15分くらいで烏川に到着。そこには「あずみ野やまびこサイクリング道路」が通っていた。ここからはサイクリング道路を行くことに。300mくらい上流に向かうと、拾ヶ堰と烏川が合流する地点に到着。ここからは拾ヶ堰を見ながら、鳥川からは離れ、拾ヶ堰に沿うように造られたサイクリング道路を走行し、或るところでは散策しながら、上流へと向かった。拾ヶ堰は始点が奈良井川で終点が烏川。私は流れとは逆行したのだった。(写真下参照。サイクリング用マップ。最下段は専用のサイクリング道路)

旅の二日目の5日、早朝にブログを更新し、5時から入浴可能な露天風呂へ向かった。一番乗りらしく辺りは真っ暗で外は何も見えなかったが「源泉湯」に浸かり体の芯から温まった。6時半からの早朝散歩に参加。この日の日の出は6時15分とのことだったが、霧が深く山の風景は望むべくもなかった。 ホテルStaffのガイドさんは「霧が深い日は必ず晴れますから」と予言した。このホテルが他の温泉場に源泉を供給しているとも語っていた。この散策には数年前に一度参加したことがあり、今回が2度目の参加だった。コースは以前と同じ、ホテル→姫川→養鱒場→大出吊り橋→大出公園→(マイクロバス)→ホテルと戻ってきた。宿着く直前に太陽が顔を覗かせた。

ホテルStaffのガイドさんは「霧が深い日は必ず晴れますから」と予言した。このホテルが他の温泉場に源泉を供給しているとも語っていた。この散策には数年前に一度参加したことがあり、今回が2度目の参加だった。コースは以前と同じ、ホテル→姫川→養鱒場→大出吊り橋→大出公園→(マイクロバス)→ホテルと戻ってきた。宿着く直前に太陽が顔を覗かせた。

7時半からの朝食をとり終わる頃から霧が少しずつ消え、山並みが見え始め、暫く待つうちに遂に白馬三山の山頂が見渡せた。このホテルは谷を挟んでアルプスと反対側に建っている。食堂も2階にあり、私達はアルプスの展望台としては申し分のないところに立っていた。初めは山の中腹以下には霧が掛かっていたが、時間ともに霧は姿を消し、遂に白馬三山の全容が見渡せた。このホテルへ来て6度目に最高の展望に巡り合えた。 食後、1階のリビング室に下りてきて、外に出てベンチに腰掛け壮大なスケールの山並みを心行くまで楽しんだ。雪こそ抱いていなかったが、山並みは手の届くかの様な位置にあり、親しげで雄大だった。リビング室内に戻りコーヒーメーカーで煎れたたてのコーヒを飲みながらも山並みを観ていた。

食後、1階のリビング室に下りてきて、外に出てベンチに腰掛け壮大なスケールの山並みを心行くまで楽しんだ。雪こそ抱いていなかったが、山並みは手の届くかの様な位置にあり、親しげで雄大だった。リビング室内に戻りコーヒーメーカーで煎れたたてのコーヒを飲みながらも山並みを観ていた。 この日、安曇野まで行って「拾ヶ堰」を見る予定を立てていた。そのためには白馬発10時24分発の信濃大町行き列車の乗らねばならない。私はひとり、10時少し前ホテルを後にして白馬駅に向かった。信濃大町に向かう大糸線車中から唐松岳・五竜岳など、若い頃登った山々が見渡せ、その頃に想いをはせた。

この日、安曇野まで行って「拾ヶ堰」を見る予定を立てていた。そのためには白馬発10時24分発の信濃大町行き列車の乗らねばならない。私はひとり、10時少し前ホテルを後にして白馬駅に向かった。信濃大町に向かう大糸線車中から唐松岳・五竜岳など、若い頃登った山々が見渡せ、その頃に想いをはせた。