もう20日ほど前になるが、中学時代のクラスメイトからのラインメールには、「『サライ』4月号は人生の極意は散歩にありとの特集と本当に旨い焼き鳥特集です」とあった。“人生の極意は散歩にあり”は我が意を得たりで、焼き鳥特集も興味津々、早速『サライ』をネット購入した。

もう20日ほど前になるが、中学時代のクラスメイトからのラインメールには、「『サライ』4月号は人生の極意は散歩にありとの特集と本当に旨い焼き鳥特集です」とあった。“人生の極意は散歩にあり”は我が意を得たりで、焼き鳥特集も興味津々、早速『サライ』をネット購入した。

我が家では『サライ』は定期購読していない。これはという特集が組まれたときにのみ購入しているので、時に買いそびれてしまうことがある。4月号を買わなかった可能性もある。有難いメールだった。

散歩特集のうち東京編では漱石が暮らした文京・坂の町さくら通りコースが紹介され、菊坂や伝通院、播磨坂・神田川沿い・飛鳥山などが登場していた。いずれも私が通い慣れた道で、この数日から週末にかけても早朝の桜散策に出掛けるくらい既知なので大きなヒントにはならなかった。(写真:サライより 伝通院)

散歩特集のうち東京編では漱石が暮らした文京・坂の町さくら通りコースが紹介され、菊坂や伝通院、播磨坂・神田川沿い・飛鳥山などが登場していた。いずれも私が通い慣れた道で、この数日から週末にかけても早朝の桜散策に出掛けるくらい既知なので大きなヒントにはならなかった。(写真:サライより 伝通院)

一方焼き鳥特集は大いに参考になった。伊勢廣京橋本店、鳥よし中目黒店、銀座鳥政、南青山七鳥目、鳥竹総本店などいずれも行ったこともないが、お酒の友に焼きたてが味わえるお名店らしく、コロナ終息後には故池波正太郎の名著『散歩のとき何か食べたくなって』の真似事を再開したいと思えるほどだ。 今回の特集で一番参考になったのが持ち帰りの名店鳥忠と、伊勢廣帝劇店の「焼き鳥弁当」だった。両方のお店ともその前を何度か通っているし、値段もリーズナブルなので今週両方のお店にテイクアウト購入に出掛けた。

今回の特集で一番参考になったのが持ち帰りの名店鳥忠と、伊勢廣帝劇店の「焼き鳥弁当」だった。両方のお店ともその前を何度か通っているし、値段もリーズナブルなので今週両方のお店にテイクアウト購入に出掛けた。

鳥忠・・・前日に電話予約し23日に取りに行った。都営新宿線浜町駅で下車し、明治座を後にし、甘酒横丁を直進した。店構えは和菓子屋さんといった雰囲気。一本150円ほどの串焼きと親子焼きを購入。串焼きは持ち帰って食べるという前提なので中心部まで熱を通してあるそうな。帰宅し、袋ごと電子レンジで温めて味わった。特に妻所望の、ひき肉の入る親子焼きは絶品で、こちらは癖になりそうな味だ。(写真:下左が親子焼き。右の串はたれ)

伊勢廣・帝劇店・・・帝劇ビル地下街にある「さば銀」へはランチを食しによく出掛けて行った。「さば銀」の隣の伊勢廣の方は昼時はいつも長蛇の列が出来ていた。

伊勢廣・帝劇店・・・帝劇ビル地下街にある「さば銀」へはランチを食しによく出掛けて行った。「さば銀」の隣の伊勢廣の方は昼時はいつも長蛇の列が出来ていた。

昨日17時お店に到着。「そぼろ重」は麻の実入りのそぼろご飯に、焼き鳥はささみ、もも、皮実の3種入り。たれ味がしみ込んだご飯が特に美味しかった。

どちらのお店もシルバーパス使用のみで出掛けられる点が有難い。

2月27(土)に行徳⇒新川西水門と歩いて来た翌日

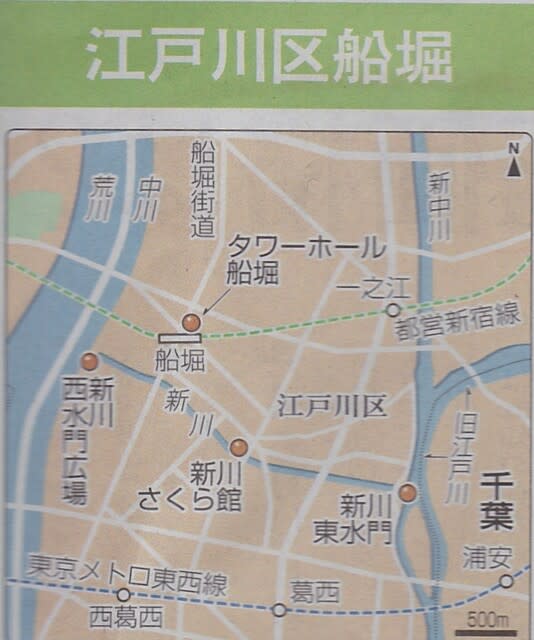

2月27(土)に行徳⇒新川西水門と歩いて来た翌日 その二日間で行った場所は船堀タワーホール展望台・新川西水門広場・新川さくら館の3ヵ所。

その二日間で行った場所は船堀タワーホール展望台・新川西水門広場・新川さくら館の3ヵ所。 この日の唯一・最大の収穫は、新川の流れが西水門から中川へ放出される様子が見られたことだった。6つの水門のうち2つが開門していた。展望台へはいずれ昇ろうと後日を期したのだった。(写真

この日の唯一・最大の収穫は、新川の流れが西水門から中川へ放出される様子が見られたことだった。6つの水門のうち2つが開門していた。展望台へはいずれ昇ろうと後日を期したのだった。(写真 帰宅してスマホがないことに気が付いた。可能性は唯一さくら館へ忘れたこと。電話すると「お預かりしています」とのこと。翌11日、慌てて取りに行った。さくら館のスタッフの対応は温かく親切で好印象。

帰宅してスマホがないことに気が付いた。可能性は唯一さくら館へ忘れたこと。電話すると「お預かりしています」とのこと。翌11日、慌てて取りに行った。さくら館のスタッフの対応は温かく親切で好印象。 その帰りに展望台へ。タワー屋上階から展望台へはエレベーターで標高103mの地点へ。東西南北全てが見渡せる展望台だ。この日は富士は見えなかったが、荒川と中川が平行して流れる様子やスカイツリーが見渡せ、遠くディズニーランドの観覧車も見ることが出来た。

その帰りに展望台へ。タワー屋上階から展望台へはエレベーターで標高103mの地点へ。東西南北全てが見渡せる展望台だ。この日は富士は見えなかったが、荒川と中川が平行して流れる様子やスカイツリーが見渡せ、遠くディズニーランドの観覧車も見ることが出来た。

旧中川と荒川の接点「荒川ロックゲート」も発見できないかと目を凝らすと、あった!

旧中川と荒川の接点「荒川ロックゲート」も発見できないかと目を凝らすと、あった!

①妙典駅・・・都営新宿線を行徳の先の妙典で下車したのはこちらの方が常夜灯により近かったからだ。下車すると直ぐに「本塩」なる町名が現れ、如何にも製塩の本場に来たように感じられた。

①妙典駅・・・都営新宿線を行徳の先の妙典で下車したのはこちらの方が常夜灯により近かったからだ。下車すると直ぐに「本塩」なる町名が現れ、如何にも製塩の本場に来たように感じられた。 ②神輿の中台製作所・・・旧江戸川に向かう途中偶然見かけたのが中台製作所。行徳は漁師の町であり、祭りも神輿づくりも盛んだったそうだが、現在では中台製作所一軒のみが残る。その伝統を後世に伝えようと神輿ミュージアムが建設された。そこに飾られていた神輿は重さ500Kgの実に立派なものだった。これを至近距離でじっくり味わうことが出来て大満足。

②神輿の中台製作所・・・旧江戸川に向かう途中偶然見かけたのが中台製作所。行徳は漁師の町であり、祭りも神輿づくりも盛んだったそうだが、現在では中台製作所一軒のみが残る。その伝統を後世に伝えようと神輿ミュージアムが建設された。そこに飾られていた神輿は重さ500Kgの実に立派なものだった。これを至近距離でじっくり味わうことが出来て大満足。

④旧江戸川・・・旧江戸川は東京都と千葉県の県境を流れている。1919年に、妙典のやや北にある東篠崎で江戸川から分水される江戸川放水路が開削され、放水路側が本流の江戸川とされたのに伴い、江戸川は旧江戸川と改名された。千葉県側から白く高い煙突が望める。江戸川区清掃工場のものだと帰宅後知った。両岸に船舶が多く停泊している風景が川にアクセントを加えていた。

④旧江戸川・・・旧江戸川は東京都と千葉県の県境を流れている。1919年に、妙典のやや北にある東篠崎で江戸川から分水される江戸川放水路が開削され、放水路側が本流の江戸川とされたのに伴い、江戸川は旧江戸川と改名された。千葉県側から白く高い煙突が望める。江戸川区清掃工場のものだと帰宅後知った。両岸に船舶が多く停泊している風景が川にアクセントを加えていた。

⑤今井橋・・・妙典方向から遥か遠くに見えてたいた橋で、妙典からここまでの間約2.5Kmに亘って橋は全く無い。この橋を渡れば千葉県とはさようなら。かっては「今井の渡し」があったところ。(今井橋から旧江戸川を見渡す)

⑤今井橋・・・妙典方向から遥か遠くに見えてたいた橋で、妙典からここまでの間約2.5Kmに亘って橋は全く無い。この橋を渡れば千葉県とはさようなら。かっては「今井の渡し」があったところ。(今井橋から旧江戸川を見渡す) ⑥瑞穂大橋・・・ここで新中川を越えた。直ぐ上流には今井水門が見える。実はここで新中川は旧江戸川と合流する。

⑥瑞穂大橋・・・ここで新中川を越えた。直ぐ上流には今井水門が見える。実はここで新中川は旧江戸川と合流する。 ⑦新川口橋・・・瑞穂大橋から旧江戸川沿いに500メートルほど南下すると新川口橋。ここは新川の東端。新川に入ると直ぐに新川千本桜の説明版がある。

⑦新川口橋・・・瑞穂大橋から旧江戸川沿いに500メートルほど南下すると新川口橋。ここは新川の東端。新川に入ると直ぐに新川千本桜の説明版がある。 ⑧新川・・・新川口水門付近に新川案内の掲示版が設置されていて、新川の概略が書かれていた。

⑧新川・・・新川口水門付近に新川案内の掲示版が設置されていて、新川の概略が書かれていた。 2007(平成19)年から、新川の両岸の遊歩道に桜を植樹し、江戸情緒あふれる街並みとして整備する「新川千本桜計画」が始められている。

2007(平成19)年から、新川の両岸の遊歩道に桜を植樹し、江戸情緒あふれる街並みとして整備する「新川千本桜計画」が始められている。 ⑨新川さくら館・・・新川の中間点あたりに和風の建物があった。多目的ホールの新川さくら館で、伝統工芸品などを売っているようだったが、先を急いだ。吉野ざくら以外に寒彼岸桜や河津桜も植えられていて、河津ざくらは満開だった。

⑨新川さくら館・・・新川の中間点あたりに和風の建物があった。多目的ホールの新川さくら館で、伝統工芸品などを売っているようだったが、先を急いだ。吉野ざくら以外に寒彼岸桜や河津桜も植えられていて、河津ざくらは満開だった。

⑩西水門・・・新川西端は水門によって中川と仕切られている。その傍らのひときわ高い建物は、新川千本桜のモニュメントとして建てられた火の見櫓で、江戸時代のものを再現したもの。内部見学が可能だが、この日は密が避けられそうもないので後日の再訪を期して、都営新宿線船堀駅を目指した。

⑩西水門・・・新川西端は水門によって中川と仕切られている。その傍らのひときわ高い建物は、新川千本桜のモニュメントとして建てられた火の見櫓で、江戸時代のものを再現したもの。内部見学が可能だが、この日は密が避けられそうもないので後日の再訪を期して、都営新宿線船堀駅を目指した。 実は2月2日に小名木川を隅田川側から旧中川まで歩いてきた。江戸が舞台となる時代小説に度々登場する小名木川は是非歩いておきたい川の一つだった。ここを歩き終えて、江戸時代、行徳の塩を江戸まで運ぶ目的で作られたこの運河のみならず、江戸・塩の道と呼ばれる航路の全コースを歩きたいと思った。そこで2月27日(土)には行徳から旧江戸川を経由して新川西水門までを辿った。小名木川(約5Km)や新川(約3Km)沿いの見聞録は後日に回し、まずは塩の道を概観しておきたい。(写真:小名木川に架かる塩の道橋。下はクローバー橋)

実は2月2日に小名木川を隅田川側から旧中川まで歩いてきた。江戸が舞台となる時代小説に度々登場する小名木川は是非歩いておきたい川の一つだった。ここを歩き終えて、江戸時代、行徳の塩を江戸まで運ぶ目的で作られたこの運河のみならず、江戸・塩の道と呼ばれる航路の全コースを歩きたいと思った。そこで2月27日(土)には行徳から旧江戸川を経由して新川西水門までを辿った。小名木川(約5Km)や新川(約3Km)沿いの見聞録は後日に回し、まずは塩の道を概観しておきたい。(写真:小名木川に架かる塩の道橋。下はクローバー橋)

やがてこの舟運は、東回り航路や利根川を経由して全国各地の物資を江戸に運ぶための一大物流幹線として大いに賑わったそうな。「江戸名所図会」には“…旅舎ありて賑わう。”の記述がある。(写真:江戸川沿いに建てられた常夜灯)

やがてこの舟運は、東回り航路や利根川を経由して全国各地の物資を江戸に運ぶための一大物流幹線として大いに賑わったそうな。「江戸名所図会」には“…旅舎ありて賑わう。”の記述がある。(写真:江戸川沿いに建てられた常夜灯)