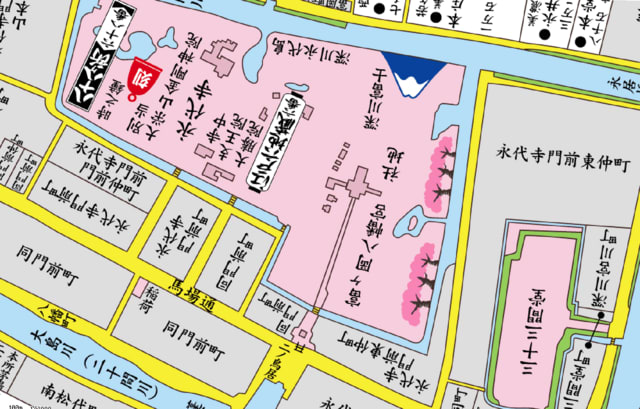

神仏分離令は具体的にはその多くが廃仏毀釈となって現れ、富岡八幡宮の別当寺だった永代寺はその地を追われ廃寺同然となり、その境内は深川公園となった。その後同公園内には深川不動堂が建立されたので、現在深川公園は深川不動堂を挟んで東西に分断されている。(右写真は江戸東京重ね地図より。再掲)

神仏分離令は具体的にはその多くが廃仏毀釈となって現れ、富岡八幡宮の別当寺だった永代寺はその地を追われ廃寺同然となり、その境内は深川公園となった。その後同公園内には深川不動堂が建立されたので、現在深川公園は深川不動堂を挟んで東西に分断されている。(右写真は江戸東京重ね地図より。再掲)

その深川公園は、1873(明治6)年、太政官布達によって定められた日本で最初の公園のひとつ。そのとき同時に公園となったのは、芝公園・上野公園・浅草公園・飛鳥山公園で、私は深川公園以外はそのどれにも行ったことがあったがここは初めてだった。その公園内で格別に目立つのが「石造燈明台」だ。 以前は、深川不動堂境内の南東にあったが、2008年に深川公園へ移築された。高さが83.94m、約37m四方の燈明台で、地上の灯台といったところか。

以前は、深川不動堂境内の南東にあったが、2008年に深川公園へ移築された。高さが83.94m、約37m四方の燈明台で、地上の灯台といったところか。

日清戦争の戦勝を記念して明治31年に竣工された。設計者はジョサイア・コンドル(ニコライ堂の設計者)に師事した佐立(さたち)七次郎。内部は煉瓦積みで螺旋階段が付けられていたと思われ、周囲には寄付をした人々の名前が石版に刻まれていて、市川團十郎、尾上菊五郎、市川左團次ら歌舞伎役者の名前が見える。一番上には八角形の火袋があっが、関東大震災で倒れたらしい。 深川公園を後に富岡八幡宮に向かったが、数年前、神社にはあるまじき不祥事件が発生していて、私は参拝する気にならず、素通りして「大関力士碑」や「横綱力士碑」へ急いだ。鶴岡八幡宮は江戸勧進相撲発祥の地して知られ、明治年間には歴代横綱の名を刻んだ横綱力士碑が建立された。最近の横綱名を見ると鶴竜・稀勢の里と続き、照ノ富士で終わっている。さてその次は誰か。確信をもって名を挙げられないのが今の相撲界の現状だ。

深川公園を後に富岡八幡宮に向かったが、数年前、神社にはあるまじき不祥事件が発生していて、私は参拝する気にならず、素通りして「大関力士碑」や「横綱力士碑」へ急いだ。鶴岡八幡宮は江戸勧進相撲発祥の地して知られ、明治年間には歴代横綱の名を刻んだ横綱力士碑が建立された。最近の横綱名を見ると鶴竜・稀勢の里と続き、照ノ富士で終わっている。さてその次は誰か。確信をもって名を挙げられないのが今の相撲界の現状だ。

さてその次に回ったのが八幡橋。旧弾正橋で、明治11年に架けられた鉄製の橋で、東京市に架けらた最初の鉄橋。日本に残っている鉄橋のなかで最古の部類に入ると言われている。鋼製ではなく純粋の鉄の橋で、現在残っている鉄の橋としては非常に珍しいものとか。見た目にも鉄だけで造られているのがはっきりわかる。関東大震災後の復興事業で川や運河が再興され、橋は使われなくなってしまったが、その由来を惜しまれ、昭和4年現在地に移設され、昭和52年に国の重要文化財に指定された。私たちはこの橋の下で記念撮影。帰りはこの橋を渡ったのだが、少し揺らしても揺れは感じられなかった。(写真:八幡橋下で)

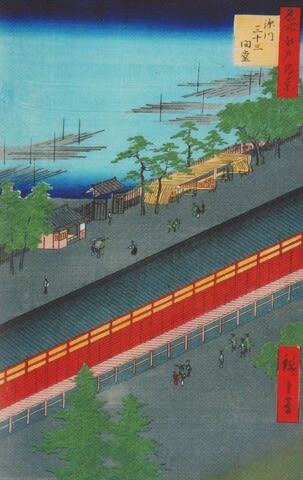

さてその次に回ったのが八幡橋。旧弾正橋で、明治11年に架けられた鉄製の橋で、東京市に架けらた最初の鉄橋。日本に残っている鉄橋のなかで最古の部類に入ると言われている。鋼製ではなく純粋の鉄の橋で、現在残っている鉄の橋としては非常に珍しいものとか。見た目にも鉄だけで造られているのがはっきりわかる。関東大震災後の復興事業で川や運河が再興され、橋は使われなくなってしまったが、その由来を惜しまれ、昭和4年現在地に移設され、昭和52年に国の重要文化財に指定された。私たちはこの橋の下で記念撮影。帰りはこの橋を渡ったのだが、少し揺らしても揺れは感じられなかった。(写真:八幡橋下で) 最後に向かったのが江戸三十三間堂跡。京都の三十三間堂で行われていた流し矢の流行を受けて、寛永19(1642)年に、京都三十三間堂を模して建立されたのを始まりとする。元禄11(1698)年に焼失したが、元禄14(1701)年富岡八幡宮の東側に再建された。しかし、明治5(1872)年、廃仏毀釈により、江戸三十三間堂は廃された。こちらは南北六十六間の堂舎で、本尊は千手観音であったとされる。歌川広重の「名所江戸百景」ではありし日の姿を見られるが、現物はもはや見られない。この建物も見たかった。廃仏毀釈とは罪なことをしたものよ。(写真は広重「深川三十三間堂」より)

最後に向かったのが江戸三十三間堂跡。京都の三十三間堂で行われていた流し矢の流行を受けて、寛永19(1642)年に、京都三十三間堂を模して建立されたのを始まりとする。元禄11(1698)年に焼失したが、元禄14(1701)年富岡八幡宮の東側に再建された。しかし、明治5(1872)年、廃仏毀釈により、江戸三十三間堂は廃された。こちらは南北六十六間の堂舎で、本尊は千手観音であったとされる。歌川広重の「名所江戸百景」ではありし日の姿を見られるが、現物はもはや見られない。この建物も見たかった。廃仏毀釈とは罪なことをしたものよ。(写真は広重「深川三十三間堂」より)

門前仲町駅付近で10名参加のもと懇親会。

11日から孫の七五三の為帯広に出かけてきますのでブログ更新は相当間が開きます。

10月28日(土)に都高教退職者会主催「東京散歩~門前仲町周辺をのんびりと」に参加してきた。実は2年前の定期総会の席で、私は退職者会の幹事を辞任し、「歴史散歩」の担当者は星野さんと片山さんのお二人にチェンジしていた。昨年も実施されたのだが、私は妻の介護に忙しく参加出来なかった。今年の担当は片山さんで、介護してあげたい妻は既に旅立ってしまっていたので、今年は参加が可能になっていた。

集合は東西線門前仲町駅1番出口。かっては門前仲町駅へ行くには当然東西線利用だったが、31年前に開通した大江戸線も門前仲町駅に止まるので、全コースシルバーパス利用で出掛けていった。その両駅は地下道で繋がってはいなかったので、地上に出てから東西線門仲駅の1番出口を探すのに苦労する羽目になってしまった。

1番出口は深川不動堂への参道脇にあり、集合時刻9時半にはほぼ全員が集合。この日の参加は12名だった。 この日は次の様に廻った。東西線門前仲町→深川不動堂→深川公園→石造燈明台→鶴岡八幡→横綱力士像→八幡橋(橋を潜る)→江戸三十三間堂跡→八幡橋(橋を渡る)→門前仲町駅→懇親会 (写真はいずれも深川不動堂)

この日は次の様に廻った。東西線門前仲町→深川不動堂→深川公園→石造燈明台→鶴岡八幡→横綱力士像→八幡橋(橋を潜る)→江戸三十三間堂跡→八幡橋(橋を渡る)→門前仲町駅→懇親会 (写真はいずれも深川不動堂)

深川は母の生まれ故郷でもあり、親しみを込めて耳に入ってくる地名でもあるが。「深川」という駅名はJR線にも地下鉄にもない。どの駅で降りてどこを散歩すれば、母の遊び育った周辺«深川»に到達できるのかは、何度かこの辺を訪れても良くは分からなかった。

片山さん作成のプリントで少しは分かった気がしてきた。「江東区南西部に位置する深川は江戸時代以前には海や葦の茂る低湿地帯であった。慶長年間、漁民だった摂津出身の深川八郎右衛門がこの地に移住し、埋め立てによってこの地を開拓した。深川の地名は、深川八郎右衛門に由来している。

深川が発展する大きな要素となったのは明暦の大火で、その後幕府は再開発都市計画で深川築地15万坪を埋め立て、都心部からの寺社の移転、新大橋・永代橋の架橋などを完成させ、深川は江戸の一部として発展していった。切絵図「本庄深川絵図」の範囲は都営地下鉄森下駅から門前仲町駅の周辺である」・・・深川といってもピンポイントの地名ではなく。広大な地域をなしているのだ。 さて最初に行ったのが深川不動堂。江戸時代には神仏習合によって富岡八幡宮地に別当寺として永代寺が建立された。その永代寺において、成田山新勝寺の不動明王像がしばしば出開帳され、江戸っ子たちの間では大評判になっていた。それが明治初年の神仏分離令によって永代寺は廃寺となってしまい、不動明王像のお出ましはなくなってしまった。そこは江戸っ子の熱意、当地でも不動尊を参拝したいとの願いが叶い、明治11(1878)年に深川公園内に成田山の東京別院(現在の深川不動堂)が置かれることとなった。(その2に続く)

さて最初に行ったのが深川不動堂。江戸時代には神仏習合によって富岡八幡宮地に別当寺として永代寺が建立された。その永代寺において、成田山新勝寺の不動明王像がしばしば出開帳され、江戸っ子たちの間では大評判になっていた。それが明治初年の神仏分離令によって永代寺は廃寺となってしまい、不動明王像のお出ましはなくなってしまった。そこは江戸っ子の熱意、当地でも不動尊を参拝したいとの願いが叶い、明治11(1878)年に深川公園内に成田山の東京別院(現在の深川不動堂)が置かれることとなった。(その2に続く)

今年の4月から参加している「オトコの料理教室」(正式名称味わいクラブ)は実は今年から、年12回のうち4回は「まち歩き」を実施することに変更となっていた。その最初が6月12日(月)の「根津・千駄木街歩き」で、文高連からガイドさんが派遣されてきていた。味わいクラブの参加者は16名で、小雨決行との会長連絡通り、小雨降る日、千駄木駅に集合した。

コースは①根津教会→②旧遊郭跡→③根津神社→④夏目漱石旧居跡→⑤ふれあいの杜→⑥薮下通り→⑦森鴎外記念館→⑧団子坂→⑨講談社発祥の地→⓾須藤公園→⑪安田邸→⑫宮本百合子ゆかりの地→⑬高村光太郎邸跡→⑭青鞜社発祥地→⑮光源寺 と盛沢山の箇所を回るはずだったが、ガイドさんの懇切丁寧かつ熱心な説明で時間が足りなくなり、一部省略してのゴールとなった。ゴール光源寺ではお土産に昼食用のサンドイッチまで用意されていた。 今回のブログでは最初に見学し、特に印象が強かった根津教会について綴ることにする。日本基督教団・根津教会は、その外観の美しさと珍しさに惹かれて建物を何度も撮影したことがあった。今回は予め依頼をしていたのだろう、内部見学が出来るという幸運。

今回のブログでは最初に見学し、特に印象が強かった根津教会について綴ることにする。日本基督教団・根津教会は、その外観の美しさと珍しさに惹かれて建物を何度も撮影したことがあった。今回は予め依頼をしていたのだろう、内部見学が出来るという幸運。

配布された資料によると、この礼拝堂が出来たのは、今から100年以上も前の1919年。1945年の東京大空襲でも奇跡的に生き残り、1910年代の木造西洋洋館が完全な形で東京に残っているのは非常に珍しいことだそうな。

2001年に国の有形文化財に登録された後、2009年には大規模なリニューアル工事が行われ、文化財である既存部分と新築部分が共存し、見事な調和を見ることができたのだった。 静かに礼拝堂に入ると、まず目についたのが説教壇の位置だ。正面ではなく正面隅に置かれていた。会衆が座る椅子は扇形に配置され、今まで見て来た教会の配置とは明らかに違う。これは全会衆が牧師の説教により集中できるようにとの配慮で、メソシスト教会建築の特徴だそうな。宣教師(スタッフの方かもしれない)からも教会と建築物についての詳しい説明をして頂いた。

静かに礼拝堂に入ると、まず目についたのが説教壇の位置だ。正面ではなく正面隅に置かれていた。会衆が座る椅子は扇形に配置され、今まで見て来た教会の配置とは明らかに違う。これは全会衆が牧師の説教により集中できるようにとの配慮で、メソシスト教会建築の特徴だそうな。宣教師(スタッフの方かもしれない)からも教会と建築物についての詳しい説明をして頂いた。

四谷駅手前にある外濠公園から上智大学真田濠グランドにかけての一帯は高台となっていため、真田濠は最大13mも地面を掘り下げて建造された。そして、掘り出された大量の土地は、周囲の谷に運ばれ、武家地や町地の造成に利用された。この工事は全て人力で行われたというから、真田濠は壮大な土木工事によって建造された。実際工事を担当した仙台藩伊達家には、5,700人の人足を動員したとの記録が残されているそうだ。(四谷門から喰違木戸までは土塁が続く)

四谷駅手前にある外濠公園から上智大学真田濠グランドにかけての一帯は高台となっていため、真田濠は最大13mも地面を掘り下げて建造された。そして、掘り出された大量の土地は、周囲の谷に運ばれ、武家地や町地の造成に利用された。この工事は全て人力で行われたというから、真田濠は壮大な土木工事によって建造された。実際工事を担当した仙台藩伊達家には、5,700人の人足を動員したとの記録が残されているそうだ。(四谷門から喰違木戸までは土塁が続く)

四谷駅から眼下に真田濠跡を眺めながら土塁上を南下すると程なく喰違木戸に至った。この木戸は外堀が造られる24年前に旧武田家家臣小幡景憲(おばたかげのり)によって縄張りされたと伝えられている。通常、江戸城の城門は、枡形門と呼ばれる石垣を巡らした形だが、ここは非常に珍しく土塁を前後に延ばした構造で、門ではなくて木戸が設けられていた。この地は外堀中高度最高地点で、二つの谷に囲まれた高台に、江戸城西側の防御の要とし構築された。(写真は『絵本江戸土産』より)

四谷駅から眼下に真田濠跡を眺めながら土塁上を南下すると程なく喰違木戸に至った。この木戸は外堀が造られる24年前に旧武田家家臣小幡景憲(おばたかげのり)によって縄張りされたと伝えられている。通常、江戸城の城門は、枡形門と呼ばれる石垣を巡らした形だが、ここは非常に珍しく土塁を前後に延ばした構造で、門ではなくて木戸が設けられていた。この地は外堀中高度最高地点で、二つの谷に囲まれた高台に、江戸城西側の防御の要とし構築された。(写真は『絵本江戸土産』より) 現在は、一部土塁が削り取られているものの、その形状が保存され、往時の様子が留められている。(道路は土塁を切り抜いて造られた)

現在は、一部土塁が削り取られているものの、その形状が保存され、往時の様子が留められている。(道路は土塁を切り抜いて造られた) さてここからは一気の下りとなる。ホテルニューオオタニを左手に、弁慶濠を右手眼下に眺めながらの下り。この辺一帯は「紀尾井町」と呼ばれ、かつて紀州徳川家中屋敷、尾張徳川家中屋敷、彦根井伊家中屋敷などが並んでいた武家町。各家から1文字づつとって町名とした。(一番下の地図参照)

さてここからは一気の下りとなる。ホテルニューオオタニを左手に、弁慶濠を右手眼下に眺めながらの下り。この辺一帯は「紀尾井町」と呼ばれ、かつて紀州徳川家中屋敷、尾張徳川家中屋敷、彦根井伊家中屋敷などが並んでいた武家町。各家から1文字づつとって町名とした。(一番下の地図参照) ここを下る時に私は迷子なってしまい、大きな建物に潜り込んでしまった。そこはホテルニューオオタニの一角だった。(写真:右はガーデンコート。下は高低差のある庭園)

ここを下る時に私は迷子なってしまい、大きな建物に潜り込んでしまった。そこはホテルニューオオタニの一角だった。(写真:右はガーデンコート。下は高低差のある庭園)

慌てて外に出ると弁慶濠が目の前にあった。一方の端に赤坂門が眺められ、高さにして10mはあろうかという立派な石垣だ。(写真:弁慶濠の端突き当りが赤坂御門跡。下は弁慶濠)

慌てて外に出ると弁慶濠が目の前にあった。一方の端に赤坂門が眺められ、高さにして10mはあろうかという立派な石垣だ。(写真:弁慶濠の端突き当りが赤坂御門跡。下は弁慶濠)

見付けとも呼ばれる赤坂御門は筑前福岡藩々主黒田忠之によって築造された桝形石垣だった。門の名前は、外側の赤坂を監視することから名付けられ、更にこの門は脇往還の一つ大山街道の出発点で、大山阿夫利神社などに参詣する人々で賑わったそうな。明治時代以降、門や石垣は撤廃されたが、地下鉄南北線建築工事に伴う発掘調査によって地中の石垣が発見された。(右写真はその石垣)

見付けとも呼ばれる赤坂御門は筑前福岡藩々主黒田忠之によって築造された桝形石垣だった。門の名前は、外側の赤坂を監視することから名付けられ、更にこの門は脇往還の一つ大山街道の出発点で、大山阿夫利神社などに参詣する人々で賑わったそうな。明治時代以降、門や石垣は撤廃されたが、地下鉄南北線建築工事に伴う発掘調査によって地中の石垣が発見された。(右写真はその石垣)

牛込橋から赤坂見附までは、1956(昭和31)年に江戸城外堀跡として国指定史跡に、文化財指定されていた。この日はその史跡全部を歩いて来たことになる。

「文京ふるさと歴史館」の友の会会員となって初めての史跡巡りに参加してきた。令和4年度の第1回は〈お台場上陸と南極観測船“宗谷”乗船〉だった。お台場の近くまでは行ったことはあったが上陸したことはなかった。この機会に是非新たな体験をしたいと思ったのだ。

「文京ふるさと歴史館」の友の会会員となって初めての史跡巡りに参加してきた。令和4年度の第1回は〈お台場上陸と南極観測船“宗谷”乗船〉だった。お台場の近くまでは行ったことはあったが上陸したことはなかった。この機会に是非新たな体験をしたいと思ったのだ。 6月1日(水)13時、JR新橋駅汐留口改札「鉄道唱歌の碑」前に集合。後で聞いたことだが、この日の参加希望者はなんと80名で、あまりの多さに事務局は吃驚。4班に編成しての1班は13時前の出発で、私は3班だった。この日は次の様に回った。

6月1日(水)13時、JR新橋駅汐留口改札「鉄道唱歌の碑」前に集合。後で聞いたことだが、この日の参加希望者はなんと80名で、あまりの多さに事務局は吃驚。4班に編成しての1班は13時前の出発で、私は3班だった。この日は次の様に回った。 新橋駅→(ゆりかもめ)→お台場海浜公園駅→(徒歩)→第三台場→(おだいばビーチ散策)→自由の女神像→台場駅→(ゆりかもめ)→東京国際クルーズターミナル駅→初代南極観測船宗谷→自由解散

新橋駅→(ゆりかもめ)→お台場海浜公園駅→(徒歩)→第三台場→(おだいばビーチ散策)→自由の女神像→台場駅→(ゆりかもめ)→東京国際クルーズターミナル駅→初代南極観測船宗谷→自由解散

幾つかの史跡を巡ったが、この日の目玉はお台場だった。嘉永6(1853)年6月3日のペリー来航により、江戸幕府は二百数十年に及ぶ鎖国の夢を破られ、翌年の黒船再来に備えて江戸湾の海防強化に乗り出した。勘定方吟味役江川太郎左衛門英龍(担庵)らによる江戸湾巡視の結果、内海防備のための御台場築造が決定された。 当初計画では、品川洲崎から深川洲崎にかけて海上に11基を築造しようとするものであった。第一、第二、第三台場は嘉永7年7月に、第五、第六、御殿山下台場は12月に竣工した。第四、第七台場は築造に着手するも工事半ばで中止された。最終的に完成した6基のお台場は親藩・譜代などの大名によって幕府崩壊の直前まで江戸湾防備の拠点として警備が行われた。しかしここに設置された砲台から弾丸が発射されることはなかった。

当初計画では、品川洲崎から深川洲崎にかけて海上に11基を築造しようとするものであった。第一、第二、第三台場は嘉永7年7月に、第五、第六、御殿山下台場は12月に竣工した。第四、第七台場は築造に着手するも工事半ばで中止された。最終的に完成した6基のお台場は親藩・譜代などの大名によって幕府崩壊の直前まで江戸湾防備の拠点として警備が行われた。しかしここに設置された砲台から弾丸が発射されることはなかった。

完成した6基のお台場は、2つを残して埋め立てられたり、撤去されて、姿を消していった。第三と第六のお台場のみが史跡として残され、その第三台場は都立台場公園となり、上陸が可能なのだ。

完成した6基のお台場は、2つを残して埋め立てられたり、撤去されて、姿を消していった。第三と第六のお台場のみが史跡として残され、その第三台場は都立台場公園となり、上陸が可能なのだ。

第三お台場はほぼ正方形に形造られ、周囲は石垣が施されていた。内側は凹の窪地状になっていて、そこに陣屋・かまどが造られ武士たちが居住出来るようになっていて、数ヶ所に分散されて火薬庫が作られていた。(写真下左は台場の窪地。右は台場からの景色)。

砲台・・・西洋式築城法により築造された砲台で、右写真の砲台は当時の記録をもとに1933年に復元された。

砲台・・・西洋式築城法により築造された砲台で、右写真の砲台は当時の記録をもとに1933年に復元された。 火薬庫跡・・・周囲に土堤をめぐらした木造瓦屋の建物。火薬は火災や被弾の危険に備えて、園内数箇ヶ所に分散して格納された。

火薬庫跡・・・周囲に土堤をめぐらした木造瓦屋の建物。火薬は火災や被弾の危険に備えて、園内数箇ヶ所に分散して格納された。 陣屋跡・・・勤番者の居住地として中心の低地部に建造された建物。基礎部分のみ今も現存する。

陣屋跡・・・勤番者の居住地として中心の低地部に建造された建物。基礎部分のみ今も現存する。

かまど跡・・・1928年の公園の開園に伴い設置された大谷石製の八角のかまど。

かまど跡・・・1928年の公園の開園に伴い設置された大谷石製の八角のかまど。 石垣・・・一番見たかったのは石垣だ。NHK番組歴史探偵『鉄道開業150年』に登場した高輪築堤の石垣は台場石垣の技術が生かされ、台場と同じように“布積み”と呼ばれる積み方がなされていたそうだ。石材を半分づつずらしながら積み上げていくことによって横ずれによる崩壊が避けられた。

石垣・・・一番見たかったのは石垣だ。NHK番組歴史探偵『鉄道開業150年』に登場した高輪築堤の石垣は台場石垣の技術が生かされ、台場と同じように“布積み”と呼ばれる積み方がなされていたそうだ。石材を半分づつずらしながら積み上げていくことによって横ずれによる崩壊が避けられた。

この日に歩いた距離は相当なものだった。高齢者も多く参加していたが皆健脚で、歩き慣れた様子に見えた。