1603年に江戸幕府が開かれた当時、江戸水系の中心は日比谷入江に流れ込む平川だった。約400年前に「江戸」を中心に、巨大都市建設が進められるにしたがって、平川をはじめその周辺の川のありかたも大きく変化してきた。現在、平川という名の川は東京には存在しない。かつての平川の現在名は神田川で、三崎橋下流で分岐し日本橋川となる。 その平川の付け替えは1620(元和6)年に着手された。三崎橋→駿河台(神田山)→柳橋を経て大川に至る水路が開削された。現在、お茶の水の聖橋から眺められる神田川がそれである。この工事により平川下流の洪水がなくなり、江戸湊の埋没を防止できた。同時に三崎橋から飯田橋堀留間の平川流路は埋め立てられ、その下流が外堀となった。外堀建設は橋や御門建設と同時に進められたので、日本橋流域に外堀名残の御門跡やその石組み跡が多く見られる。

その平川の付け替えは1620(元和6)年に着手された。三崎橋→駿河台(神田山)→柳橋を経て大川に至る水路が開削された。現在、お茶の水の聖橋から眺められる神田川がそれである。この工事により平川下流の洪水がなくなり、江戸湊の埋没を防止できた。同時に三崎橋から飯田橋堀留間の平川流路は埋め立てられ、その下流が外堀となった。外堀建設は橋や御門建設と同時に進められたので、日本橋流域に外堀名残の御門跡やその石組み跡が多く見られる。

安政地図はそれより200年以上後の様子が描かれたものだが、大きな変化はないだろうと推測し、地図上調べると雉子橋・一橋御門・神田橋御門(鎌倉河岸も)・常盤橋の名が見え一石橋を最後に日本橋川とはお別れとなる。ここから先の外堀跡は現在の外堀通りとなっている。

20日(金)9時20分雉子橋をスタートした私は、一ツ橋→錦橋→大手町川端緑道→神田橋→鎌倉橋→竜閑さくら橋→常磐橋→一石橋→外堀通り→東京駅前→新橋駅と進み、三田線内幸町駅に到着した。 ①雉子橋・・・この橋のすぐ傍に雉子橋門が建てられていた。説明版には「家康が朝鮮からの使節をもてなすための雉をこの付近の鳥小屋で飼育したことが橋名の由来。1629(寛永6)年に江戸城外郭門の一つである雉子橋門が建造され、橋が架けられた。橋は1903年に鉄橋に改架され、1923年9月1日の関東大震災で被災したため、1926年に新たに架けられたのが現在の橋です」とある。(写真はいずれも橋付近での撮影)

①雉子橋・・・この橋のすぐ傍に雉子橋門が建てられていた。説明版には「家康が朝鮮からの使節をもてなすための雉をこの付近の鳥小屋で飼育したことが橋名の由来。1629(寛永6)年に江戸城外郭門の一つである雉子橋門が建造され、橋が架けられた。橋は1903年に鉄橋に改架され、1923年9月1日の関東大震災で被災したため、1926年に新たに架けられたのが現在の橋です」とある。(写真はいずれも橋付近での撮影)

②一ツ橋・・・一橋門についての説明文には「一橋門は、徳川家が江戸城に入った頃にはすでに架けられており、大きな丸木が一本架けられただけの橋であったことから、この名がつけられたと言われております。この石垣は、1629(寛永6)年に建造。1873年に撤去されており、現在では河岸にわずかな高石垣だけがの残っています。現在の橋は1925年に架けられた関東大震災の復興橋梁の一つです。」とある。(右写真は掲示されていたもので「旧江戸城写真帖」より)

②一ツ橋・・・一橋門についての説明文には「一橋門は、徳川家が江戸城に入った頃にはすでに架けられており、大きな丸木が一本架けられただけの橋であったことから、この名がつけられたと言われております。この石垣は、1629(寛永6)年に建造。1873年に撤去されており、現在では河岸にわずかな高石垣だけがの残っています。現在の橋は1925年に架けられた関東大震災の復興橋梁の一つです。」とある。(右写真は掲示されていたもので「旧江戸城写真帖」より)

③大手町川端緑道・・・本郷通りと外堀通りの間の日本橋沿いは緑道として整備され、多くの樹木が植えられて木名も添えられていいる。都心のオアシスといった趣き。私はここで一休みし、喉を潤した。

③大手町川端緑道・・・本郷通りと外堀通りの間の日本橋沿いは緑道として整備され、多くの樹木が植えられて木名も添えられていいる。都心のオアシスといった趣き。私はここで一休みし、喉を潤した。

④神田橋・・・すぐ傍に作られた神田橋御門跡の説明

④神田橋・・・すぐ傍に作られた神田橋御門跡の説明

「ここは、芝崎口門、神田口門、大炊殿橋門とも呼ばれ、将軍が上野寛永寺の参拝に行くための御成道となるため、門の警備は厳重でした。門は、1629年に下野真岡藩藩主稲葉正勝によって建築されました。対岸の鎌倉河岸は江戸城築城の資材を荷揚げする河岸場だったので、この門の役割は重要でした。

1873年に櫓門が撤去され、1884年に木橋が架け直されました。道路の拡張と市電の開通に伴い改修され、関東大震災で焼け落ちた後、新たに架橋されました。現在の橋は1980年に改架されたもので、木橋風の意匠に、灯籠風の親柱、石造風の高欄を組み合わせています」と。(上の写真は掲示版の「旧江戸城写真帖」より)

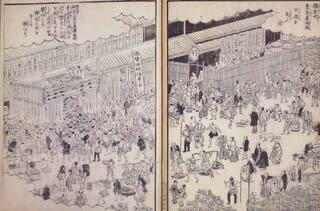

⑤鎌倉河岸・・・神田橋御門対岸の鎌倉河岸の跡の説明。「神田橋から鎌倉橋周辺は江戸時代から鎌倉河岸と呼ばれています。徳川家康が入府した際、鎌倉から石材を運び込み、この河岸に陸揚げしたのが名前の由来です。この河岸は魚や青物などの生鮮食品をはじめ、木材や石材などの物資が集まるところで、水上交通のターミナルとして賑わいました。」(写真下は掲示版の「江戸名所図会」から)

⑤鎌倉河岸・・・神田橋御門対岸の鎌倉河岸の跡の説明。「神田橋から鎌倉橋周辺は江戸時代から鎌倉河岸と呼ばれています。徳川家康が入府した際、鎌倉から石材を運び込み、この河岸に陸揚げしたのが名前の由来です。この河岸は魚や青物などの生鮮食品をはじめ、木材や石材などの物資が集まるところで、水上交通のターミナルとして賑わいました。」(写真下は掲示版の「江戸名所図会」から)

⑥竜閑さくら橋・・・この橋は2018年3月に開通した歩行者専用の橋で、この橋を渡ると日本橋川の対岸に行かれる。大手町と神田のアクセスが向上したらしい。幅7m、全長120mもある。橋の高さはJR山手線などと同じ、新幹線の通過の様子も見られる。日本橋川を見下ろすことが出来る面白い橋だ。

⑥竜閑さくら橋・・・この橋は2018年3月に開通した歩行者専用の橋で、この橋を渡ると日本橋川の対岸に行かれる。大手町と神田のアクセスが向上したらしい。幅7m、全長120mもある。橋の高さはJR山手線などと同じ、新幹線の通過の様子も見られる。日本橋川を見下ろすことが出来る面白い橋だ。

⑦常磐橋(江戸時代は常盤橋)・・・2021/5/2のブログに書いていた。

⑦常磐橋(江戸時代は常盤橋)・・・2021/5/2のブログに書いていた。

⑧一石橋・・・その歴史の説明版があった。

⑧一石橋・・・その歴史の説明版があった。

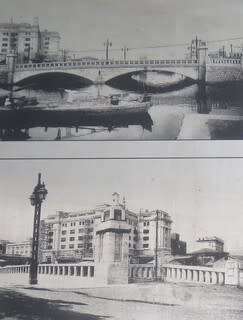

「一石橋は寛永年間またはそれ以前から存在した橋である。左の写真に見られる一石橋の姿は大正11年に架け替えられた当時の姿で、アーチ部分の石積み、重厚な石の高欄や親柱、照明などの細部に至るまでデザインの施された橋であり、当時の時代を感じさせる西洋的でモダンな印象をかもし出している。以下略」(写真は掲示版より) 一石橋を過ぎ、「西銀座通り」と名付けられた、外堀通りを歩き新橋に至った。

一石橋を過ぎ、「西銀座通り」と名付けられた、外堀通りを歩き新橋に至った。

1ヶ月ほど前の東京新聞に江戸城外堀跡に関する記事が載り、希望者にはそのガイドマップが千代田区立日比谷図書館などで配布されるとも記されていた。早速、私は日比谷公園へと出掛け、その地図を手にした。B2サイズの用紙の裏表に、外堀跡全体の地図や歴史的な事実がびっしり書かれたものだった。外堀跡周辺の史跡めぐりマップも記載されていて、一目見て、外堀を歩きたくなった。

1ヶ月ほど前の東京新聞に江戸城外堀跡に関する記事が載り、希望者にはそのガイドマップが千代田区立日比谷図書館などで配布されるとも記されていた。早速、私は日比谷公園へと出掛け、その地図を手にした。B2サイズの用紙の裏表に、外堀跡全体の地図や歴史的な事実がびっしり書かれたものだった。外堀跡周辺の史跡めぐりマップも記載されていて、一目見て、外堀を歩きたくなった。

外堀は比較的身近にあり、何度も目にしているが、その全体像などを把握するのが難しそうに思えていたが、絶好の案内書を手にしたこの機会に集中的にここを訪れようと思い、まずは5月20日(金)に出かけたのだった。(野火止用水散策は1月半ごとに1度位を考えていて、その合間に外堀跡へのつもり)

その時の様子は次回に綴ることにして、今回は江戸城外堀跡に関すること事柄を概観しよう。

千代田区、港区、新宿区は、国史跡江戸城跡を歴史遺産として保存継承するために「史跡江戸城外堀跡保存管理計画策定委員会」を組織し、2007(平成19)年度に「計画書」をまとめた。その計画を多くの都民に知ってもらおうと、ガイドマップを作製したのだった。

江戸城では、1636(寛永13.将軍は家光)年に雉子橋から時計回りに虎ノ門、溜池、赤坂・牛込門、神田川までの延長約14kmに及ぶ長大な外堀が築かれた。近世最大の城郭だった。(下記地図参照。紫色の線で囲まれた部分が外堀跡)

牛込門から赤坂門までの江戸城西方の台地の堀は45の東国大名に、雉子橋から虎ノ門までの石垣を主体として低地の堀が60家の西国大名に割り当てられた。合計で105家の大名を動員した天下普請だった。私は低地に築かれた外堀跡から歩こうとして、雉子橋を目指したのだった。

都高教退職者会の、今年の東京歴史散歩は上野台地へ。10月30日(土)は快晴だった。ただ、参加者は担当の私を含めて僅か3名、過去最少の人数だった。目的地の選定に問題があったかも知れないが、やはりコロナの影響を受けていた。参加常連の向丘元同僚2名からは何の連絡もなかった。電話連絡のあった参加希望者から懇親会の有無を問われ、「今年は見送ります」と答えると、「それでは参加しません」との返答。退職者会の幹事の方々は翌日に宮城の震災地を訪ねる旅に参加する為、前日には休養が必要だった。等々がなければ例年通りの参加者はあったかもしれない。(写真はコース中ほどにある田端切通し。1933年に造られた)

都高教退職者会の、今年の東京歴史散歩は上野台地へ。10月30日(土)は快晴だった。ただ、参加者は担当の私を含めて僅か3名、過去最少の人数だった。目的地の選定に問題があったかも知れないが、やはりコロナの影響を受けていた。参加常連の向丘元同僚2名からは何の連絡もなかった。電話連絡のあった参加希望者から懇親会の有無を問われ、「今年は見送ります」と答えると、「それでは参加しません」との返答。退職者会の幹事の方々は翌日に宮城の震災地を訪ねる旅に参加する為、前日には休養が必要だった。等々がなければ例年通りの参加者はあったかもしれない。(写真はコース中ほどにある田端切通し。1933年に造られた)

参加者2名はいずれも私がよく知っている方で、向丘高校元同僚の菅原さんと日退教の松渕さん。松渕さんとは機関紙編集の会議で3年ほどご一緒したことがあった。二人とも東北の出身で、共通の話題が多々あって、3人でお喋りをしながら、日当たりのよい上野台地を散策したのでありました。

武蔵野台地の東端に位置する上野台地は標高20m前後。南端は上野公園で、北端は田端辺りまでかも知れないが、今回は王子までご案内した。コースの概略は、

西日暮里駅→諏方神社→西日暮里公園→道灌山遺跡→田端台公園→田端切通し→田端文士村記念館→(北区Kバス)→平塚神社→西ヶ原貝塚跡→七社神社(七社神社前遺跡)→飛鳥山公園

このコースの特徴はコース上に3つの縄文・弥生遺跡が存在することで、出発地点の諏方神社でこのコースの地理的状況をお話した。その為には是非とも地図写真が必要。A3の用紙にプリントしたものを用いて説明するのに上手い方法に気が付いていた。政党などが壁にポスターを貼る際に使用する小道具を利用することだ。神社一角置かれている掲示版にA3の写真を右の様に張り付けての説明。(写真右がプリントを張り付けた状態。下は四隅の一角)

このコースの特徴はコース上に3つの縄文・弥生遺跡が存在することで、出発地点の諏方神社でこのコースの地理的状況をお話した。その為には是非とも地図写真が必要。A3の用紙にプリントしたものを用いて説明するのに上手い方法に気が付いていた。政党などが壁にポスターを貼る際に使用する小道具を利用することだ。神社一角置かれている掲示版にA3の写真を右の様に張り付けての説明。(写真右がプリントを張り付けた状態。下は四隅の一角)

ここでは上野台地の特徴を3つ説明した。縄文海進の頃には台地両端は海で、それ故貝塚跡が多々見られること。見晴らしが良く、明治・大正の頃は多くの文士が住んだこと。台地の幅の狭い箇所に切通が造らたことなど。 田端台公園では休憩後、諏方神社での方法と同じように、安政時代の地図プリントを用いて“崕雪頽”と呼ばれる地形の説明。台地と低地の間の急斜面は“崖雪崩”と名付けられ、これが西日暮里から王子まで続き、明治時代にこれを切削して山手線と京浜東北線が開通されたことを話した。(写真は安政時代の地図)

田端台公園では休憩後、諏方神社での方法と同じように、安政時代の地図プリントを用いて“崕雪頽”と呼ばれる地形の説明。台地と低地の間の急斜面は“崖雪崩”と名付けられ、これが西日暮里から王子まで続き、明治時代にこれを切削して山手線と京浜東北線が開通されたことを話した。(写真は安政時代の地図) 3つの遺跡には当然発掘された土器などは展示されていない。道灌山遺跡の出土品は「荒川ふるさと文化館」に、西ヶ原貝塚と七社神社前遺跡のそれは「北区飛鳥山博物館」にそれぞれ常設展示され、冊子も発行されている。このイベントに先立ち冊子を購入しておいたので、そこに掲載されている土器の写真をお見せした。(写真は道灌山遺跡から出土した弥生土器

3つの遺跡には当然発掘された土器などは展示されていない。道灌山遺跡の出土品は「荒川ふるさと文化館」に、西ヶ原貝塚と七社神社前遺跡のそれは「北区飛鳥山博物館」にそれぞれ常設展示され、冊子も発行されている。このイベントに先立ち冊子を購入しておいたので、そこに掲載されている土器の写真をお見せした。(写真は道灌山遺跡から出土した弥生土器

) 途中、北区のコミュニティーバスのKバスを利用したとはいえ、かなりの距離を歩いた。散策終了後の懇親会は開催しなかったが、3人で昼食を共にし今回の歴史散歩を終了。お二人とも「楽しかった」との感想で、開催者としては胸を撫でおろしたのでありました。(写真は西ヶ原貝塚剥ぎ取り標本)

途中、北区のコミュニティーバスのKバスを利用したとはいえ、かなりの距離を歩いた。散策終了後の懇親会は開催しなかったが、3人で昼食を共にし今回の歴史散歩を終了。お二人とも「楽しかった」との感想で、開催者としては胸を撫でおろしたのでありました。(写真は西ヶ原貝塚剥ぎ取り標本)

私が小石川植物園の年間パスポートを2,500円で購入し、何回か植物園を訪れる話を聞いて自分もパスポートを購入したいと思っていたらしい。しかし、何せ足にも弱点がある。1日に3,000歩以上歩こうものなら、最後には痙攣に見舞われてしまう身だ。

私が小石川植物園の年間パスポートを2,500円で購入し、何回か植物園を訪れる話を聞いて自分もパスポートを購入したいと思っていたらしい。しかし、何せ足にも弱点がある。1日に3,000歩以上歩こうものなら、最後には痙攣に見舞われてしまう身だ。

自宅から植物園に行くには、白山までは都バスを利用しても、その先、薬師寺坂の下り、蓮華寺坂の上り、御殿坂の下りと、坂の上り下りが待っている。そこを越え漸く植物園に着いたとしても園内を歩く余力は残り少ない。この点がネックになって、購入は諦めていた節がある。(写真:植物園温室に咲くムラサキマユミ) しかし、漸く楽な方法に気が付いた。タクシー利用ではない。そんな余裕は我が家にはない。都バスを2本乗り継げばいいのだ。上富士前→(上58 早稲田行)→千石3丁目→(上60 上野公園行)→白山2丁目、と行く。ここから植物園は近い。こんな簡単な方法に気が付かなかったのは私の怠慢ではあるが、ただ上野公園行のバスは時間帯によっては1時間に1本で、利用しやすい路線ではない。言い訳をすればそこが盲点になっていた。ただ時刻表を綿密に調べれば効率良く行けるはずだ。(写真:アサマフウロ)

しかし、漸く楽な方法に気が付いた。タクシー利用ではない。そんな余裕は我が家にはない。都バスを2本乗り継げばいいのだ。上富士前→(上58 早稲田行)→千石3丁目→(上60 上野公園行)→白山2丁目、と行く。ここから植物園は近い。こんな簡単な方法に気が付かなかったのは私の怠慢ではあるが、ただ上野公園行のバスは時間帯によっては1時間に1本で、利用しやすい路線ではない。言い訳をすればそこが盲点になっていた。ただ時刻表を綿密に調べれば効率良く行けるはずだ。(写真:アサマフウロ)

そこで9月26日(日)に二人して出掛けていった。上富士前を10時32分発に乗車すると、植物園には11時頃に到着した。自宅からでも30分強で、しかもあまり歩かないで植物園に到着することが分かった。

この日は年間パスポートを購入後、まずは温室に向かった。道すがら、大学の頃休講の度に多くの級友とここにやって来たこと。まだ植物園が整備されていない頃、夜間に塀の穴を潜り、無賃で園内デートをしていたカップルのことなどを懐かしそうに語っていた。 温室の脇に“メンデルのブドウ”と“ニュートンのリンゴ”が植えられていた。

温室の脇に“メンデルのブドウ”と“ニュートンのリンゴ”が植えられていた。

中学時代に、遺伝に関する“メンデルの法則”を学んだ。好きな分野だったので懐かしい名前だ。遺伝学の基礎を築いたメンデル(Gregor J Mendel 1822-1884)が実験に用いた由緒あるブドウの分株で、第2代植物園長を務めた三好学が、大正2(1913)年、チェコのブルノ―にメンデルが在職してた修道院(メンデル記念館)を訪ねたとき、旧実験室に残っていたブドウの分譲を依頼し、その翌年に送られてきたもの。その後、メンデル記念館のブドウは消滅したことがわかり、ここのブドウを里帰りさせて、現地にもブドウの株を復活させたとか。逆輸入というのだったか?

緊急事態が出されているので外出は控え目だが、完全自粛を続けていると少なくも脚力は衰えて来る。毎日ラジオ体操後80分ほどの散歩をしている私は問題をあまり感じていないが、外出が極端に少ない妻は不安を感じるらしい。買い物などの外出時は行動範囲を少し拡げ、私も必ず同道する様にしている今日この頃。

緊急事態が出されているので外出は控え目だが、完全自粛を続けていると少なくも脚力は衰えて来る。毎日ラジオ体操後80分ほどの散歩をしている私は問題をあまり感じていないが、外出が極端に少ない妻は不安を感じるらしい。買い物などの外出時は行動範囲を少し拡げ、私も必ず同道する様にしている今日この頃。

18日の東京新聞に「渋沢グッズや地元の名品 “北区の自販機”お目見え」の記事が載った。「王子駅前サンスクエア」の入り口に設置されたらしい。亀の子束子のスポンジを扱っているとも書かれていて、これを読んだ妻は一言「王子駅付近を散歩したい」と。とうい訳で王子散策と相成った。

シルバーパスにとらわれず都営地下鉄南北線を利用すると、本駒込から王子まで僅か3駅、6分であっという間に到着する。この日は王子駅→サンクスエア→北とぴあ17階展望台→扇屋と、駅近辺を回った。 ①王子駅前サンスクエア・・・この場所は1873年に、渋沢主導で作られた「抄紙会社」の工場があった場所。「渋沢栄一クイズラリー」に参加したのでサンスクエアが何処にあるかは知っていた。南北線出口1番を出るとそこがサンクスエア前で、自販機は建物の入り口に設置されていた。栄一関連グッズ以外に北区の名品など20種類の商品が揃えられていたが、私達は予定通り亀の子束子を購入。

①王子駅前サンスクエア・・・この場所は1873年に、渋沢主導で作られた「抄紙会社」の工場があった場所。「渋沢栄一クイズラリー」に参加したのでサンスクエアが何処にあるかは知っていた。南北線出口1番を出るとそこがサンクスエア前で、自販機は建物の入り口に設置されていた。栄一関連グッズ以外に北区の名品など20種類の商品が揃えられていたが、私達は予定通り亀の子束子を購入。

②北とぴあ17階展望台・・・ここはクイズラリーの際に訪れていた。急いでいたので、そこに展望台があることには気が付かなかった。ラジオ体操仲間のMさんからのライン情報でここに展望台があることを知った。

②北とぴあ17階展望台・・・ここはクイズラリーの際に訪れていた。急いでいたので、そこに展望台があることには気が付かなかった。ラジオ体操仲間のMさんからのライン情報でここに展望台があることを知った。

東京を一望するにはとても良い展望台だ。南方向には東京スカイツリーが、東方向には石神井川や筑波山などが望める。北方向には遥かに秩父の山々も見渡せた。富士山は展望台からは望めなかったが、一カ所だけ窓越に富士山が見渡せた(上の写真)。更に「山海亭」を利用すれば富士はバッチリ見えそうだ。眼下には新幹線が走っていた。大の鉄道ファンの、姪の長男の為にすぐさま動画撮影。(写真:左にスカイツリー。右に石神井川)

③扇屋・・・夕食のおかずの一品にと扇屋の厚焼玉子を買いに立ち寄った。落語「王子の狐」に登場する、江戸時代から有名な料理屋。現在の営業は玉子焼き販売のみらしい。前回は販売所に立ち寄ったときは教え子の顔は見えなかった。

③扇屋・・・夕食のおかずの一品にと扇屋の厚焼玉子を買いに立ち寄った。落語「王子の狐」に登場する、江戸時代から有名な料理屋。現在の営業は玉子焼き販売のみらしい。前回は販売所に立ち寄ったときは教え子の顔は見えなかった。

今回はそれらしい人物が販売店横で作業をしていたので、「早船君ですか」と問いかけると、吃驚したような顔をして「どちら様ですか」と。私が「向丘高校にいた川口です」と名乗ると、「あ!確か、数学を教えて頂きました」と。35年振りの再会だった。お店の様子を聞くと、やはり宴会部屋の方は畳んでしまって、ビル1階で玉子焼きの調理をしているとのこと。夕食に食する玉子焼きは久しぶりの味で、甘みがあり美味しかった。

追記 渋沢栄一クイズラリーは30題全問正解だったが、「マイスター」の認定証はまだ届いていない。