行徳で生産された塩の運搬経路を遡り、小名木川を経て大川(現隅田川)に辿り着いたのが4月19日だった。川を歩く途中でも、さて塩の最終到達点は何処だったのだろうなど考えたり、ネットで調べたりしたが、よく分からなかった。そこで「中川船番所資料館」に問い合わせると、いとも簡素な答えが返って来た。「さまざまですよ」との。 その答えを聞いてすぐに理解した。塩の下ろされる場所は小名木川開削当時から時代の変遷とともに変化したことだろうし、商人によっても荷下ろし地点は異なっただろうことを。到達点は様々あったのだ。さすれば、小名木川西端から先のルートは少なくも4つはあったことが推測出来た。①大川を下る、②大川を遡る、③大川を遡り神田川に入っていく、④大川を下り日本橋川に入っていく。

その答えを聞いてすぐに理解した。塩の下ろされる場所は小名木川開削当時から時代の変遷とともに変化したことだろうし、商人によっても荷下ろし地点は異なっただろうことを。到達点は様々あったのだ。さすれば、小名木川西端から先のルートは少なくも4つはあったことが推測出来た。①大川を下る、②大川を遡る、③大川を遡り神田川に入っていく、④大川を下り日本橋川に入っていく。

旧江戸川沿いにあった常夜灯には行徳・日本橋小網町間には行徳船が運航されていたと書かれていた。そこで、上記4つのルートのうちまだ歩いたことのない日本橋川を辿ろうと、5月8日(土)、日本橋川を小石川門・三崎橋を起点にして、隅田川まで下ったのだった。 日本橋川は一見不幸な川に見える。川の大部分が、1967年に開通した首都高5号線に覆われているのだ。この高速道路は川に覆いかぶさるように造られている。川の情緒を楽しむには程遠い。しかし、今回の川下りではこの川に関連する多くの歴史的遺跡を目撃することが出来興味は尽きななった。又この川は日本橋を初めとして、川に架かる橋こそが主役とも思えるのだった。(写真:右は高速道路に覆われた日本橋川。下はあいあい橋で)

日本橋川は一見不幸な川に見える。川の大部分が、1967年に開通した首都高5号線に覆われているのだ。この高速道路は川に覆いかぶさるように造られている。川の情緒を楽しむには程遠い。しかし、今回の川下りではこの川に関連する多くの歴史的遺跡を目撃することが出来興味は尽きななった。又この川は日本橋を初めとして、川に架かる橋こそが主役とも思えるのだった。(写真:右は高速道路に覆われた日本橋川。下はあいあい橋で)

神田川に架かる小石川橋を下ってすぐのところから日本橋川が分流するが、その小石川橋そばの掲示板に興味深い事柄と地図が書かれていた。一番先頭に掲示したものがその地図で、日本橋川がどの辺を流れていたのかや、大川・神田川・日本橋川の関連を知るには相応しい地図だ。詳細は何回かに分けて綴りたい。

今回は小石川橋に関して。 掲示板には凡そ次の様に書かれていた。

掲示板には凡そ次の様に書かれていた。

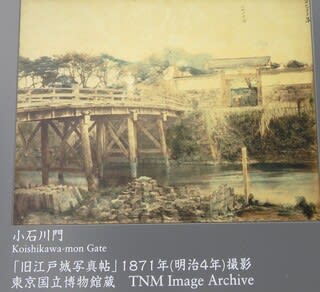

神田川から日本橋川が分流する直前に神田川に架けられていた橋が小石川橋で、江戸時代の橋は門とともに架けられた。その門が小石川門で、江戸城外郭門のひとつ。1636年に岡山藩主池田光政によって建造されたが、明治維新後の1872年に、枡形石垣は取り壊され、その石材を利用して1877年に日本橋川下流の常磐橋の石橋が建造された。

1895年に甲武鉄道飯田町駅が近くにできると、橋も修繕されたが関東大震災で被災。1927年には鋼橋に架け替えられたが、老朽化のため2012年に改修された、と。(下は、現在の小石川橋)