構成ということについて、一例を挙げて説明しよう。

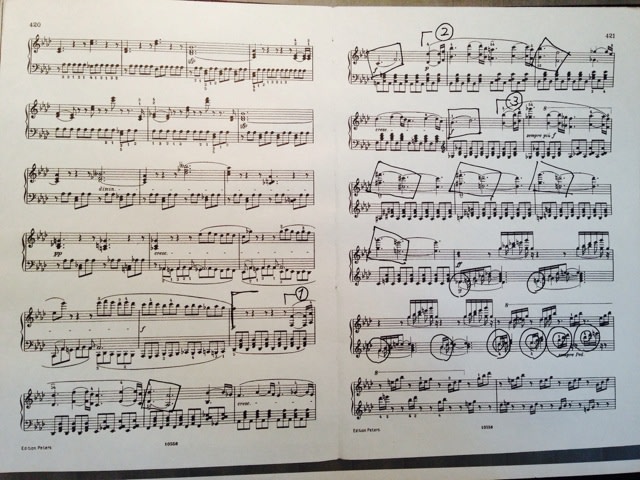

譜例は熱情ソナタの展開部、「 をつけたところから第二主題が展開される。

変二音から一歩一歩登りつめていくバスの上で1、2、3とモティーフが繰り返される。

四角で囲んだ部分に重心が有るのを見逃してはならない。少し前に譜例と共に書いた記事で説明した通りである。

1の音型はこの四角までを2度繰り返すわけだが、1度目は4度下り2度目は上行する。詩で韻を踏むようなものだと以前の記事で書いたことと同じ働きだ。

2ではいったん力を溜めるようにPになるが、3では表情は一気に険しさを増し、四角の音型だけに圧縮される。

バスは再び変二音、ただしオクターヴ上の、に達し減7の響きに沿ってよじ登る。このバスの動きも圧縮されていく。激しい造山運動のようだ。

こうしてもう2オクターヴ上まで達した後、そのエネルギーは遥か下方まで雪崩のように落ちて行く。

この一連の運動を情緒的な言葉で表すことはむしろ難しい。怒りでも悲しみでも喜びでもない。あるいは望むならばいずれでもあると言うのもまた可能だ。しかしそれはまた他の難問に繋がるから今は措いておこう。

以上、ざっと説明したが、この一連のクライマックスを形成する動きなどが、構成ということを語る際に意識されているわけである。

さて、レッスンの際に教師が構成力が弱いと感じたとしよう。その時には、上記のことを良く承知している以上、具体的に指摘できるはずだし、する必要がある。

ベートーヴェンの構成力に感嘆するのは良いが、それもこれも上記の「運動」に対する感嘆なのである。

演奏にそれに対する力が欠けていると感じるならば、はっきり何処がどうだと指摘できて然るべきなのである。

もしも全体にボンヤリしているのならば、音の密度の問題かも知れない。

ところで、ここまでは「理解」することは左程難しくないはずだ。楽式などの授業でも触れるから。ただし四角で囲んだ2音、殊に2番目の音は絶対に抜けてはならない、ここに重心があるということは習わない。見て分かるのではなく、演奏して納得することだから。

今まで書いたことを理解した上で、それを相応しい音で弾かなければ、上記の「理解」による構成は単なる模型のようなものだろう。

そこでこそテクニックが不可欠になる。テクニックについては説明しようと思えば何処までも説明できる。

その先に、テクニックも自分のものにして初めて使える、という現実がある。自分で考えたことしか使えない、というのが、説明を聞いただけではということならば正しい。でもその前に説明が必要だろう。僕が原理原則ではダメだというのはこんな事なのだ。

構成力とテクニックの関係とでも言おうか、それは以上である。

レッスンで僕がテクニックについての説明を求めると、たいてい先生は「こんな風に」と模範奏して下さいますが、演奏を見ただけで全てを理解することはできません。

記事にも書かれておられますが、構成について理解する事はそこまで難しくはないのに、それに合った音で演奏する段階になるとどうしてできないのだろう、というのが僕の中でずっと引っかかっていました。

そのためのテクニックに関する説明は、重松先生のホームページを見て初めて納得したことが多いです。説明を読んで納得して、曲の構成に沿ってテクニックをどう使っていくのか「自分で考える」のはありだなと思いました。

テクニックについてはHPで少しずつ書き足していこうと思っています。君のように、モヤモヤした気持ちで習っている人を沢山知っています。

読んで解ると楽観しているわけではないのですが、書かないよりはマシかと思います。分かりにくいことがあれば、HPも質問できるようにしてありますから遠慮せずして下さい。

記事の中で四角の部分、そこの響きが粘り強くありたいのですが、そうしたことは音楽により親しむことからしか学べません。オーケストラ作品や歌曲を沢山聴くことを勧めます。まず要求があり、それのための手段がテクニックですから。