こんにちは!

日本で介護を受けるとなると、「介護保険」を使った支援が真っ先に浮かぶと思います。

そしてそれ以外の支援を知らないという人も多いのではないでしょうか?

当院のような重度障害者の方が在宅で療養するにあたって、介護保険だけでの対応では家族の介護負担がとても多かったり、生命の危機に瀕することがあるなど、結果として施設や療養型病院を選ばざるを得ないといった話はよくあります。

ですが、在宅での介護において選択肢は介護保険だけなのでしょうか。

介護保険のみで対応しきれない方は住み慣れた家・土地に住むことはできないのでしょうか?

それは今日国をあげて取り組んでいる地域包括ケアシステムを揺るがすものではないしょうか?

そこで今日は重度訪問介護というものについて紹介したいと思います。

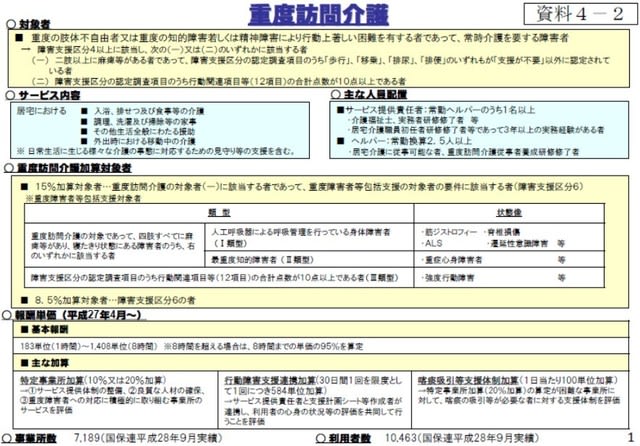

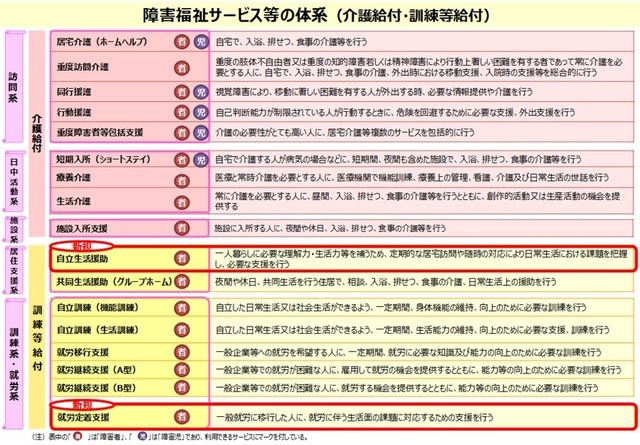

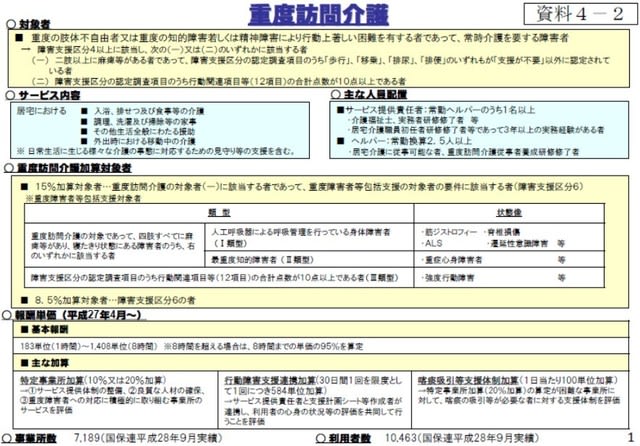

重度訪問介護は障害者自立支援法による障害福祉サービスの「介護給付」にあたる公的支援の一つで、

「重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う。」

というものです。

このサービスを使用することにより、重度訪問介護の指定事業所にてヘルパーを24時間利用することが可能となります。

利用するには条件があり、対象者は以下の方になります。

障害者支援区分が区分4以上であって、次のいずれかに該当する者

1 次のいずれにも該当する者

① 二肢以上に麻痺等があること

② 障害者支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

2 障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。

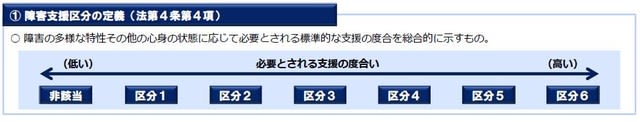

ついでに障害者区分についても簡単にお話しておきます。

これは障害者手帳の等級とはまた別のものになり、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものになります。

認定手続きについては以下のような流れになっております。

話を戻します。

利用料は各世帯(18歳未満は保護者)の収入に応じた上限月額か、それに満たない場合は利用したサービスの1割とされています。

そしてサービス内容については身の回りの事や家事、移動支援に見守りなどかなり多岐に渡っています。

障害者自立支援法第2条第1項に

「障害者が自ら選択した場所に居住し、または障害者若しくは障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、………必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。」

という条文があり、これに基づいて多くの市町村では長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者でも個々人が自立した生活ができるよう、重度訪問介護の支給決定するようになってきています。

ですが、重度訪問介護について知らない方(専門家の中でも)も少なからずいる現状があり、また一律のヘルパー制度の上限を設けているところもあると聞きます。

また事業所によっては疾患によりノウハウがないために断られるケースもあるそうです。

ですので、いくつか相談窓口を設けている団体がいるので、紹介します。

① 全国障害者介護保障協議会

全国障害者介護保障協議会は全国の長時間の介護制度を必要としている最重度の障害者(主に全身性障害)を中心とした団体(会員3900団体・個人)です。(知的・精神の介護の長時間必要な会員もいます)。会員の多くが1人暮らし等の重度障害者や1人暮らしの重度障害者を会員に持つ障害者団体です。中心的な団体は入所施設や親元からの自立支援を行う自立生活センター(CIL)などを行っています。

H.P

http://www.kaigoseido.net/index.shtml

② 全国ホームヘルパー広域自薦登録協会(略:全国広域協会)

介護保険ヘルパーや障害者自立支援法のヘルパー制度のサービスを行う非営利団体です。

障害者自身で自薦ヘルパーをこの協会に登録することで、自分専用のヘルパーとして24時間利用することが可能です。自薦ヘルパーとして登録したい方がいる際、障害当事者主体理念の3級ヘルパー通信研修や重度訪問介護研修などを行い、ヘルパー養成をも手掛けています。

H.P

http://www.kaigoseido.net/ko_iki/index.shtml

どちらの団体についても相談窓口を設けていますので、興味のある方はホームページを見てみてください。

対応できる事業所がそばにある際はよいですが、ない場合は利用者自らでヘルパーを探し(場合によっては養成も)、登録するまで求められます。

かなりエネルギーのいるものにはなりますが、自立していきるためには必要な努力かもしれません。

当院の中には難病相談支援センターもあります。

何かあれば、ぜひ気軽に尋ねてみてください。

また長い記事になってしまいました。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

それではみなさん、よいお年を!!

C5(PT)