橋本治の絶筆となった論考「『近未来』としての平成・前編」を読む。前後編の予定だったが、前編だけで終わってしまった。昭和の終わりから平成の終わりまでの時代状況を橋本治的に概括しているが、最後にこれから私たちが考えるべき課題が提起されており、それが、後編に続くはずだった。

その最後の締めの部分を引用する。

『(前略)社会は「時代」というレールをなくして、もう前には進まない。同じところをグルグル回っていて、そのことで「先へ進んでいる」という錯覚が生まれているだけなのかもしれない。

(中略)どうやら「動いている」らしい数字を注視して、金をそれに合わせて動かす。それだけが経済だったら哀しすぎる。だから、ここでもう一度、そもそも「社会」とはどういうものだったかを考えてみる必要がある。』

そもそも社会とはどういうものだったかとは、つきつめれば人間とはどういうものかを考えるようなもので、それが、今の経済学が忘れていることだ。人間の在り様を無視して、数字にすべてを合わせる。その時点で、多分、時代はもう先に進まない。先に進んでいると錯覚している人たちが考えているのは多分これまで通りの「右肩上がり」というやつで、実感のない株価の上昇だけで、先に進んでいると思っている。でも、本当の「先」に進むためには、数字だけに左右されないプランBが必要なのだろう。

金は天下の回り物。人の複雑な思いの末に(何も考えてないこともありますが)、お金が使われたり使われなかったりする。それを一把一絡げで数字にしてわかったふりして欲しくないのよねえって思う。グローバル時代になって、ネットが普及して、ビッグデータとか言って、なんでもマクロに分析したがるけれど、ある意味それもしょうがないけれど、そういう数字には穴があるよって自覚するところからしか、本当の経済学って始まらない気がする。だって、人の行動は読めないから。私自身のことを考えても、口から出る言葉は本心とは裏腹だ。買い物だって、本当にそのとき欲しかったものは買い逃していたりする。結果が全てというかもしれないけれど、その結果を数値化だけすると、そこに残った後悔やその後悔からくる次の行動を読み誤ってしまうのではないか。もちろん、それを理論としてどう確立せよというのか・・とは思う。しかし、すべてを理論化せねばならないのかという素朴な疑問も湧いてくるのだ。

科学的とはどういうことか(社会科学も含め)、そもそも経済は科学になりうるのか、そういうお前アホか、と突っ込まれそうなことをまた考えている。

こういうことを言うせいで、どれだけ自分が「社会」での居心地が悪くなっていることか・・・。そう思うのだが、やめられない。それが「橋本治という病」なのかもしれない。

そもそも「社会」とはどういうものだったか・・・考えねばならない。

追記:

以前、筑摩のウェブで書いていたコラムで橋本治は確かこんなことも書いていた。

がんは治療法の研究は進むのに一向に患者は減らず、それなら「なぜがんが増えるのか?」を考えるべきなのに、なぜかそれはあまり研究されていない。まさにそうなのだ。これもまた世間からは嫌われそうな根源的な問いであり、しかし、橋本治と同じ「がん患者」という当事者である私にとっては、前向きに生きるためにこうした根源的な問いこそが重要なのだ。知りたいということが命の灯を繋げる。

隣町珈琲&火鉢クラブコラボ企画「真夏の七輪縁日」

7月23日(日)18時〜

火鉢カフェ設立を目指す火鉢クラブのクラウドファンディングを始めたものの、支援募集期間3分の2近くをすぎて、未だ15%の目標達成率。これはマズイ! そこで、その告知も兼ねて緊急企画を立ち上げました。

品川の中延にある喫茶店「隣町珈琲」にて、小さな夏の縁日企画!

店内にミニ七輪を並べて、能登のイカの丸干し、愛媛のじゃこ天ほか、焼き物をご用意。愛媛内子町酒六酒造の吟醸酒ほか、お酒も各種ご用意しています。

備長炭を入れれば、ビールの泡もまろやか〜。炭ドリンクも試してみてください!

店先では焼き物の販売も行う予定。予約がなくても縁日気分で楽しめます。

店内での参加をご希望の方はご予約お願いします。

お申し込みは隣町珈琲のfacebookのイベントページの「参加」を押すか、

隣町珈琲にお電話ください。

詳しくは以下をご覧ください。

火鉢クラブはこんな活動をやりながら、3年後に常設の火鉢や七輪を囲めるカフェを設立することを目指しています。現在、そのスタートアップ資金募集のクラウドファンディングを開催中。そちらもぜひご協力ください!

火鉢クラブで以下の会を開催することになりました!

「ミニ七輪でサンデーブランチの会」@上野ルートコモン

8月20日(日)27日(日)朝10時〜11時半(2回開催)

上野のブックカフェ「ルートブックス」や多肉植物のお店、家具屋さんなどが入る複合施設「ルートコモン」にて、能登の珪藻土ミニ七輪を使って、人気の浅草のペリカンパンを焼き、谷中コシヅカハムのコンビーフや千駄木のカフェケープルヴィルにお惣菜など、上野・浅草・谷根千のグルメが勢揃いのブランチをご用意。

日曜日の朝、多肉植物と本に囲まれたすてきな空間で、下町グルメを味わいませんか?

このイベントは火鉢カフェ設立を目指す、火鉢クラブのクラウドファンディングのリターン(お返し)のイベントとなっております。参加ご希望の方は以下の火鉢クラブのクラウドファンディングのサイトからお申し込みください。

申し込み締め切りは7月31日

詳しくは以下のチラシを参照。

先だって告知した「火鉢クラブ」のクラウドファンディングのリターンとして、おすすめの宿、能登半島は珠洲の「湯宿さか本」に泊まって、庭でスウェディッシュトーチをやりながらキャンプ料理を楽しむ1泊2日&能登珪藻土七輪工房見学会というプランを作ってます。

9月9日(土)10日(日)1泊2日。

現地集合交通費別で30000円のプラン(火鉢クラブ会員証とこれまでに出した冊子2種類も付きます)と、ちょっとお高めなのですが、さか本の料理は石川富山ミシュランの一つ星。今回のプランは通常の宿泊では食べることのできない、庭で焚き火しながら、鉄鍋やパエリア鍋などつかって作るキャンプ料理に珪藻土を掘るトンネルで寝かせた能登ワインを合わせる火鉢クラブだけの企画。広ーい庭で満天の星を見上げながら、火を囲んでわいわいやりましょう!雨が降ったら、室内の囲炉裏に炭火を入れて。濡れ縁にはミニ七輪を置いて焼き物を。なので雨天決行です。

写真はすべてさか本の風景。

お豆腐とお蕎麦はさか本の定番。ゆるく固めた自家製のお豆腐は、翌朝、水を切って野菜を入れ、揚げたてのがんもどきに。今回、夜はキャンプ料理ですが、朝はこのがんもどきの入る朝食が出されます。

リクライニングチェアが見えるのはチェックインアウト前後でも使えるゲストハウス。窓の外の池はモネの絵のようです。宿の裏の竹林はお風呂の一枚ガラスの大きな窓から眺められます。

な〜んにもない宿と自称するさか本は至れり尽くせりの宿ではないし、食事の時以外は放っとかれるし、アメニティとかなんにもないけど、ほかにはないものがあります。

みなさま一緒に行ってみませんか?

昼間には能登の珪藻土七輪の工房の見学会を予定しています。

一緒に、満天の星の下で火を囲んで美味しいものを食べましょう!

申し込みは以下のクラウドファンディングのサイトからお願いします。

「2020年冬火鉢カフェ設立を目指す火鉢クラブプロジェクト」クラウドファンディングサイト

バス停から「湯宿さか本」までの道はこんな緑に囲まれた一本道。

9月頭はまだまだ残暑。一緒に避暑に行きましょう!

7年前から「火鉢クラブ」と称して、火鉢を囲む火鉢カフェや炭火で焼き物をする七輪カフェなどのイベントをやってきましたが、いよいよ、常設の「火鉢カフェ」設立を目指して動き始めようと思います。

これまでは収益を考えず、ボランティア的に活動をしていたため、資金を積みたてるに至っていませんでしたが、今回、まずクラウドファンディングを行ってスタートアップ資金を集め、それを元に、さらなる有料イベント、会報誌の販売、オリジナルグッズの販売などを行い、活動を周知し、資金を積みたてて行きたいと思います。

クラウドファンディングのサイトはこちら!

あと20日で終わりなのに、まだ目標金額の15%しか達成できておりません。何卒、情報拡散、ご支援お願い致しまする〜!

グリーンファンディング「2020年冬火鉢カフェ設立を目指す火鉢クラブブロジェクト」

どんな火鉢カフェを作りたいか、詳しくは以下の火鉢クラブのブログをご覧下さい。

火を囲んで和める場所を作るだけでなく、情報発信の場として、いろいろなイベントを企画したり、子どもが無料で勉強を教えてもらえる「火鉢寺子屋」を店の片隅のテーブルで行ったり、老若男女誰もが気軽に立ち寄れる場所が作れればと思います。詳しくは、上記のブログをご覧になって下さい。場所は「上野駅から夜汽車に乗って」というこのブログのタイトルの上野駅からも歩いて行ける場所、私が長年住んで来た、上野公園や隅田川から歩ける範囲を考えています。

クラウドファンディングのリターンには、火鉢クラブの七輪カフェで使っている能登半島珠洲市の珪藻土切り出し七輪のほか、能登半島珠洲の料理にミシュラン一つ星のついた「湯宿さか本」での焚き火を楽しみながら能登の味を味わう1泊宿泊プラン、上野にあるおしゃれなブックカフェでの七輪でサマーブランチの会などを用意しています。詳しくはこちらのブログでもひとつづつ紹介して行きますが、まずは、クラウドファンディングのサイトを見て下さい!

グリーンファンディング「2020年冬火鉢カフェ設立を目指す火鉢クラブブロジェクト」

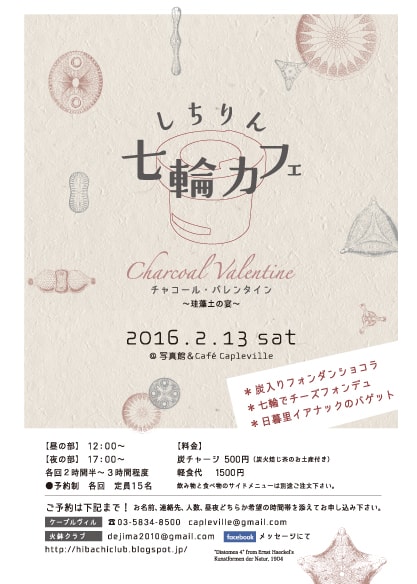

2月13日(土)開催(昼、夜2回)の

「七輪カフェ〜Carcoal Varentine」@千駄木ケープルヴィル

★七輪でチーズフォンデュ&フォンダンショコラでバレンタイン。フォンデュ用のパンを七輪で焙って。

★パン以外の焼き物サイドメニューも用意する予定です。

★焙烙(ほうろく)とお茶も置いておきますので、ご自由に焙じて、お土産にお持ち帰り下さい!

◇炭チャージ500円とケーキとチーズフォンデュ&パンで1500円。参加費は合計2000円。

▼お申し込みはケープルヴィルか http://capleville.com/

この火鉢クラブのfacebookへメッセージ、

もしくは火鉢クラブのメールdejima2010@gmail.comまで。

お名前、人数、昼夜どちらかの希望、ご連絡先を書いてお申し込み下さい。

お待ちしていま〜す!

今回、バレンタイン企画で、焼き物感が前回より少ないですが、ちゃんと炭火の楽しさを味わっていただけるよう、焙烙体験できるよう準備しておきます。

夕方、昨年末浅草にできた日本中の物産を集めた商業施設に立ち寄った。今夜は雪が予想されたからか、まったく混雑しておらず、余裕を持って見てまわれた。

東京五輪にむけた観光立国ブームとか、地域振興とか、クールジャパンとか、そんなこんなで、ここ数年の間にこうした商業施設がいくつも誕生したが、五輪までまだ4年を残して、こうした施設も曲がり角に来ていると感じる…。そんな私は間違ってんだろうか??

上記で「地域振興」という言葉を使ったが、こうした商業施設が地域振興に寄与することはあるのか…。以前は私もこうした方法はありかと思っていたのだが、結局、売れるのはそのテナントに入っている店だけであり、その店はすでに地方で成功していて、極端なことを言えば、これ以上宣伝せずともやっていける店ばかりである。舶来ものと老舗ばかりを集めたテパ地下となんら変わらない。地方物産という言葉に付加価値があり、消費者に訴求するから、新たな商業施設の一形態として採用されているにすぎないと思う。

それに、全国からちょびちょび集めたこうしたセレクトショップは、いまや不動の人気を誇る北海道物産展のような爆発力とインパクトに欠ける。イベントとして短期決戦という緊張感も無い。

さらに、観光地という一見の客の多い立地では、それぞれの商品も漠然とした印象しか残せないのではないだろうか。

さらに根源的なことを言えば、食べ物は地産地消がいいと言いながら、都会までパッケージングして(時には添加物を付加して)、送料かけて運んで来ているという矛盾…。あまりのテナント料の高さに、それって誰が潤ってんだ…とも思う。聞けば、店舗によっては100万円単位のテナント料になるらしい。それが商品価格に乗せられていると思うとクラクラする。もちろん、デパートやスーパーとて同じことだが、それも含めて、流通というものが生んだ矛盾について考えさせられる。

地方のものがその地方でちゃんと消費されれば、地方の経済もそれなりに廻るはずで、地域振興など必要ない。そうならないのは、地方に進出した大企業の商品が地方の需要を奪ったからだ。全国展開する大手スーパーマーケットに並ぶ野菜は、地元産のものも無くはないが、多くは、よその大規模生産地からトラックで運ばれて来たものだ。

大企業が作るバラエティと利便性に富んだ加工食品の魅力に抗えなかったのも事実だ。今ごろになって、地方の小さな菓子メーカーの素朴なお菓子に注目したりしているが、もはやここまで大量生産大量消費の仕組みが盤石になっては焼け石に水の感もある。

地方の人々が地元のものを買わなくなったせいで、都会で売らないとやっていけなくなっているのが今だ。そして、都会の商業ビルのテナントに入り、今度は高いテナント料をとられている。もちろん、都会で宣伝出来たことで成功する店もあるだろう。けれど、それが地元にトリクルダウンをおこすほどの大成功に繋がることはほとんどない(と思う)。結局は選ばれしものだけが潤う。

地方再生の一番の近道は、地方の人達が地元の良いものを自分たちで買うことだ。しかし、中央にいろんな形で吸い上げられ、収入の減った地方の人々には、地元で伝統的な手法で作られる手間のかかった商品は高嶺の花となっている。

でも、地方の年寄りって、年金溜め込んでたりするんだよね。そういうお年寄りに言いたい。みなさんが率先して地元の現役世代の作る生産物を買うべきです。年寄りよ大志を抱け。墓には持って行けないお金。最後に地元のために使ってはいかがでしょう。

地方の小さな商店街がシャッター商店街となり、車の運転ができないお年寄りが買物難民になっているとも聞きます。やはりここは地元密着の個人商店が集まった、歩いて行けて、御用聞きにも来てくれる地元商店街の新たな形が模索されるべきなんじゃないでしょうかね。

とはいえ、東京で地方のいろんな食べ物や工芸品を手に取れるのは嬉しいことでもある。テナントのお店の方が潤うなら、これもこれでいいと思う。言いたいのは、くれぐれもそれがその地方全体の再生につながるとか考えない方がいいということで、そこに補助金とか出さないほうがいいんじゃないかってことだ。みなさんはどう思います?

SMAP騒動は、月曜夜のテレビ緊急会見でピークに達した。お通夜のような異様な雰囲気の会見だった。苦渋を浮かべ、憔悴して「謝罪する」4人。もはやSMAPの解散などどうでもいい。見ていた人はまた別の不安に襲われたはずだ。木村拓哉を除く4人は今後、これまで通りの芸能活動ができるのか…、まるで針のむしろの上を歩くような日々が始まるのではないか…。

テレビやスポーツ新聞など大手メディアを見れば「解散回避」に安堵する声が多い。しかし、ネット上に溢れる個々人の声は、4人の今後を憂うものがほとんどだ。会見を見た視聴者に限って言えば、評判を落としたのは事務所のほうであり、また、事務所に残留の意志を示しているとされた木村拓哉のほうではないだろうか。

今回、独立騒動の背景にSMAPマネージャーと事務所側の確執があることはすでに報じられていた。インターネットを日常的に使う人はほぼ、こうした報道に触れたはずで、決してSMAPのメンバーが独立を”画策した”というようなものでないことは分かって、この会見を見たはずだ。

そんな中、木村拓哉一人だけが謝罪の言葉を口にしなかった。さらには、「ジャニーさんに謝る機会を木村くんに作ってもらい…」という草なぎ剛の発言。これ美談みたいになってるけど、よく考えたら、かなり感じが悪い。悪いことしてないのに、なぜ事務所に対して謝らねばならないのだ。なのに、謝ることを勧めた”木村くん”だけが”前向きな”表情で胸を張っている。この1対4の構図を見て、4人の方にシンパシーを感じない方がおかしいのではないか。うがった見方をすれば、4人はこの会見を逆手にとって、わずかながらでも自分たちの正当性を示そうとしたのではないかとさえ思える(考えすぎなんでしょうけど)。

私からすれば、事務所に不利に働くとしか思えない会見を事務所側はなぜやったのか…。

視聴率は30%を超えた。善かれ悪しかれ話題となることが芸能人には大切というなら、最高のパフォーマンス。どうせ、日本人はすぐになんでも忘れるとお思いか…。もしかしたら、ネットでは溢れている4人への同情の声も、リアルでは微々たるものなのか…。

まあどちらにしろ、4人のあの暗い表情を見てしまったら、しばらくの間はSMAPを色眼鏡で見てしまうことは避けられまい。テレビで彼らを見かけるたびに、中居くんこれだけたくさんMCやってて、ひな壇芸人より給料安いんとちゃうか?とか、草なぎくんの主演もこれが最後か…とか、わ、今、キムタク視線そらさなかった?とか、4人の間にくすぶるわだかまりや不満の空気をちょっとした仕草や表情の中に嗅ぎ取ろうとしてしまうに違いない。面倒だ。

もちろん、そんなものは妄想なのである。それに、プロ集団のSMAPはそうした私情は表に出さず、これからもいつも通りに番組を盛り上げてくれるに違いない。しかし、そんな彼らがあれだけ悲壮な表情で会見に臨んだのである。今回ばかりは、先が読めない。

それにしても、何だか変な感じだ。

「解散騒動」が一般紙の一面を飾り、国会で総理大臣が「解散しなくてよかった」と発言するほどのカリスマグループでも、現在の事務所から独立すれば「干されて」しまうのだろうか? 芸能界やメディアが彼らを「干した」ことに対して、ファンは黙ってしまうのだろうか。徐々に露出が少なくなって行けば、彼らのことも次第に忘れて行ってしまうのだろうか。

「解散しない」ことになった今、それはもう分からない。

さすがにSMAP解散でSEALDsのような動きが起こるとも思えないが、今後、もし再び、不穏な何かが起こった時には、独立したメンバーを支えたい!というSEALDsばりのファンが、J事務所やテレビ局前に大挙しちゃったりするといいなあ…なんて思うのだった。