これは、「イラク現状報告会 その1」からの続きです。

「その2」は、まず私のつたない知識の中から、イラクでのテロや宗派対立に関する誤解について述べてから、報告会の内容に移りたいと思う。

<アルカイダと宗派対立に関する誤解>

これだけ多くの難民が出るのは、当然の事ながら、国内での戦闘やテロがおさまらないからだ。

スンニ派とシーア派の宗派対立が2006年頃から激しくなり(注1)、アルカイダ系のテロがそうした対立を煽っているふしもある。

*(注1)・・この宗派対立のきっかけともいわれるのが、06年2

月に起こった、スンニ派によるシーア派のモスク・ア

スカリ廟のドームの爆破だ。このアスカリ廟はイラク

のシーア派四大聖廟の一つで、このモスクのあるサマ

ラの考古学都市は世界遺産にも指定されており、現在

はその状態から危機遺産となっている。このサマラの

考古学都市は、かつて世界史を履修した方なら懐かし

いでしょう、アッバース朝の首都となった土地である。

・・・注1ここまで

しかし、こうした宗派対立もアルカイダの存在も、2003年のイラク戦争以前にイラク国内に存在していなかったことは、まだまだ広くは知られていない。

大量破壊兵器とともに開戦の理由となったサダム・フセインとアルカイダとの繋がり。これは真っ赤な嘘である。サダムはむしろイスラム過激派であるアルカイダを自らの体制への脅威だとみなし嫌っていた。

アルカイダ系の過激派は、戦争後に、イラクから米軍を排除するため、もしくは国内を混乱させ復興を遅らせることでアメリカを困らせるためにイラクに入ってきたと言われている。

そして、その過激派が煽ってもいると言われる宗派対立。

フセイン政権時代、政権はスンニ派によって占められ、シーア派の人々は不満をもってはいたが、都市部などではスンニ派とシーア派で結婚した夫婦なども普通にいたようで、イラクという国は、イスラム諸国の中でも宗教色の薄い国として知られていた。湾岸戦争以前は、石油収入もあり、経済成長に向けて町には活気があふれ、女性の大学進学率も高かった。イスラム諸国の中では、極めて世俗的な国だったのである。また、政府の官僚などもかなり訓練され、能力は高かったという。

イラク戦争後、サダム・フセインを倒し、フセイン政権の官僚たちを全て排除してしまったため、新しいイラクの政権は素人集団となり、それが、混乱を収束できない原因ともなってきた。そして、その排除ゆえに、こんどはシーア派とクルドが政権を占め、フセイン政権下で働いていたスンニ派の不満を呼ぶこととなったのだ。現在、その反省のもと、スンニ派の取り込みも徐々に行われ始めてはいるようだが、また、宗派対立はやめようといのが前回選挙のスローガンともなっていたが、状況はまだまだだし、これまでに生まれた犠牲も大きすぎる。

フセイン政権のもとで、なんとか開かないでいた宗派対立というパンドラの箱をアメリカが開けてしまったのかもしれない。

ものすごーく簡単に書いてしまったけれど、そしてもちろんサダム・フセインを擁護する訳じゃないが、現実はそんなに単純じゃないってことだ。誰が善で誰が悪かなんてそう簡単には決めつけられない。

そう考えると、イラク戦争を開戦した責任はものすごく大きい。

そして、今、その戦争の代償を払わされているのは、戦争開始の決定をした人たちではない。ブッシュ元大統領も、小泉元首相も、批判などどこ吹く風で、ぬくぬくと暮らしている。代わりに代償を払わされているのは、アメリカを始めとした多国籍軍やイラク軍の名も無き一兵士であり、イラクで犠牲となっている多くの普通の人々だ。もちろんテロリストだって死んでいる。

こうした歴史的経緯も含めて、今後、少しでもイラクの人々が救われるために、また今後こうした悲劇を生まないために、戦争の検証と対症療法ではない本質的な対策が必要だ。

報告会に戻る

<佐藤氏が挙げたイラク支援から見た検証のポイント>

最後にまとめとして、佐藤氏は、以下のポイントを挙げた。

① 政府が行ってきた事が「人道的」であったかどうか(単なるパフォーマンスでなかったかどうか)

② イラクに破綻国家のごとき被害を与えてしまった責任

今回佐藤氏が強調していたのは、「人道」の部分の検証が必要だと言うことだ。「政治」的な検証のみになると、日本の「国益」としてどうだったのかという話だけになりがちで、現地イラクの人がどういう犠牲を払ったかが置き去りにされる可能性があるからだ。

イラクの人たちがどれだけ苦しい思いをしてきたかは検証すべきだし、戦争に加担した国として、その人たちへの支援を続けて行かねばならないと語った。

③ 費用対効果

費用対効果については、前回も少し書いたが、難民用のテント160張りを運ぶだけで、1億円もかかったりして言語道断である。

JIM-NETが行っている医薬品を中心とした支援の費用は年間4000万円ほど。彼らはこれを募金でまかなっている。

日本政府は、04年から08年までの4年間の支援として、15億ドルの無償支援と35億ドルの円借款での支援を決めた。実際、無償支援には当初計画より多い17億ドルが使われたようだ。「外務省:我が国のイラク復興支援」それだけでも、日本円にすると約1500億円だ。そのお金は本当に役に立ったのだろうか?

そして、支援の効果について、佐藤氏がもうひとつ強調したのが、それぞれの支援主体の役割分担の重要性だ。

自衛隊、NGO、商社など、様々な支援の担い手がいる。

軍隊がやるべきことやるべきでないこと、NGOがやったほうがいいこと、商社がやったほうがいいことなどなど、得意分野を評価して役割を振り分けるべきだ。現在は、それぞれの役割が全く検証整理されておらず、効果的な支援ができていない。

そうした行き当たりばったりな状況下、イラク国内で虐殺が行われているような時に、学校を建てましょうとか、現状に合わない支援が行われている。その辺も見直さねばならない。

ところで、去年12月、日本の官民およそ100人が、バグダッドとバスラを訪問し、戦後初の日本イラク経済フォーラムを開催された。当時の報道によれば、イラクの石油が欲しい日本と日本のような戦後復興に憧れるイラクの関係者が集まり盛況だったらしい。

佐藤氏は、小川郷太郎イラク復興支援担当大使がその時の会見で「日本は援助ではなくビジネスに舵切りする」と語ったことを挙げて、ビジネス(で自立的な復興を促す事)もやってほしいが、まだまだ続けねばならない援助もあると強調した。

ビジネスで、日本とイラクのウィンウィンの関係を築き、イラクの経済的自立を促すのはいいことだが、戦争で大けがをしたり、がんになったりして働けず、ウィンウィンの恩恵にあずかれない人たちへのフォローも忘れてはならないのだ。

報告のまとめの部分ではなかったが、佐藤氏がもうひとつ強調していたものに、兵器削減の重要性がある。

<兵器を無くす予防政策を>

民間人に多くの犠牲者を出しているクラスター爆弾、劣化ウラン弾、白リン弾などの兵器のうち、クラスタ-爆弾については、使用や製造を禁止するクラスター爆弾禁止条約に日本も署名し、30カ国が批准、今年の8月に発効する。

しかし、アメリカやロシア、中国などの大国が参加していない。

また、劣化ウラン弾については、規制の声が上がり始めてはいるが、また国際条約の段階ではない。

参考記事「劣化ウラン弾 高まる規制機運」

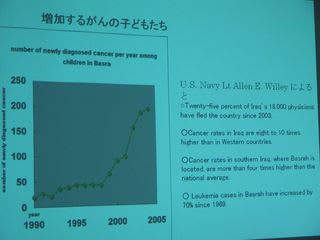

これらの兵器の問題点は、攻撃時だけでなく、その5年後10年後にもその被害が増えて行く事だ。がんは時間が経って発症する。アメリカ軍が8月末で撤退した後にも、被害者は増えるのだ。

だから、支援も継続させる事が必要だし、予防的措置として、こうした兵器の廃絶に努力せねばならないと佐藤氏は語った。

日本は、唯一の被爆国として、クラスター爆弾条約に批准に続き、劣化ウラン弾禁止でもリーダーシップを見せるべきだ。

以上が、佐藤氏によるイラク現状報告と提言のあらましだ。途中、自分なりに情報を追加したりして、佐藤さんの報告と混乱してしまったかもしれない。すいません。文章修行が必要ですね。

最後に、私自身の考えを書きます。

<なぜ、私たちはイラク戦争を検証し、イラクの人々を支援すべきなのか>

私は、「足下の日本のホームレスさえ救えないのに、なぜそっちは見て見ぬ振りして、外国の人にばかり支援をするのか?」という疑問を口にする事がある。このグローバル時代、世界の紛争や貧困の原因に、自分もどこかで関わっている事は分かっている。だから、誰でも分け隔てなく助けるべきではある。しかし、国内のホームレスなど貧困者が、「自己責任」という言葉であまりにも簡単に切り捨てられる状況を見ると、「なぜ外国の人ばかり」と言いたくもなるのだ。

では、なぜイラクについては、このようにブログにまで書くのか?

それは、彼らの国イラクを混乱に陥れたイラク戦争の開戦に日本政府は賛成し、その政府を選んだのは私たち日本国民だからだ。

グローバル時代だからどこかでは繋がっているという不明確な理由ではなく、「戦争に賛成した」という明確な理由がある。

9・11同時多発テロのほぼ半年前、私は、自民党総裁選に出馬した小泉純一郎氏の街頭演説を喜々として眺めていた。そんなかつての自分を振り返りながら、こうしてイラクやアフガンにわずかながらでも興味を持ち続ける事が、自らの責任のような気がしている。

アホな私は、あのツインタワーの崩壊をきっかけに、インターネットを通じて、世の中にはもうひとつの情報があることを遅ればせながら知った。

無知は罪だと悔いるのみである。

追記

とはいえ、世の中には責任感じなきゃ行けない事がいっぱいありすぎて、全てに対応すると泡吹きそうになってしまうので、できることをできるところからやりまっしょい。

JIM-NET佐藤さんの報告では、がん患者や難民については、写真も交え具体的な状況説明がありましたが、そこまではフォローしきれませんでした。伝えきれていない部分も多いです。

支援先の病院にはベッドが足りず、白血病の患者さんが床で寝ている事(日本じゃ無菌室ですからね)、イラクは医療費は無償だが、交通費がなくて病院に来れないという人がいて、その人たちに交通費の支援などもしていることなどなど、イラクの現状は厳しいものがあります。

さらなる情報や募金先などはJIM-NETのサイトを参照ください。

JIM-NET 日本イラク医療支援ネットワーク

あと、6月25日(金)にカタログハウスセミナーホールでJIM-NET佐藤さんが撮ったイラクの写真展とトーク&ミニライブがあります。これも上記サイト参照を。

最後にもう一度「イラク戦争なんだったの?」のサイトのURLも

「イラク戦争なんだったの!?ーイラク戦争の検証を求めるネットワークー」

イラク現状報告 その3番外編に続く・・・と思います。

「その2」は、まず私のつたない知識の中から、イラクでのテロや宗派対立に関する誤解について述べてから、報告会の内容に移りたいと思う。

<アルカイダと宗派対立に関する誤解>

これだけ多くの難民が出るのは、当然の事ながら、国内での戦闘やテロがおさまらないからだ。

スンニ派とシーア派の宗派対立が2006年頃から激しくなり(注1)、アルカイダ系のテロがそうした対立を煽っているふしもある。

*(注1)・・この宗派対立のきっかけともいわれるのが、06年2

月に起こった、スンニ派によるシーア派のモスク・ア

スカリ廟のドームの爆破だ。このアスカリ廟はイラク

のシーア派四大聖廟の一つで、このモスクのあるサマ

ラの考古学都市は世界遺産にも指定されており、現在

はその状態から危機遺産となっている。このサマラの

考古学都市は、かつて世界史を履修した方なら懐かし

いでしょう、アッバース朝の首都となった土地である。

・・・注1ここまで

しかし、こうした宗派対立もアルカイダの存在も、2003年のイラク戦争以前にイラク国内に存在していなかったことは、まだまだ広くは知られていない。

大量破壊兵器とともに開戦の理由となったサダム・フセインとアルカイダとの繋がり。これは真っ赤な嘘である。サダムはむしろイスラム過激派であるアルカイダを自らの体制への脅威だとみなし嫌っていた。

アルカイダ系の過激派は、戦争後に、イラクから米軍を排除するため、もしくは国内を混乱させ復興を遅らせることでアメリカを困らせるためにイラクに入ってきたと言われている。

そして、その過激派が煽ってもいると言われる宗派対立。

フセイン政権時代、政権はスンニ派によって占められ、シーア派の人々は不満をもってはいたが、都市部などではスンニ派とシーア派で結婚した夫婦なども普通にいたようで、イラクという国は、イスラム諸国の中でも宗教色の薄い国として知られていた。湾岸戦争以前は、石油収入もあり、経済成長に向けて町には活気があふれ、女性の大学進学率も高かった。イスラム諸国の中では、極めて世俗的な国だったのである。また、政府の官僚などもかなり訓練され、能力は高かったという。

イラク戦争後、サダム・フセインを倒し、フセイン政権の官僚たちを全て排除してしまったため、新しいイラクの政権は素人集団となり、それが、混乱を収束できない原因ともなってきた。そして、その排除ゆえに、こんどはシーア派とクルドが政権を占め、フセイン政権下で働いていたスンニ派の不満を呼ぶこととなったのだ。現在、その反省のもと、スンニ派の取り込みも徐々に行われ始めてはいるようだが、また、宗派対立はやめようといのが前回選挙のスローガンともなっていたが、状況はまだまだだし、これまでに生まれた犠牲も大きすぎる。

フセイン政権のもとで、なんとか開かないでいた宗派対立というパンドラの箱をアメリカが開けてしまったのかもしれない。

ものすごーく簡単に書いてしまったけれど、そしてもちろんサダム・フセインを擁護する訳じゃないが、現実はそんなに単純じゃないってことだ。誰が善で誰が悪かなんてそう簡単には決めつけられない。

そう考えると、イラク戦争を開戦した責任はものすごく大きい。

そして、今、その戦争の代償を払わされているのは、戦争開始の決定をした人たちではない。ブッシュ元大統領も、小泉元首相も、批判などどこ吹く風で、ぬくぬくと暮らしている。代わりに代償を払わされているのは、アメリカを始めとした多国籍軍やイラク軍の名も無き一兵士であり、イラクで犠牲となっている多くの普通の人々だ。もちろんテロリストだって死んでいる。

こうした歴史的経緯も含めて、今後、少しでもイラクの人々が救われるために、また今後こうした悲劇を生まないために、戦争の検証と対症療法ではない本質的な対策が必要だ。

報告会に戻る

<佐藤氏が挙げたイラク支援から見た検証のポイント>

最後にまとめとして、佐藤氏は、以下のポイントを挙げた。

① 政府が行ってきた事が「人道的」であったかどうか(単なるパフォーマンスでなかったかどうか)

② イラクに破綻国家のごとき被害を与えてしまった責任

今回佐藤氏が強調していたのは、「人道」の部分の検証が必要だと言うことだ。「政治」的な検証のみになると、日本の「国益」としてどうだったのかという話だけになりがちで、現地イラクの人がどういう犠牲を払ったかが置き去りにされる可能性があるからだ。

イラクの人たちがどれだけ苦しい思いをしてきたかは検証すべきだし、戦争に加担した国として、その人たちへの支援を続けて行かねばならないと語った。

③ 費用対効果

費用対効果については、前回も少し書いたが、難民用のテント160張りを運ぶだけで、1億円もかかったりして言語道断である。

JIM-NETが行っている医薬品を中心とした支援の費用は年間4000万円ほど。彼らはこれを募金でまかなっている。

日本政府は、04年から08年までの4年間の支援として、15億ドルの無償支援と35億ドルの円借款での支援を決めた。実際、無償支援には当初計画より多い17億ドルが使われたようだ。「外務省:我が国のイラク復興支援」それだけでも、日本円にすると約1500億円だ。そのお金は本当に役に立ったのだろうか?

そして、支援の効果について、佐藤氏がもうひとつ強調したのが、それぞれの支援主体の役割分担の重要性だ。

自衛隊、NGO、商社など、様々な支援の担い手がいる。

軍隊がやるべきことやるべきでないこと、NGOがやったほうがいいこと、商社がやったほうがいいことなどなど、得意分野を評価して役割を振り分けるべきだ。現在は、それぞれの役割が全く検証整理されておらず、効果的な支援ができていない。

そうした行き当たりばったりな状況下、イラク国内で虐殺が行われているような時に、学校を建てましょうとか、現状に合わない支援が行われている。その辺も見直さねばならない。

ところで、去年12月、日本の官民およそ100人が、バグダッドとバスラを訪問し、戦後初の日本イラク経済フォーラムを開催された。当時の報道によれば、イラクの石油が欲しい日本と日本のような戦後復興に憧れるイラクの関係者が集まり盛況だったらしい。

佐藤氏は、小川郷太郎イラク復興支援担当大使がその時の会見で「日本は援助ではなくビジネスに舵切りする」と語ったことを挙げて、ビジネス(で自立的な復興を促す事)もやってほしいが、まだまだ続けねばならない援助もあると強調した。

ビジネスで、日本とイラクのウィンウィンの関係を築き、イラクの経済的自立を促すのはいいことだが、戦争で大けがをしたり、がんになったりして働けず、ウィンウィンの恩恵にあずかれない人たちへのフォローも忘れてはならないのだ。

報告のまとめの部分ではなかったが、佐藤氏がもうひとつ強調していたものに、兵器削減の重要性がある。

<兵器を無くす予防政策を>

民間人に多くの犠牲者を出しているクラスター爆弾、劣化ウラン弾、白リン弾などの兵器のうち、クラスタ-爆弾については、使用や製造を禁止するクラスター爆弾禁止条約に日本も署名し、30カ国が批准、今年の8月に発効する。

しかし、アメリカやロシア、中国などの大国が参加していない。

また、劣化ウラン弾については、規制の声が上がり始めてはいるが、また国際条約の段階ではない。

参考記事「劣化ウラン弾 高まる規制機運」

これらの兵器の問題点は、攻撃時だけでなく、その5年後10年後にもその被害が増えて行く事だ。がんは時間が経って発症する。アメリカ軍が8月末で撤退した後にも、被害者は増えるのだ。

だから、支援も継続させる事が必要だし、予防的措置として、こうした兵器の廃絶に努力せねばならないと佐藤氏は語った。

日本は、唯一の被爆国として、クラスター爆弾条約に批准に続き、劣化ウラン弾禁止でもリーダーシップを見せるべきだ。

以上が、佐藤氏によるイラク現状報告と提言のあらましだ。途中、自分なりに情報を追加したりして、佐藤さんの報告と混乱してしまったかもしれない。すいません。文章修行が必要ですね。

最後に、私自身の考えを書きます。

<なぜ、私たちはイラク戦争を検証し、イラクの人々を支援すべきなのか>

私は、「足下の日本のホームレスさえ救えないのに、なぜそっちは見て見ぬ振りして、外国の人にばかり支援をするのか?」という疑問を口にする事がある。このグローバル時代、世界の紛争や貧困の原因に、自分もどこかで関わっている事は分かっている。だから、誰でも分け隔てなく助けるべきではある。しかし、国内のホームレスなど貧困者が、「自己責任」という言葉であまりにも簡単に切り捨てられる状況を見ると、「なぜ外国の人ばかり」と言いたくもなるのだ。

では、なぜイラクについては、このようにブログにまで書くのか?

それは、彼らの国イラクを混乱に陥れたイラク戦争の開戦に日本政府は賛成し、その政府を選んだのは私たち日本国民だからだ。

グローバル時代だからどこかでは繋がっているという不明確な理由ではなく、「戦争に賛成した」という明確な理由がある。

9・11同時多発テロのほぼ半年前、私は、自民党総裁選に出馬した小泉純一郎氏の街頭演説を喜々として眺めていた。そんなかつての自分を振り返りながら、こうしてイラクやアフガンにわずかながらでも興味を持ち続ける事が、自らの責任のような気がしている。

アホな私は、あのツインタワーの崩壊をきっかけに、インターネットを通じて、世の中にはもうひとつの情報があることを遅ればせながら知った。

無知は罪だと悔いるのみである。

追記

とはいえ、世の中には責任感じなきゃ行けない事がいっぱいありすぎて、全てに対応すると泡吹きそうになってしまうので、できることをできるところからやりまっしょい。

JIM-NET佐藤さんの報告では、がん患者や難民については、写真も交え具体的な状況説明がありましたが、そこまではフォローしきれませんでした。伝えきれていない部分も多いです。

支援先の病院にはベッドが足りず、白血病の患者さんが床で寝ている事(日本じゃ無菌室ですからね)、イラクは医療費は無償だが、交通費がなくて病院に来れないという人がいて、その人たちに交通費の支援などもしていることなどなど、イラクの現状は厳しいものがあります。

さらなる情報や募金先などはJIM-NETのサイトを参照ください。

JIM-NET 日本イラク医療支援ネットワーク

あと、6月25日(金)にカタログハウスセミナーホールでJIM-NET佐藤さんが撮ったイラクの写真展とトーク&ミニライブがあります。これも上記サイト参照を。

最後にもう一度「イラク戦争なんだったの?」のサイトのURLも

「イラク戦争なんだったの!?ーイラク戦争の検証を求めるネットワークー」

イラク現状報告 その3番外編に続く・・・と思います。

| イラクは食べる―革命と日常の風景 (岩波新書)酒井 啓子岩波書店このアイテムの詳細を見る |

| イラクとアメリカ (岩波新書)酒井 啓子岩波書店このアイテムの詳細を見る |

| バスラの図書館員―イラクで本当にあった話ジャネット・ウィンター晶文社このアイテムの詳細を見る |