ポスターデザイン:大野愛子 写真:yurys

11月27(金)と28日(土)夜7時~10時まで

東京台東区下谷の古民家ゲストハウスtoco.のバーで「月夜の七輪Bar」を開催します。実は火鉢クラブの冊子がまだ出来てなくて焦ってます。がんばらねば・・・。

予約は必要ありません。ふらりとおいで下さい。

参加費は500円で焙りもの1ヶとプチ焙じ茶のお土産、そして、今回作る火鉢クラブの冊子が付きますよ~。焙りものや飲み物は有料で追加あり。toco.さんがいろいろ用意して下さってます!

ポスターデザイン:大野愛子 写真:yurys

11月27(金)と28日(土)夜7時~10時まで

東京台東区下谷の古民家ゲストハウスtoco.のバーで「月夜の七輪Bar」を開催します。実は火鉢クラブの冊子がまだ出来てなくて焦ってます。がんばらねば・・・。

予約は必要ありません。ふらりとおいで下さい。

参加費は500円で焙りもの1ヶとプチ焙じ茶のお土産、そして、今回作る火鉢クラブの冊子が付きますよ~。焙りものや飲み物は有料で追加あり。toco.さんがいろいろ用意して下さってます!

ナンシー関亡き後、ぽつりぽつりと、彼女が築いたテレビ批評というエベレストに果敢に挑戦しようとしているチャレンジャーに出会う。

ナンシー関と比べられることも多い今をときめくマツコ・デラックスはテレビ批評という山には登らず、自らテレビの中に入って、丁々発止を繰り広げることで、ある意味、批評の場を築いた。

けれど、だれでもがあのポジションを築けるわけもなく、丁々発止の必要ない、パソコンの前の安全地帯からあれこれもの申している書き手がほとんどだ。

そんな彼らの批評コラムは、言い得て妙とか、いいおとしどころをみつけようとするあまり、論がからまわりし、自分の本心をどこかに置いてきてしまっているようでもある。本当にお前はそー思っているんかーと突っ込みたくなるときが結構ある。

無理しなくていいぞ、テレビごときで(ちょっとナンシーのまね)。大抵の人がナンシー関の文体に引きずられ、自分の心眼の奥のかすかな光を見失っている。

それだけナンシー関はすごいことをやっていたということだ。あれだけ言い得て妙なのに、実は作為などない本音の文章。私はそんなコラムを、ほかに見たことが無い。

何が違うんだろう。「文体」って何だろうと思う。ナンシー関の文章とその呪縛を脱せられていない文章を比べるたびに、語尾や語り口を工夫したって、独特な文体なんてものは手に入らないと感じる。そんな小手先の問題ではないのだろう。

何に注目するか、切り口は斬新かという前に、自分の心の中をどれだけ冷徹に見据えているか。想定内の落としどころで良しとしそうになる自分に、厳しく突っ込みを入れられるもう一人の自分がいる。その極限までに厳しい突っ込みの存在こそが、ナンシーの文体になっているんじゃなかろうか。

特徴の無いつまらない文章というのは、結局、そこまで突き詰めてないってことで、どっかで聞いたような、ありそうな結論で満足してるってことだ。結局、コピペの成分が含まれているってことである。そのコピペの成分をどこまで減らして研ぎすませるか…。文体がある書き手の文章は、自らの心眼をその奥の奥まで見据えて、究極の「私はこう思う」を抽出しているからこそ、独自の文体になっているんだろう。

そこまで研ぎすませるには、脳みそを究極まで回転させて文章を抽出せねばならない。

文体をつくるには体力が必要だ。

追記:あ~、まだ本当に言いたいことが書けてない。なのにブログだとアップしてしまう。それがダメなんだなあ・・・

今日は冷たい雨。東京は15時の気温13℃。

初めて火鉢に炭火を入れてみました。なんか落ちつく~。

でも、換気はしっかり。サッシをすかしてますが、たまに冷たい空気が流れて来るのが、かえって気持ちがいいのです。スイカに塩をかけると甘さが増すようなもんで、温かいところに、ちょっと寒さが流れ込むと、温かさが際立つという感じ。

日本の家はいつのまにか冬を旨として作られた断熱材&密閉型になってしまったけれど、日本の気候を考えれば、徒然草にも書かれているように本来、「家の作りようは夏を旨とすべし」なはずで、夏の熱中症増加などをみるにつけ、もっと空気を通すことを考えた方が良いのではないかと思います。

火鉢が危険とみなされて消えて行ったのは、この「家の密閉」と、火の扱い自体を人々が忘れてしまったせいだろうと思います。もちろん、めんどくさいっていうのもあるけれど。まあ、現代の暮らしの中で、これがメインの熱源になることはもうないとは思うけど、娯楽としてもかなり楽しいですよ、これ。

因みに、ちょこっと見えてるのは、角度、高さ調節可能なパソコン台。座りっぱなしは身体に良くないということで、机の上に載せれば、立って作業もできる優れもの。畳の上では、正座に疲れたら、キャッチャーのように中腰になったりしつつ使ってます。この中腰、どうかと思っていたけど、いつのまにかふくらはぎに筋肉ついてる気も…。

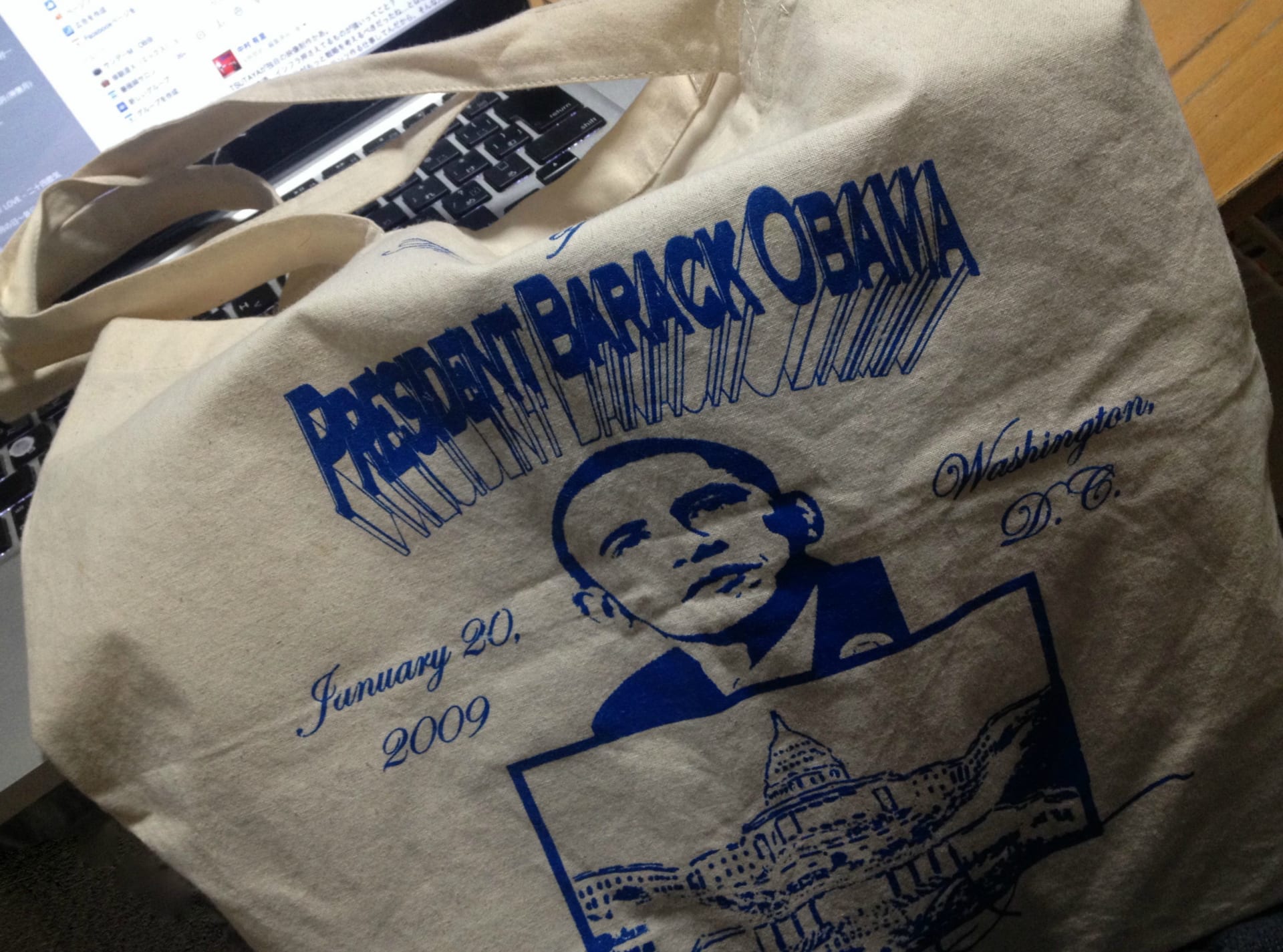

ここのところ、荷物が軽いと、歩くのがこんなに楽なんだなあと実感している。いつも本やらノートパソコンやら重い荷物を持ち歩きがちだったが、本当に必要なとき以外は、もたないようにしてみた。そしたら、信号を待たずに歩道橋を駆け上がれるし、変わりそうな青信号めざしてダッシュ出来るし、運動のために階段登ろうと思うし、バスの中では立ってつま先立ちしてるし、身体がとっても自由だ。薄手のトートバッグに、財布と携帯とミニタオルと小さいノートにペン1本、文庫本1冊、今日の新聞とエコバッグを入れて。帰りに夕食の買物と12個入りのトイレットペーパーを買って坂を上る。全く苦ではない。

もしかしたら必要かも、電車の中で読めるかも、途中、カフェでPC開いて仕事するかも…。かも、かも、かもの貧乏性。そんな可能性だけで、いろんなものを持ち歩いた結果、肩が凝る、腰が痛くなる。それに、かも、かも、かもは結局やらないことが多い。

もう若くはないし、一日にやれることも多くない。今日はコレと決めて、シンプルに生きる方法を身につけねばいかんな。家の断捨離はなかなかできないが、とりあえず、持ち歩く荷物は極力減らすようにしたい。

荷物を軽くすると、人生も軽くなるにちがいない。

写真は今日持ち歩いたオバマプリントのトート。2009年、大統領就任式に行ったとき買ったもの。Tシャツはもはやちょっと恥ずかしいけど、これは結構、しれっと使える。このところ活躍してます。

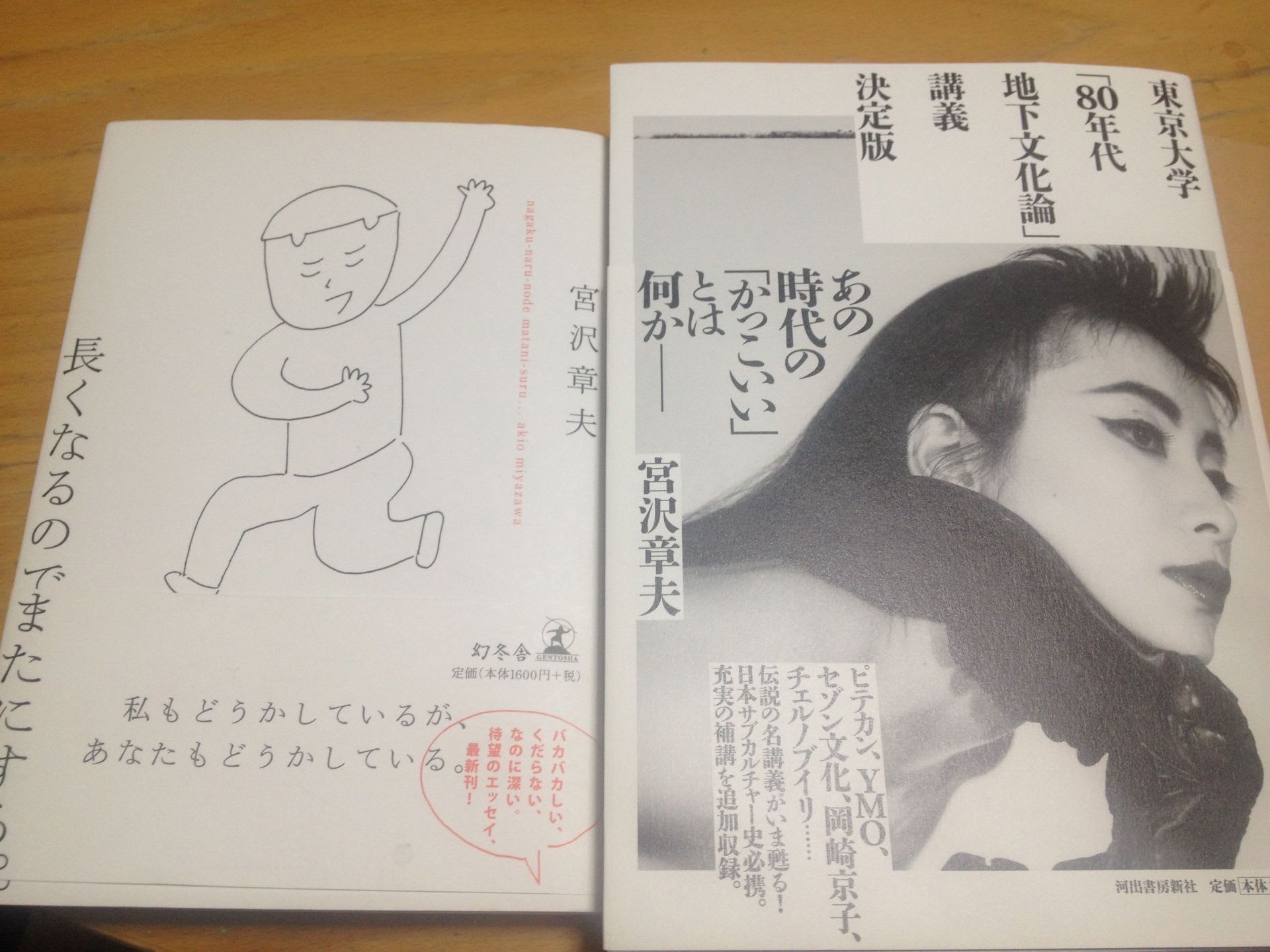

宮沢章夫が東京大学でやった講義をまとめた本「80年代地下文化論」を買った。80年代のサブカルチャーを語ったもの。80年代は、67年生まれの私にとってど真ん中のリアルタイム。多感な思春期、田舎で「サブカル」のかけらを齧りながら、東京に憧れた。

自分が生きた時代、実際に見聞きしたものが次第に「歴史」になりつつある。今まで「歴史」といえば、まったく知らないものを、書かれた文献や映像から知るものだったが、とうとう、自分も知ってることが「歴史」として目の前に提示され始めた。そんな感慨にほだされて、2500円もする本を手に取ってしまった。

YMO、岡崎京子、ニューウエーブ、セゾン文化、モンティ・パイソン、ラジカルガジベリビンバ…などなど、おなじみの言葉が目次に並ぶ。YMOと岡崎京子は私も大きくはまった。一世代上の宮沢章夫は、田舎でこうした文化に憧れていただけの私のような人間とは違う、まさに作り手の一部である「渦中の人」だ。渦中と周辺ではおなじリアルタイムの体験でもどう違うのか…、それも気になる。

自分が生まれる前の歴史は、実際の空気感など知る由もない。私たちは遺された歴史書(メディア)の切り口や語り口から、その時代の空気を感じ、そういうものだと信じる。しかし、まだ手に取るように鮮明な80年代については、自分にとっては自らの記憶が最も正しいのだ。宮沢章夫が書いた80年代のサブカルチャーの歴史を果たして私はどう受け取るか…?

現役の人間が今の時代をどう評価し、どう語るかで、後世の人間は「この時代」を判断する。そうか、現代を生きた私たちが現代をちゃんと語っとかないと、現代は後世に正しく伝わらないんだな。そんなあたり前のことを、やっとリアルタイムの「歴史」が語られ始めたことで、いまさらながら気がついた。これって年とらないと分からないよね。さあ、日本の最高学府・東京大学で行われた「80年代地下文化論」講義決定版。これから読むゾー。

facebookのタイムラインで以下のような記事が流れてきた。

東京カレンダーという雑誌のサイトの記事で、いろんな年齢の女性を主人公に、そんな生き方の女性が住んでいそうな街をピックアップして、その女性の人生のストーリーを語るシリーズ記事らしい。たぶんフィクション。

シェアしていた主が「後味が悪い」と書いてたのが気になって読んでみた。たしかに後味はあんまりいいものではなかった。主人公の女性・綾は別に周囲に迷惑をかけるような人ではないが、こんな女、実際にいたとしたらなんかヤだな、というようか感じの人物造形である。

で、こんな女性、私の周りにはいないな…の一言で片付けようかとも思ったが、最後の一文が気になったので、ちょっと考えてみた。

その最後の一文とは「私が“何者か”になるのを諦めない限り、この街は、上京した時に抱いた圧倒的憧憬のまま、キラキラと輝き続けるはずですからね。」というもの。なんかユルい締めだなあと思ったが、ユルいどころか、これって結構絶望的だ。

このカギ括弧で強調された彼女に取っての“何者か”とは結局“何者”だったのだろうか。何者が何者かわからないまま、人からの羨望とか、目の前の贅沢とかを当面の理由に、どこからか差し出されたタスクを粛々とこなしてきたのが、彼女の17年だったのではないだろうか。そのタスクと引き換えに自己実現はあったはずだが、その実現するべき何かをいまだ“何者か”と表現する彼女には、その実現すべき自己が何かも見えていないはずだ。

「上京した時に抱いた圧倒的憧憬」の“圧倒的”の部分は、往々にして若さ故の無知が生んだ無分別に彩られている。年月を経て無知が解消して行く中で、圧倒的装飾のメッキは剥げて、その奥にある本当に自分が求めるものの鈍い輝きが目の前に現れて来る。しかし、この文章の主人公である40歳の女性は、上京してからの17年間で、その輝きに気づくことはなかったようだ。

彼女は“何者か”が何者であるかが分からないまま走ってきたから苦しかったのではないのか。なのに、さらに彼女は“何者か”になることを諦めないと言う。

しかし、若い頃より眼力が養われたといっても、自分にとっての“何者か”を見つけるのは容易なことではないのも事実。もちろん、アラフィフも近い私にもまだ分からない。

そういう意味で、今気になっているのが、「即身成仏」という言葉だ。すいません、突然、仏です(笑)。これは、生きながらにして仏になるという密教の教え。仏になるなんて、ちょっとおこがましいが、「目標は仏ですから!」と笑ってしまえば、よく分からない“何者か”を目指す苦悩から解放される。

「自己実現」という西洋発の考え方は、「自己が何者であるか」が分からねば、堂々巡りの迷宮に陥ってしまう。そんな迷い子を騙して、彼女のパワーをうまいこと絡めとる人だって出て来るだろう。それが、現代の資本主義だとは言わないが、なんだか今の世の中には、そんな状況がいっぱい転がっているようにも見える。

「自己実現」ではなく、「即身成仏」が目標ですから!と言っちゃえば、目指すのは圧倒的に仏の境地。自己がどうかとか軽く超えてしまう(笑)。自己がどうかに関わらず、世の中にとって良いと思うことをやる。健康を目指す。人を愛する、自然を愛する。人目を気にしない…などなど。仏に近づくことをやってると、いつのまにか“何者か”なんてどうでもよくなっている気もする。

いや、「即身成仏」を目指す中で、いろんな“何者か”に出会い、これもあり、あれもあり、たぶんあり、きっとありって感じで、レインボーマンのように変身出来る自らの化身がいっぱいできたらいいじゃないですか。密教の曼荼羅に描かれたたくさんの仏は宇宙の中心・大日如来が様々な形に化身したものだそうだ。“何者か”っていっぱいいていいし、それは「即身成仏」を目指す過程で、出会う自分の様々な化身なんだと思う。

実は、facebookのタイムラインでこの文章を見たとき、ちょうど梅原猛の仏教のはなしをPodcast的なもので聞いていた。それが面白過ぎて、こんなことを考えちゃいました。

その梅原猛の講演記録はラジオデイズで購入出来まする。

http://www.radiodays.jp/artist/show/575